組織風土とは何か、企業文化との違い──定義・役割・改善の全体像を理解する

「うちの会社は風土が根強い」「企業文化を変えたい」──経営や人事の現場で頻繁に聞かれる言葉ですが、「組織風土」と「企業文化」の違いを明確に説明できる人は意外に少ないものです。両者は似て非なる概念であり、組織開発の方向性を見誤ると、改善施策が空回りするリスクもあります。本稿では、主に上場企業の人事・経営企画担当者を対象に、組織風土と企業文化の定義・役割・関係性を整理しつつ、 組織風土改善に向けた実務的なステップを解説します。読了後には、自社の「らしさ」と「変革の方向性」を言語化できるようになるはずです。

*本稿では類義語として以下定義をして使い分けます。

改善:現状の延長線上で、行動・制度・関係性などをより良く整える。短中期的

改革:現状の価値観・前提・文化やルールを新しい形に改める。中長期的

変革:組織や人の意識・行動・文化が内側から変わる。中長期的

目次[非表示]

組織風土と企業文化の定義 ──似て非なる 2つの概念

まずは、「組織風土」と「企業文化」という言葉の定義を明確にすることから始めましょう。両者は共通点を持ちながらも、焦点と構成要素が異なります。

組織風土=社員が感じる“職場の空気”

組織風土とは、社員が日常的に感じ取る「職場の雰囲気」や「行動のしやすさ」を指します。心理的安全性、意思決定のスピード、部門間の協働など、無意識の行動様式として現れます。たとえば「上司の顔色をうかがう風土」「挑戦を評価する風土」といった表現が該当します。組織行動学のEdgar Scheinは、これを「リーダーの行動や環境によって作り出される職場の雰囲気」と位置づけています。

企業文化=企業が長期的に育む “価値観の体系 ”

一方、企業文化は「組織として何を大切にするか」を示す価値観・信念・行動基準の集合体です。創業者の理念や経営哲学、歴史的背景に根ざすため、容易には変化しません。たとえば「顧客第一」「現場主義」「技術への誇り」などが文化的要素にあたります。文化は社員の意思決定や行動選択に影響し、経営の一貫性を支える基盤です。(表1)

▶表1:組織風土と企業文化の比較

観点 | 組織風土 | 企業文化 |

|---|---|---|

定義 | 社員が感じる職場の雰囲気・行動様式 | 企業が長年育んできた価値観・信念の体系 |

時間軸 | 比較的短期(数年単位で変化可能) | 長期的( 10 年以上の歴史的蓄積) |

形成要因 | 上司の言動、制度運用、職場慣行 | 創業者理念、経営方針、成 功体験 |

変化の難易度 | 中程度 | 高い(時間と経営の覚悟が必要) |

主な関心軸 | 働きやすさ、関係性 | 存在意義、価値基準 |

実務への落とし込み:研修やサーベイ設計では、「風土=現場感」「文化=理念」と意識的に分けて扱う。

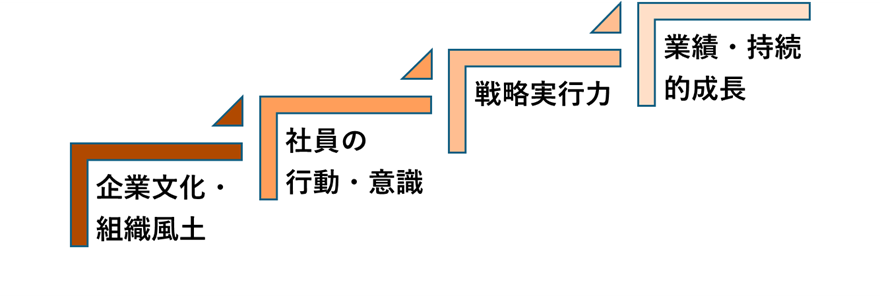

組織風土と企業文化が企業経営に果たす役割

組織風土と企業文化は、企業の持続的成長を支える「見えない資産」です。では、これらは経営にとってどのような役割を担っているのでしょうか。

戦略実行を支える “行動の一貫性 ”

経営戦略は、社員の行動を通じて初めて実現します。風土や文化が整っていないと、戦略が現場で形にならず「絵に描いた餅」になります。たとえば「挑戦を奨励する文化」がある企業では、DXや新規事業推進が進みやすい一方、「失敗を恐れる風土」が根強いと、変革が停滞します。つまり、風土・文化は戦略実行力の“土台”です。

社員エンゲージメントと離職率の関係

心理的安全性や価値観の共有度が高い企業ほど、社員のエンゲージメントが高まり、離職率が低い傾向にあります。Gallup社(2023)の調査では、エンゲージメント上位25%の企業は下位25%と比べて生産性が18%、収益性が23%高い結果が示されました。つまり、風土・文化の質は「経営成果」にも直結します。(図1)

▶図1:企業文化と組織風土が戦略実行に与える影響のフロー

実務への落とし込み:組織開発KPIに「エンゲージメント指数」「心理的安全性スコア」を導入する。

組織風土と企業文化の違いを可視化する視点

両者の違いを実務で捉えるには、「見える化」が重要です。ここでは、風土・文化を測定・分析する具体的な視点を紹介します。

サーベイで “現場の温度 ”を測る

組織風土の把握には、定量調査(サーベイ)が有効です。心理的安全性、信頼関係、挑戦意欲、部門間連携などを尺度化し、職場単位で可視化します。たとえば「パルスサーベイ」や「Voiceサーベイ」を用いると、定期的な現場の温度変化を追うことができます。

インタビューで “価値観の深層 ”を探る

企業文化はアンケートだけでは把握できません。経営陣やベテラン社員へのインタビューを通じ、「なぜその価値観が形成されたのか」を掘り下げます。成功体験・危機の克服・創業者の意思など、文化的要素は“物語”として語られることが多いのです。(表2)

▶表2:可視化のための測定アプローチ

対象 | 主な手法 | 測定内容 | 活用目的 |

|---|---|---|---|

組織風土 | サーベイ/観察 | 職場の雰囲気・行動傾向 | 現場改善、リーダー育成 |

企業文化 | インタビュー/分析 | 価値観・意思決定基準 | 経営理念の再構築、理念浸透 |

実務への落とし込み:サーベイ結果と文化インタビューをセットで分析し、改善計画を策定する。

改善の目的と到達点 ──何を変え、何を守るのか

組織風土・文化の改善は、単なる「雰囲気改革」ではありません。目的を明確にし、「変える部分」と「守る部分」を整理することが重要です。

変えるべきは “行動習慣 ”と “制度運用 ”

風土を変えるには、まず日常の行動と制度の運用を変えることから始めます。たとえば「挑戦を評価する文化」を育てたいなら、評価制度や1on1面談に「挑戦行動」を反映させる必要があります。行動を変えずにメッセージだけを発信しても、風土は変わりません。

守るべきは “企業の核となる価値観 ”

一方で、文化の本質である「核となる価値観」は容易に変えるべきではありません。たとえば「顧客第一主義」「誠実さ」「社会への貢献」など、企業の存在意義に直結する部分は守るべきです。風土改善は“理念の再現性を高める”ためのプロセスと捉えるのが実務的です。

実務への落とし込み:施策設計時に「守る価値観リスト」と「変える行動リスト」を併記する。

企業理念・存在理由との関係性

組織風土・企業文化は、企業の存在理由(MVV・パーパス)と密接に関わります。ここでは、その連動のあり方を整理します。

MVV:Mission, Vision, and Values

MVV・パーパスが文化の “北極星 ”となる

企業文化は、MVV・パーパスを実現するための価値観体系として機能します。MVV・パーパスが明確であるほど、文化の方向性が定まり、風土改善の判断軸にもなります。逆に、MVV・パーパスが曖昧だと、文化が形骸化しやすくなります。

風土は MVV・パーパス実現の “温度計 ”

MVV・パーパスが浸透しているかどうかは、社員の言動(風土)に現れます。たとえば「多様性を尊重する」と掲げながら、会議で少数意見が排除されるようなら、風土がMVV・パーパスを支えていません。定期的に“風土点検”を行うことで、理念と現場の乖離を防げます。

▶表3:MVV・パーパス、企業文化、組織風土の関係整理

レイヤー | 意味 | 主な担い手 | チェックポイント |

|---|---|---|---|

MVV ・パーパス | 存在理由・社会的価値 | 経営層 | 明文化され共有されているか |

企業文化 | 価値観・信念の体系 | 全社員 | 行動指針に一貫性があるか |

組織風土 | 現場の雰囲気・行動様式 | 管理職・チーム | 日常に理念が表れているか |

実務への落とし込み:MVV・パーパス浸透施策に風土改善を組み込み、理念→文化→風土の整合性を確認する。

組織風土を改善し、変革に導くための実践ステップ

最後に、組織風土をより良くするための具体的な実践ステップを紹介します。現場主導で進めることが成功の鍵です。短期的ではなく、継続的な「学習の循環」として捉えることがポイントです。

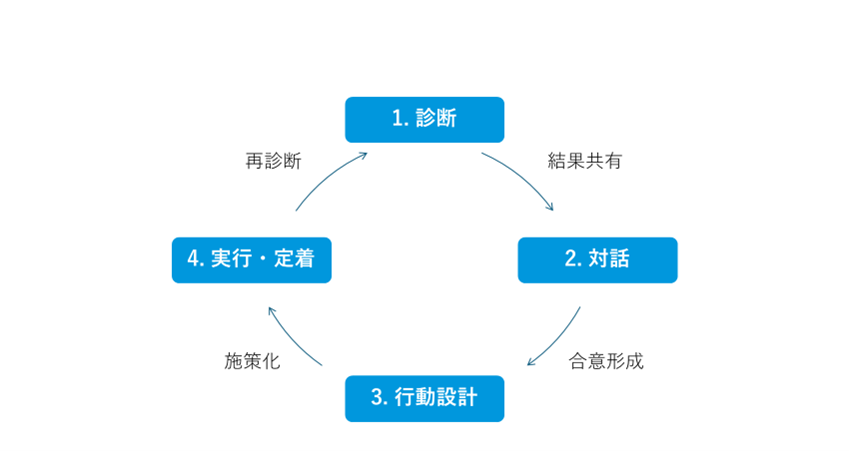

現状診断 →対話 →行動設計のサイクルを回す

組織風土を変える第一歩は、「現状を正確に把握すること」です。サーベイやインタビューを通じて、社員が感じている“働きやすさ”“信頼”“挑戦意識”などの要素をデータとして収集します。この段階では、結果を「良し悪し」で判断するのではなく、変化の出発点を明確にすることが重要です。

次に、 “ 対話 ” の場づくりが鍵を握ります。診断結果を管理職やチーム単位で共有し、「なぜそう感じるのか」「理想の状態は何か」を話し合います。ここで大切なのは、“正解探し”ではなく“理解し合う”こと。サイコム・ブレインズが支援する企業でも、ワークショップ形式で「現状→理想→行動」の3ステップを対話することで、納得感と主体性を引き出しています。

最後に、 行動設計です。

行動設計とは、対話で出た理想を日常の業務プロセスや制度運用に落とし込む段階です。例えば、

- 「挑戦を歓迎する風土」を目指すなら、 1on1 での “ 挑戦テーマ ” 設定を仕組み化する

- 「心理的安全性」を高めたいなら、会議で “ 意見の多様性チェック ” をルール化する

- 「チーム連携」を促進したいなら、部門横断プロジェクトを定常化する

これらの取り組みを1クォーター単位で実施・検証し、次の診断へとつなげることで、 「診断 → 対話 → 行動 → 定着」の循環が生まれます(図2)。

▶図2:風土改善のPDCAモデル(対話と行動設計を循環させる)

実務上のポイントは、「診断して終わりにしない」こと。サーベイの数値は“気づき”の起点であり、変化を促すための“共通言語”です。診断と対話をセットで運用し、行動レベルまで落とし込むことで、現場のオーナーシップが醸成されます。

実務への落とし込み:サーベイ後、必ず1カ月以内に部門単位の対話会を設定し、改善行動を具体化する。

管理職を “風土リーダー ”として育成する

組織風土を変えるのは、スローガンでも制度でもなく、 「日々のリーダーの言動」です。

中間管理職は、経営と現場をつなぐ“文化の媒介者”として極めて重要な存在です。特に、部下に対してどのようなフィードバックを行い、どのような意思決定をするかが、風土のトーンを決定づけます。(表4)

▶表4:風土変革をお通しするリーダー行動

行動カテゴリ | 推奨されるリーダー行動 | 期待される効果 |

|---|---|---|

傾聴 | 部下の意見や提案を遮らず最後まで聞く | 心理的安全性の向上 |

挑戦支援 | 失敗を責めず、再挑戦を奨励する | チャレンジ行動の促進 |

ビジョン共有 | チーム目標の背景にある意図を説明する | 共感と方向性の一致 |

フィードバック | 行動の意図に焦点を当てた対話を行う | 自律的学習の促進 |

リーダー自身が「自分の言動が風土をつくる」という自覚を持つことが、変革の第一歩です。

そのためには、 管理職研修やコーチングを「風土変革リーダー育成」の文脈で再設計する必要があります。単なるマネジメントスキル研修ではなく、「心理的安全性の高い1on1」「バリュー体現フィードバック」「対話型リーダーシップ」など、風土を醸成する行動変容テーマを中心に据えるのが効果的です。

また、リーダー自身の“内省機会”を定期的に設けることも欠かせません。サーベイ結果をチーム単位で振り返るミーティングや、管理職同士のピア・ラーニングを設けることで、「自分たちの言動がどのように風土をつくっているか」を自覚化できます。最近では「AIコーチング」の活用事例も出てきています。

サイコム・ブレインズのクライアント企業でも、「1on1実践ラーニング」や「ミドルマネジャー・ダイアログ」を通じ、風土リーダーとしての自覚を育て、部門単位での離職率低下・心理的安全性スコア改善を目指されているようです。

実務への落とし込み:管理職研修に「風土リーダーとしての自己理解・影響言動チェック」を必ず組み込む。

まとめ

組織風土と企業文化は、どちらも企業の“見えない競争力”を形成する重要要素です。風土は現場の日常行動、文化は長期的な価値観の体系として、互いに影響し合います。変革の出発点は、「自社のらしさ」を見極め、何を変え、何を守るかを明確にすること。サーベイや対話を通じた継続的な改善サイクルが、健全な風土と強い文化を育てます。最終的には、 理念・文化・風土が一貫した状態が、持続的成長と人的資本経営の実現につながるのです。

FAQ

Q1. 組織風土と企業文化は、どちらから改善すべきですか?

A.実務的には、まず「組織風土」から取り組むのが現実的です。風土の変化が行動変容を促し、その積み重ねが文化の変革につながります。

Q2. 風土改革はどのくらいの期間で成果が出ますか?

A.小さな変化は半年程度で感じられますが、組織全体の定着には2〜3年が目安です。制度・リーダー行動・コミュニケーションの連動が不可欠です。

Q3. 組織風土の良し悪しはどう測定できますか?

A.エンゲージメントサーベイや心理的安全性調査が有効です。定性インタビューと併用し、数字の背後にあるストーリーを理解しましょう。

Q4. 企業文化を変えるにはどうすれば良いですか?

A.経営理念やパーパスを再定義し、トップが率先して体現することが第一歩です。文化変革は経営者の意思と継続的発信に支えられます。

Q5. 風土改革と人事制度改革はどう連携させる?

A.評価制度・昇進基準に「望ましい行動」を組み込み、制度が風土変革を後押しするよう設計します。制度だけでは風土は変わりません。

Q6. 海外拠点の風土改善にはどんな注意が必要?

A.本社文化の押し付けではなく、現地の価値観を尊重すること。共通理念のもとで“ローカルな自律性”を発揮できる設計が理想です。

参照・出典

- Edgar H. Schein (2010) Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass.

- Gallup, State of the Global Workplace Report 2023— https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace-2023.aspx

- デロイト トーマツ グループ( 2023 )『企業文化と人的資本経営の関係性レポート』

- Amy C. Edmondson (2019) The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth, Wiley.

サイコム・ブレインズの研修・デジタルラーニングサービス

サイコム・ブレインズでは、組織風土や企業文化の醸成や変革に役立つ、様々な研修、デジタルラーニングサービス(eラーニング、映像教材など)をご用意しており、記事で取り上げた課題解決に直結するプログラムを幅広くカバーしています。

●グローバルなスケールで実施できるアセスメント

●カスタマイズ型の研修プログラム

●相互学習で学習定着と行動変容を促すプログラム『まなラン』

●ビジネス研修動画 定額見放題で、学びたい!を刺激する『 Business Masters 』