新卒採用を成功に導く!新卒内定者フォロー【施策設計完全ガイド】 おすすめ施策4選

内定者フォロー施策について情報収集をしている採用・人事担当者の多くが、次のような課題や違和感を感じているのではないでしょうか。

- 内定辞退を防ぐために、具体的にどのようなフォロー施策を行えばよいのかわからない

- 他社が実施している内定者フォロー施策の内容や水準感を知りたい

- イベントや連絡は実施しているものの、それが本当に効果的なのか判断できない

「内定者フォローが重要である」という認識は広がっていますが、実務の現場では、施策の目的や設計が曖昧なまま運用されているケースも少なくないようです。

そうすると、

- 施策が単発で終わる

- 担当者の経験や感覚に依存する

- 内定者の不安や期待とズレたフォローになる

といった状況が生まれやすくなります。

本記事では、内定者フォロー施策を検討するうえで押さえておきたい基本的な考え方を整理したうえで、実務で検討・導入しやすい具体的な施策例を目的別にご紹介します。これから内定者フォローを強化したい企業だけでなく、「現在の施策を見直したい」「効果検証の視点を持ちたい」という方にとっても、自社の内定者フォローを客観的に整理できるヒントとなれば幸いです。

目次[非表示]

- 1.内定者フォロー施策とは?あらためて押さえたい基本整理

- 2.新卒内定者が抱える不安・悩み

- 3.新卒内定者が実際に受けて“入社意欲が高まった”フォロー施策とは?

- 4.新卒内定者が“受けてよかった”と感じた「教育施策」とその内容とは?

- 5.新卒内定者フォロー施策|基本施策と設計のポイント

- 6.新卒内定者フォロー施策|スケジュールの手順

- 7.新卒内定者フォロー施策|内定から入社までの施策スケジュール例

- 8.新卒内定者向けフォロー施策を企画・実施する際の注意点

- 9.新卒内定者フォロー|おすすめ施策4選

- 9.1.【施策例1】会社紹介動画や社内報などを活用したオンラインワークショップ(カスタマイズ研修)|自社を知る・身近に感じる

- 9.2.【施策例2】展示会・社内イベントの活用、職場見学・社員交流会・座談会の企画と実施|会社の雰囲気を感じながら心の準備と、エンゲージメントを高める

- 9.3.【施策例3】体験型グループワーク・ワークショップ|同期との交流を通じて入社への期待・ワクワク感と一体感を高める

- 9.4.【施策4】人事・メンターによる定期的な個別フォロー|入社前の不安を解消する

- 10.まとめ

内定者フォロー施策とは?あらためて押さえたい基本整理

内定者フォロー施策とは、内定通知後から入社までの期間に行う、内定者との継続的なコミュニケーションや支援の取り組みを指します。

単なる連絡やイベント対応ではなく、①内定者が安心して入社日を迎えられる状態をつくること、②入社後のスムーズなオンボーディングができる状態をつくること、の2点が本質的な目的です。

内定者フォロー施策を検討する際は、以下の3つの目的を「どの手段を使って達成するか」という視点を持って検討し、設計することが重要です。

内定辞退の防止

他社比較や将来不安による辞退を防ぐ内定者の不安・疑問の解消

仕事内容・人間関係・働き方への不安を軽減する入社後の早期活躍・定着につなげる土台づくり

入社前から企業理解・期待値調整を行う

近年は新卒・中途を問わず、内定者が複数の選択肢を持つことが一般的になっています。

そのため内定者フォローは、自分たちのための施策を「実施してくれているかどうか」ではなく、「どのような内容・姿勢で行ってくれているか」を見ています。

もしも、対応できる人手不足などの問題で、施策の目的を明確にして設計をせず、

とりあえず、なんとか交流会やイベントを実施して現場を回している

内定式以外は、メールや電話連絡のみ

定期連絡はしているが、個別対応まではできていない

といった状態の場合、内定者にとっての「安心材料」になりにくく、企業としての印象が残りずらく、入社意欲は高まりません。

内定者フォロー施策においては、「何をやるか」だけでなく、「なぜその施策を行うのか」「どのように不安解消に応えるのか」を明確にした、「自社らしさ」のあるコミュニケーション設計が、内定辞退防止と入社意欲の向上につながります。

新卒内定者フォロー実施の目的と新卒採用への影響を考える

内定フォロー施策の成功の鍵は入社前の

「つながりの強化」と「帰属意識・成長意欲の醸成」

にあります。

内定承諾から入社までの期間を、単なる“待機期間”とせず、

計画的に関係性を育む“フォロー期間”

として設計することが重要です。

明確な狙いをもって設計されたフォロー施策は、辞退防止だけでなく入社後の定着・早期活躍につながります。

企業が新卒内定者フォローに必要な施策を企画・検討する際には、各施策の実施目的を考える必要があります。

また、近年はSNSや口コミなどで企業の対応が評価され、オンライン上で広く共有される時代です。内定者対応は、新卒採用活動自体はもちろん、企業価値や社会的評価にも大きく影響する可能性があります。施策に関わる社員への教育も、あわせて行うことが重要です。

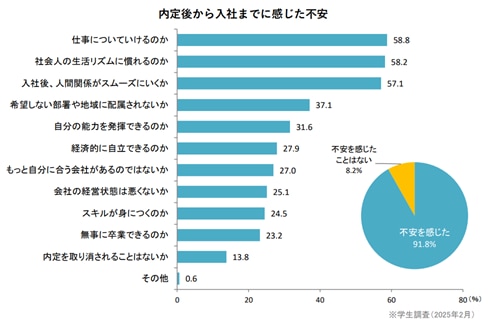

新卒内定者が抱える不安・悩み

新卒内定者が抱える主な不安や悩みには、社会人生活への適応、職場の人間関係、仕事内容への理解不足、入社後の成長イメージの不透明さなどがあります。特に、初めての就職となる新卒学生にとっては、未知の環境に対する“漠然とした不安”を感じやすいものです。

「内定してから連絡が少なくなり、取り消されてしまうのではないかと不安を感じた」といった声もあるようです。学生が抱く不安のすべてを施策で解消することはできませんが、そうした不安を理解した上で「入社意欲を高めてもらうにはどうしたら良いか」という学生側の視点にたった施策の検討が必要です。

【新卒内定者が抱える悩みの例】

- 社会人生活への不安

- 職場の人間関係への不安

- 仕事内容への理解不足

- 成長できるかの不安

- 会社や同期との距離感

図表1:【調査データで見る|内定期間中の、内定後から入社までに感じた不安】

出所:株式会社キャリタス 「キャリタス就活 2025 学生モニター調査」 (2025年2月調査/n=952) *1

ここに挙げられた不安の中には学生本人でしか対処、解消できないものもあり、また、企業が支援できる範囲内の不安であっても、すべてを解消する施策を立ち上げることは不可能です。内定を出すまでの採用プロセスと自社の状況を踏まえ、自社の内定者にとってどのような施策が必要か、入社までの施策の全体像を描き、効果の高いと思われる施策を選択しながら、計画することがポイントです。

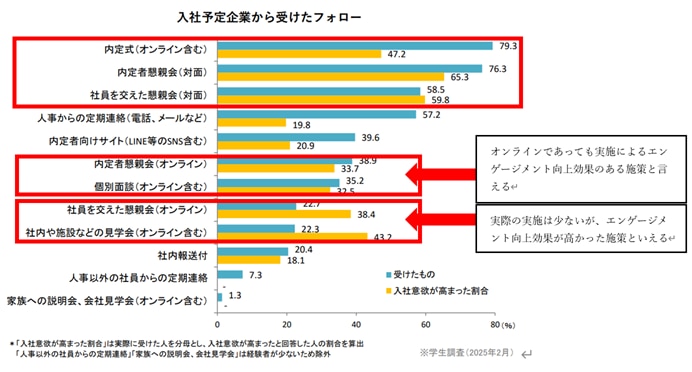

新卒内定者が実際に受けて“入社意欲が高まった”フォロー施策とは?

株式会社キャリタスの「キャリタス就活 2025 学生モニター調査」*1によると、内定後のフォローの頻度については、月1回以上の頻度でフォローを受けた学生グループが、最も「ちょうどよい」と回答した割合が多かった、という結果が出ています。

また、実際に受けたフォローの内容と、それに対する満足度の調査結果は以下の通りとのことです。企業側の実施数が少ないものの、入社意欲が高まった(=エンゲージメント向上の効果が得られる可能性が高い)施策としては、オンラインでの「社員を交えた懇親会」と「社内や施設などの見学」が上がっています。

共通するキーワードは「交流」です。遠方の学生のことを配慮するという意味でも、社内調整の面で対面での実施や手配が難しい場合にも、オンラインでできる企画を前向きに検討しても良さそうです。

図表2:【調査データで見る|入社予定企業から受けたフォロー(入社意欲が高まったか)】

出所:株式会社キャリタス「キャリタス就活 2025 学生モニター調査」 (2025年2月調査/n=952)にサイコム・ブレインズが赤枠と矢印、テキストを加筆 *1

サイコム・ブレインズでは、入社意欲を高める、エンゲージメント向上施策の1つとして、学習の機会を交流の機会として活用することをお勧めしています。相互交流のある学習機会の提供は、交流の機会提供とエンゲージメント向上の両面を支援できるアプローチです。当社の30年超の研修実績からもお伝えできることですが、学習機会の提供は対面・オンライン、どちらにもそれぞれの良さと、学習効果とメリットがあり、社内事情も鑑みながら、目的に合わせて使い分けることがポイントです。

【お役立ち記事】

上記調査結果にもある通り、人事からの定期連絡(電話・メール)は頻度が高くなりがちです。まだ社会人としての準備の整っていない内定者にとって、多くの連絡を受け、対応を迫られることは、時にプレッシャーとなり、「ついていけない」といった不安を感じさせるかもしれません。イベントの開催や連絡も含め、なるべく1か所に集約できそうなプラットフォームを活用して、内定者が必要な情報にいつでも簡単にアクセスできる、アクセスしやすい環境を用意しておけると理想です。

AIの進展による後押しもあり、様々なオンラインツールが開発されていますが、サイコム・ブレインズでは、研修会社として最適と考える、受講者目線で開発したオンライン学習プラットフォーム(LMS)もご提供しています。管理者画面からメールの送信や、動画の視聴、集合研修への参加、チャット投稿ができる学習プラットフォームです。学習や交流の機会を提供するオンラインプラットフォームをご検討でしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

新卒内定者が“受けてよかった”と感じた「教育施策」とその内容とは?

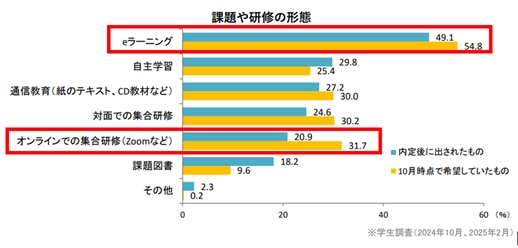

株式会社キャリタスの「キャリタス就活 2025 学生モニター調査」*1によると、内定後に会社から提供され、かつ自身が10月時点で希望していた教育施策として、もっとも多く、かつ提供状況と希望が合致していたのは「eラーニング」という結果が出ています。

また、会社からの提供は対面より少なかったものの内定者からの希望が2番目に多かったのは「オンラインでの集合研修(Zoomなど)」という結果だったようです。

図表3:【調査データで見る|内定後に出された課題や研修の形態】

出所:株式会社キャリタス「キャリタス就活 2025 学生モニター調査」 (2025年2月調査/n=952)にサイコム・ブレインズが赤枠を追記 *1

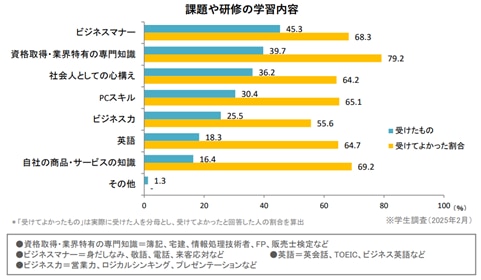

また、同調査によると、学習内容としては、入社後に実際に使える知識・スキルの提供は、全般的に歓迎されているようです。

図表4:【調査データで見る|内定後に出された課題や研修の学習内容】

出所:株式会社キャリタス「キャリタス就活 2025 学生モニター調査」 (2025年2月調査/n=952)

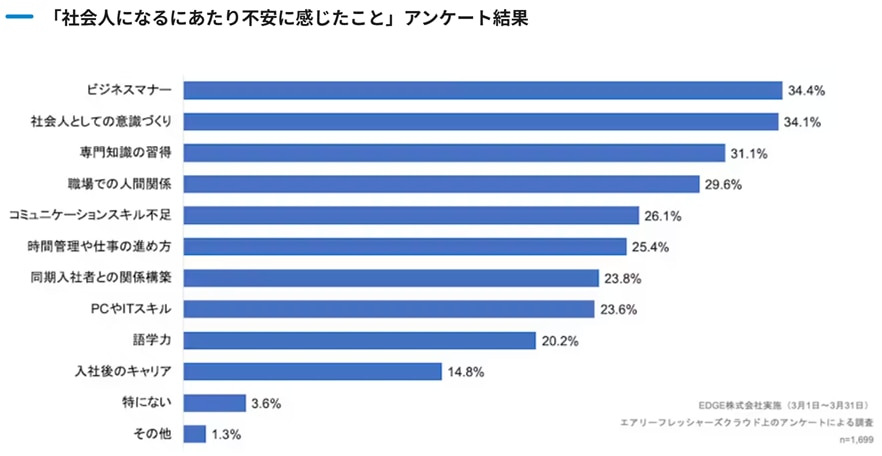

EDGE株式会社が実施した「社員になるにあたり不安に感じたこと」に関するアンケート調査*2でも、入社前の自身の知識・スキル不足への不安が多く挙げられた結果となっているようです。

図表5:【調査データで見る|社会人になるにあたり不安に感じたこと】

出所:EDGE株式会社「エアリーフレッシャーズクラウド上のアンケートによる調査」2025年3月実施(n=1,699)

新卒内定者フォロー施策|基本施策と設計のポイント

新卒内定者フォローの基本施策には、定期的な連絡や内定者向け教育研修、懇親会や交流イベント、社内報や動画配信などがあります。

施策を設計する際は、段階的かつ継続的に実施することが重要です。

また、遠方の内定者への配慮も必要です。

一方的な情報提供だけでなく、オンラインとオフラインを使い分けながら、双方向のコミュニケーションを意識した、施策のつながり、いわゆる“意図のある設計”が、成功のポイントです。各業務を単発のイベントとして捉えるのではなく、全体のつながりを見据えて設計しておくと、何か途中で変更やトラブルが発生したとしても、全体としての調整の検討もしやすくなります。

ぜひ一度、各施策の目的と、自社の施策の全体像を確認してみてください。もしも施策に偏りや重複があれば、軽減できることなども見えてくるかもしれません。

図表6:【新卒内定者フォロー施策|基本施策の例と目的と期待する効果】

施策 | 目的 | 期待する効果 |

定期的な連絡・面談 | 一人ひとりの状況把握と不安解消 | 心理的安全性の確保 |

研修・ワークショップ・eラーニング | 会社理解と交流と成長支援 | モチベーションとエンゲージメントの向上 |

交流イベント | 自己理解・他者理解、同期・社員との関係構築 | モチベーションとエンゲージメントの向上 |

情報発信(社内報・動画配信など) | 最新情報の共有・安心感の提供 | 会社のことを身近に感じる 入社後までの不安の軽減 |

新卒内定者フォロー施策|スケジュールの手順

新卒内定者フォロー施策を導入する際は、まずは自社のありたい姿・課題・ニーズ、その全体像を明確にし、目的に合った施策を選定します。

次に、実施体制やスケジュール、運用ルールを整備し、関係者への周知・協力体制を構築しましょう。

施策実施後は、内定者からのフィードバックをもとに効果検証と改善を繰り返すこと、そうした真摯な姿勢を内定者に示すことも重要です。

コストやリソースも考慮し、無理のない範囲で継続的に運用できる仕組みを作りましょう。

【新卒内定者フォロー施策 スケジュールの手順】

- 自社のありたい姿・課題・ニーズの全体像の明確化

- 目的に合った施策の選定と全体スケジュールの決定

- 実施体制・具体的な各施策のスケジュールの検討と確定

- 関係者への周知・協力体制の構築

- 効果検証と改善につながる情報の収集(アンケート設計など)

新卒内定者フォロー施策|内定から入社までの施策スケジュール例

内定から入社までの期間は半年以上に及ぶことが多く、計画的なフォローが重要です。

一般的なスケジュール例としては、内定通知後に内定式や懇親会、定期的な連絡や面談、研修やイベントの実施、入社直前のオリエンテーションなどが挙げられます。

しかし、昨今のように内定出しが早まっていたり、内定出しの時期にズレが出やすい企業においては、内定式までの期間をどのように設計するか、についても検討が求められており、より一層、全体像を持った検討が必要です。

各フェーズで適切な施策を配置し、内定者の不安を段階的に解消していくことがポイントです。

図表7:【新卒内定者フォロー施策|スケジュールと施策の例】

時期 | 主な施策の例 |

内定通知直後 | 学生が自社の内定を得ている自覚を持ち、入社を歓迎されていることが伝わるような自社に関する情報・メッセージの発信 |

内定~入社3か月前 | 内定式・交流イベント |

入社3か月前~直前 | 研修・相談会 |

入社直前 | 最終オリエンテーション |

新卒内定者向けフォロー施策を企画・実施する際の注意点

新卒内定者フォロー施策は、内定者の不安軽減やエンゲージメント向上に効果がある一方で、設計や運用を誤ると、かえって不信感や負担感を生んでしまうリスクもあります。

そのため、施策を企画・実施する際には、いくつか押さえておきたい注意点があります。

【新卒内定者向け施策を企画・実施する際の注意点】

- 多様な価値観への配慮

- 目的・意図を明確に伝える

- 過度な負担・強制参加の回避

- プライバシー保護

- 施策に関わる社員との連携

新卒内定者フォロー施策を企画・実施する際は、内定者一人ひとりの多様な価値観や置かれている状況に配慮することが欠かせません。

各施策については、その目的や意図を事前に明確に伝え、参加が過度な負担や事実上の強制にならないよう注意する必要があります。

また、内定者同士や社員とのコミュニケーションにおいては、個人情報の取り扱いやプライバシー保護にも十分な配慮が求められます。

あわせて、施策に関わる社員に対しても、対応方針や留意点を共有し、認識のばらつきが生じないようにしておくことが重要です。

意図や狙いを持って全体の流れを設計し、一連の施策として運用していくことで、内定者の安心感や自社への信頼を高めると同時に、不要なトラブルやミスマッチを防ぐことにつながります。

新卒内定者フォロー|おすすめ施策4選

ここでは、実際に多くの企業で導入されている新卒内定者フォロー施策の中から、すぐに実施可能な、サイコム・ブレインズがお勧めする4つの施策を紹介します。

各施策は、内定者の不安解消やエンゲージメント向上、同期とのつながり強化など、さまざまな目的に対応しています。

自社の状況やニーズに合わせて、最適な施策を選択・カスタマイズする際の参考にしてください。

【施策例1】会社紹介動画や社内報などを活用したオンラインワークショップ(カスタマイズ研修)|自社を知る・身近に感じる

会社紹介動画や社内報、オンラインワークショップを組み合わせることで、内定者が同期との交流の機会を持ちつつ、自社をより深く理解し、身近に感じることができます。

オンラインの積極的な活用は、特に遠方の内定者にとって、うれしい施策です。

動画や社内報では、経営理念や事業内容、先輩社員の声などを伝え、ワークショップではグループディスカッションや質疑応答を通じて、相互理解とコミュニケーションを促進します。

これにより、内定者の会社理解が深まり、入社への期待感が高まります。

【新卒内定者に自社を身近に感じてもらえる施策】

- 会社紹介動画の配信

- 社内報の定期的な電子送付

- 自社商品やサービスを題材としたワークショップ

- 質疑応答やグループディスカッション

ご参考>オンラインパッケージプログラム

【施策例2】展示会・社内イベントの活用、職場見学・社員交流会・座談会の企画と実施|会社の雰囲気を感じながら心の準備と、エンゲージメントを高める

展示会や社内イベント、職場見学、社員交流会、座談会などの交流の場を設けることで、内定者が会社の雰囲気を直接体感できます。

実際の職場を見学したり、先輩社員と対話したりすることで、入社後のイメージが具体的になり、不安の軽減やエンゲージメント向上につながります。

また、同期同士の交流も深まり、入社前から仲間意識を醸成できる点も大きなメリットです。

イベントは自由参加型にするなど、内定者の負担にならない工夫や、実は、今の時代だからこそ、世代間ギャップから生まれやすい「オワハラ*」と捉えられるような言動のないように、入社後の受け入れがスムーズにいくような、社員の教育指導も不可欠です。

【新卒内定者の入社に向けた心の準備を進める施策】

- 展示会や社内イベント

- 職場見学ツアー

- 社員交流会・座談会

- 同期同士の懇親会

- 内定式やオリエンテーション

*「オワハラ」とは: 企業が学生に対して就職活動を終えるよう圧力をかける行為。内定を出す代わりに他社の選考を辞退するよう強要すること。

■この機会に取り入れておきたい、受入れ社員側の教育施策

【施策例3】体験型グループワーク・ワークショップ|同期との交流を通じて入社への期待・ワクワク感と一体感を高める

体験型のグループワークやワークショップは、同期との交流を深める絶好の機会です。

チームで課題解決ワークに取り組んだり、ディスカッションを行ったりすることで、入社前から一体感や協調性が育まれます。入社後に向けての成長意欲も高まります。

こうした機会はオンラインでも実施可能ですが、入社前に一度はリアルに交流する機会を設定できると良いでしょう。

ただし、実施に際して留意したいのは、参加した内定者が、他の内定者と比べて自信をなくしてしまう可能性があることです。内定辞退を考えるような事態にならないように、配慮を心掛けるとよいでしょう。

【新卒内定者のエンゲージメントが高まる交流施策】

- グループディスカッション

- 課題解決型ワークショップ

- オンラインもしくは対面でのチームビルディングにつながるアクティビティ

- 同期同士の交流タイム

【ご参考】以下ではサイコム・ブレインズによるお勧めのプログラムをピックアップしてご紹介しています。各プログラムとも貴社のご状況にあわせてカスタマイズも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

【施策4】人事・メンターによる定期的な個別フォロー|入社前の不安を解消する

人事担当者やメンターによる定期的な個別フォローは、内定者一人ひとりの不安や悩みに寄り添うために非常に有効です。

入社前の疑問や不安を丁寧にヒアリングし、適切なアドバイスや情報提供を行うことで、安心感を与えられます。

また、個別対応により内定者の状況やモチベーションを把握しやすく、早期の問題発見・解決にもつながります。

【定期的な個別フォローできること、意識すべきこと】

- 不安や悩みに寄り添う

- 安心感を与える

- 早期の問題発見・課題解決

とはいえ個別対応は、担当者にとってスケジュール管理と対応の負担は大きいものです。面談や電話、メールだけでなく、他の施策の中に個別対応のフローを組み込んだり、スケジュール管理と対応がしやすくなるようなオンラインツールの活用なども、検討してみてください。

【個別フォローの形式】

- 個別またはグループ面談の実施

- メンター制度の導入

- 交流会等の活用

- 入社前の悩み相談窓口設置

まとめ

新卒内定者フォローは、内定辞退や早期離職を防ぎ、入社後の活躍を促進するために欠かせない取り組みです。

多様な施策を組み合わせ、「新卒内定者に入社後についての不安を感じさせないように」という視点で、対応を心がけることで、内定辞退と早期離職防止への高い効果が得られます。

本記事で紹介した施策の例が、自社に最適なフォロー施策を設計・実践し、新卒採用の成功につなぐための参考になれば幸いです。

参照および引用:

*1株式会社キャリタス「キャリタス就活 2025 学生モニター調査」 2025年2月実施 https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/naiteisyasupport202508.pdf

*2 EDGE株式会社「エアリーフレッシャーズクラウド上のアンケートによる調査」2025年3月実施 https://fresher.jp/column/column58/

■本記事の監修者■