罰ゲームと言わせない! 管理職が輝き、Z世代が憧れるロールモデルになる5つの方法

はじめに

「管理職は罰ゲームだ」——近年、そんな言葉を耳にする機会が増えています。責任ばかり重く、成果は見えにくい。裁量権は小さく、長時間労働も増える。それでも報われない。こうした状況は、多くの日本企業で管理職志望者の減少を招いています。実際、経団連の調査でも「将来、管理職になりたい」と答える若手社員は過去10年で大きく減少しています。

しかし、管理職は本来、組織の未来を形づくるやりがいのある役割です。戦略を現場に浸透させ、個人の力を束ねて成果を生み出す。さらには、次世代の人材に「自分もマネジャーになりたい」と思わせる影響力を持ちます。本稿では、管理職がなぜ「罰ゲーム」と揶揄されるのかを整理したうえで、イキイキと働き、Z世代からもロールモデルとされるための方法を考えます。さらに、組織として管理職を持続的に輩出する仕組みづくりについても解説します。

目次[非表示]

- 1.はじめに

- 2.管理職が「罰ゲーム」と揶揄される4つの理由

- 2.1.責任は重いが裁量が小さい

- 2.2.成果よりも雑務に追われる

- 2.3.評価制度の不透明さ

- 2.4.ワークライフバランスの崩壊

- 3.イキイキと働ける管理職をつくる5つの条件

- 3.1.裁量と意思決定権の明確化

- 3.2.学びと成長の機会提供

- 3.3.心理的安全性と相談できる場

- 3.4.評価と報酬の納得感

- 3.5.仲間とのつながり強化

- 4.Z世代が憧れる「理想の管理職像」とは

- 4.1.指示型より伴走型

- 4.2.キャリア支援に本気

- 4.3.個を尊重しチームを輝かせる

- 5.管理職パイプラインを組織に根づかせる仕組み

- 5.1.早期からのリーダー経験機会

- 5.2.メンタリングとピア学習の制度化

- 5.3.多様なキャリアルートの提示

- 6.実践に向けたチェックリストと事例

- 6.1.管理職意識変革の問いかけ

- 6.2.先進企業の事例

- 7.まとめ:管理職が輝けば、組織は自然に強くなる

- 8.サイコム・ブレインズのソリューション

管理職が「罰ゲーム」と揶揄される4つの理由

責任は重いが裁量が小さい

多くの企業で見られるのは「責任は大きいのに、権限は限定的」という構造です。例えば、営業部門の課長がチームの売上責任を持ちながら、人員の補充や採用、予算の配分に関しては決定権がない。すると「結果は求められるのに、自分の意思では改善できない」というジレンマが生じます。

これは特に日本企業に特徴的です。欧米ではマネジャーに採用権限や予算権限をある程度与えるケースが多く、「自分の采配で結果を変えられる」という実感がモチベーションにつながります。

成果よりも雑務に追われる

会議資料の取りまとめ、出張の手配、膨大な社内報告書の作成など、本来は管理職でなくてもできる業務を抱え込むことが多いのも問題です。人員削減や効率化の波のなかで「管理職が最後の砦」とされ、結果として戦略的な時間が奪われています。

評価制度の不透明さ

ワークライフバランスの崩壊

働き方改革により部下は定時退社できても、管理職は残業の穴埋め役になるという現象も起きています。「自分だけが帰れない」という状況は、仕事への誇りをむしばみます。家庭や自己学習の時間を犠牲にすることになれば、「罰ゲーム」という認識は強まるばかりです。

イキイキと働ける管理職をつくる5つの条件

条件 | 具体策 | 注意点 |

裁量と意思決定権 | 採用や予算に一部権限を付与 | 全社ガバナンスとの両立が必須 |

学びと成長機会 | 管理職研修、越境学習 | 研修単発で終わらせない |

心理的安全性 | ピアサポート、社外コーチ | 評価と混同しない |

評価と報酬 | プロセスも加点対象に | 公平性と透明性の確保 |

仲間とのつながり | 部門横断コミュニティ | 内輪化や形骸化に注意 |

表1:管理職を活性化させるための5条件

裁量と意思決定権の明確化

管理職にとって「自分の判断で動ける」感覚は不可欠です。人材採用や人員配置をすべて本社が握っていると、現場マネジャーはチームを改善する打ち手を持てません。少なくとも「最終面接の一部関与」「部門内予算の一部裁量」といった範囲を委ねることが、責任と裁量のバランスを整えます。

ある製造業企業では、課長クラスに年間数百万円の「チーム育成予算」を与えました。その結果、外部研修への派遣やチーム合宿など独自の施策が生まれ、職場の雰囲気が大きく改善したといいます。

学びと成長の機会提供

「管理職になった瞬間、学ぶ機会が減った」と感じる人は多いです。しかしVUCA時代において、マネジャーこそ学び直しが必要です。特にデジタル活用や異業種の知見は、現場の課題解決に直結します。

越境学習の効果は調査でも裏付けられています。経済産業省の2020年調査によれば、異業種交流や社外プロジェクトを経験した管理職は「仕事の視野が広がった」「部下育成の発想が多様になった」と回答する割合が7割を超えました。

心理的安全性と相談できる場

管理職は「悩みを相談できない孤独職」とも言われます。部下に弱音を吐けず、上司には成果を求められる立場にあるからです。そこで有効なのがピアサポートやコーチングです。

あるIT企業では「課長の部屋」という月1回のオフサイトミーティングを設け、部署横断で管理職同士が本音で語り合える場を作りました。「他部署も同じ課題を抱えている」と知るだけで気が楽になり、取り組みのヒントも得られるとの声が多く上がっています。

評価と報酬の納得感

「何を評価されるのか分からない」状態がモチベーションを下げます。逆に、透明性の高い評価制度はエンゲージメントを高めます。

例えば、ある外資系企業では「部下の成長度合い」を評価項目に組み込みました。昇進者のキャリア進展率やエンゲージメントスコアを指標とし、マネジャーの貢献度を可視化しています。これにより「部下の成長を支援することが自分の評価につながる」という認識が広がり、行動が変わりました。

仲間とのつながり強化

縦のラインで孤立しやすい管理職にとって、横のつながりは非常に重要です。部門横断コミュニティ、社内SNS、勉強会など、立場を越えて意見交換できる仕組みは「自分だけが苦しんでいるわけではない」と気づかせてくれます。

特に、異なる部門の知見を持ち寄ることで「目の前の課題を別の角度から解決できる」効果も期待できます。

Z世代が憧れる「理想の管理職像」とは

Z世代は就労観やキャリア観に特徴があります。「安定より成長」「収入よりやりがい」を重視する傾向が強く、上司に求める要素も従来とは異なります。2023年の博報堂DYホールディングスの調査では、Z世代が上司に最も求める資質として「相談しやすさ」「公平な評価」「キャリア形成への支援」が上位に挙がりました。

指示型より伴走型

「やれと言われるより、一緒に考えてほしい」。これはZ世代からよく聞かれる声です。命令型リーダーよりも、部下と共に課題に取り組む伴走型マネジャーに信頼を寄せます。伴走型リーダーは、部下に指示するだけでなく「どんなアプローチで取り組むか」を共に考え、時には失敗を一緒に振り返る存在です。こうした姿勢は、心理的安全性を高め、挑戦を促進します。

キャリア支援に本気

Z世代は「自分のキャリアを尊重してもらえるか」を重視します。キャリア面談を形だけで終わらせず、本人の希望を組織内の機会とつなげることが信頼を築きます。例えば「将来マーケティングに携わりたい」と語る若手に、関連部署のプロジェクトを短期間でも経験させるなど、具体的な行動で応えることが必要です。こうした小さな配慮が「自分の上司は本気で応援してくれる」という感覚を生み、憧れにつながります。

個を尊重しチームを輝かせる

Z世代は多様性を尊重します。マネジャーが一人ひとりの個性を認め、それを生かす形でチームの成果を高めることを望んでいます。実務上は、メンバー全員に同じ役割を与えるのではなく、「強みを発揮できるポジション」に置く工夫が重要です。例えば、分析力に長けた人にはデータ検証を、発想力に優れた人には企画立案を任せるといった形です。

このように、Z世代にとって憧れの上司像は「共に走り」「キャリアを支援し」「個性を尊重する」存在です。裏を返せば、こうした行動を日常的に積み重ねることが、管理職への敬遠感を減らす鍵となります。

管理職パイプラインを組織に根づかせる仕組み

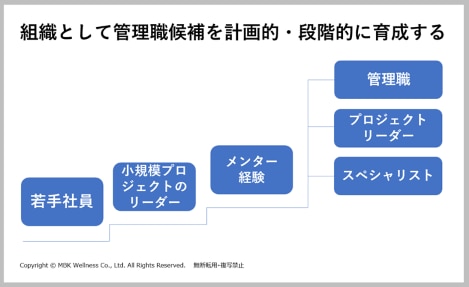

管理職を魅力的にするだけでは不十分です。組織として「管理職候補を計画的に育成する仕組み」を整えることが不可欠です。

早期からのリーダー経験機会

メンタリングとピア学習の制度化

次世代管理職の育成では「縦の支援(メンタリング)」と「横の支援(ピア学習)」の両輪が重要です。

- メンタリング:先輩管理職が後進を伴走し、意思決定の考え方を伝える

- ピア学習:同年代で悩みを共有し、互いに励まし合う

これらを制度として組み込むと、候補者は孤立せずに学び続けられます。特にピア学習は「他の人も同じ壁に直面している」と気づくことで、安心感と挑戦意欲を同時に高めます。

多様なキャリアルートの提示

現代の若手は「管理職にならなくても専門性で貢献できる」キャリアを求める傾向があります。そのため、専門職コースやプロジェクトマネジャーコースを並立させつつ、同時に「管理職になれば得られる成長機会と影響力」も発信する必要があります。ここを伝えきれないと、優秀層が管理職を避ける流れが止まりません。

実践に向けたチェックリストと事例

管理職意識変革の問いかけ

管理職本人が自ら省察し、行動を変えることも欠かせません。以下の問いを定期的に振り返ることが有効です。

- 部下との1on1では、仕事の進捗だけでなくキャリアの希望を聴いているか?

- 自分自身の失敗をチームに共有し、学びの機会に変えているか?

- 「部下の強みを活かす配置」を意識的に行っているか?

- 孤独を感じたときに相談できる仲間や場を確保しているか?

これらの問いにYesと答えられる数が増えるほど、管理職はロールモデルに近づきます。

先進企業の事例

- サントリー:管理職が異業種の仲間と学ぶ「社外ピアラーニング」を導入。孤立感を解消し、新しい発想を現場に還元しています。

- リクルート:業務課題を題材にした「実践型管理職研修」を展開。受講直後に職場でトライし、成果に直結させる仕組みを作りました。

- Google:「プロジェクト・オキシジェン」で優れたマネジャーの特性を抽出。世界中のマネジャー育成に活用し、従業員満足度と業績の双方を改善しました。

これらは共通して「学びを止めない」「一人にしない」「裁量と責任を結びつける」という点に取り組んでいることが特徴です。

まとめ:管理職が輝けば、組織は自然に強くなる

- 管理職が「罰ゲーム」と呼ばれる背景には、責任と裁量の不均衡、雑務過多、評価不透明、長時間労働がある。

- イキイキ働ける管理職には、裁量・学び・心理的安全性・評価・仲間の5条件が不可欠。

- Z世代は「伴走型」「キャリア支援型」「多様性尊重型」の上司をロールモデルとする。

- 組織には、早期経験・メンタリング・多様なキャリア提示を含む管理職パイプラインが必要。

- 管理職が誇りを持って働く姿は、後進に「自分もなりたい」と思わせ、組織の持続的成長を支える。

FAQ

Q1. 管理職を目指す若手が減っているのはなぜ?

A. 責任に比べ裁量や報酬が少なく、長時間労働の負担が大きいためです。

Q2. Z世代に響く管理職像は?

A. 命令型ではなく、伴走型でキャリア支援をしてくれる上司像です。

Q3. 管理職研修だけで十分ですか?

A. 研修単発では効果が薄いです。実務経験、メンタリング、ピア学習との組み合わせが不可欠です。

Q4. 管理職パイプラインを強化する最初の一歩は?

A. 若手に小さなリーダー経験を与え、失敗しても学びに変えられる環境を整えることです。

参照・出典

- 厚生労働省「働き方改革関連法に関する資料」2021年

- 博報堂DYホールディングス「Z世代意識調査」2023年

- Google「Project Oxygen」公式ブログ 2018年

- サントリーホールディングス 人材開発事例(公式リリース 2022年)

- リクルートホールディングス「人材開発に関する取り組み」2021年

- 経済産業省「越境学習に関する調査報告書」2020年

サイコム・ブレインズのソリューション

階層別研修を戦略的に設計・実施するには、各階層ごとに必要なスキルやコンピテンシーを明確化し、現場で活かせる形で学びを提供することが欠かせません。

サイコム・ブレインズでは、顧客企業が抱える育成課題や学習の狙い、目的に応じて、最適な学習方法の使い分け、組み合わせをご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

●社員が自身の興味関心、課題感に沿って自己啓発できる「動画ライブラリ」

―同じコンテンツで学習することで上司・部下、社内で共通言語を持つことができるようになります

●管理職向けはもちろん、内定者から役員まで、各レイヤーの人材要件に沿った能力要件を確実に身に付けることができるeラーニング教材「コースウエア」

●映像学習+オンラインワークショップ+理解度確認テストがセットになって学習設計され、学習者同士が、学習プラットフォーム「ビジネスマスターズ」上で学び合える「まなラン」

●30年超の実績に基づき、各企業の個別課題に合わせてご提供する『カスタマイズ研修(オンラインおよび対面集合研修)』