「できない上司」の放置はNG!会社がとるべき対応とは

「ウチの上司、仕事できないんだよね」――。

こうした管理職への不満は、同僚との雑談でつい口にしてしまうほど、職場ではありふれた話題かもしれません。実際、“できない上司あるある”や“できない上司の対処法”といった記事は巷にあふれています。

では、企業の人事・組織開発の担当者、あるいはそうした上司を指導する立場にある方々は、メンバーからのこうした不満にどのように向き合っているでしょうか。

実は、このような声を“よくある愚痴”として放置してしまうと、組織のパフォーマンスに深刻な悪影響を及ぼす恐れがあります。ゆえに組織として対処をすべき大きな問題の一つと言えるでしょう。

ただし、本稿は“できない上司”と言われてしまった管理職本人を断罪することを目的としていません。というのも、この問題の背景には管理職個人の能力だけでなく、昇格制度・育成の仕組み・組織構造といった環境的・構造的な要因が横たわっているからです。

“できない上司“と言われてしまう管理職の特徴や部下側とるべき対応については他稿に譲り、本稿では「部下から上司への不満が噴出しているが、会社として何をすべきか?」という問いに焦点を当て、部下の不満を放置するリスク、会社と人事が取るべき「一次対応」と「NG対応」、そして“できない上司”を根本的に減らすための仕組み化――この3点を体系的に整理していきます。

目次[非表示]

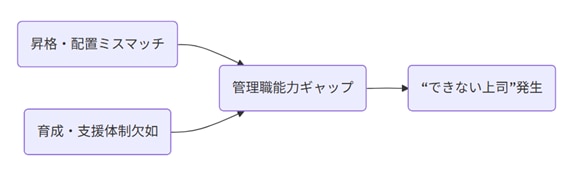

なぜ「できない上司」が生まれるのか―構造的・環境的背景

“できない上司”が発生するのは、個人の能力の問題だけでなく、昇格・配置・育成といった構造的要因が大きく関係します。

昇格・配置のミスマッチ

技術・営業で優秀だった社員が、管理職昇格後に成果を出せず苦しむケースは少なくありません。個人の売上・専門性は優れていても、任務は“自力達成”から“他者を介して成果を出す”へと本質転換します。つまりは、管理職には「人を動かす力」「チームを束ねる力」が求められますが、昇格基準が“個人成績重視”のままだとミスマッチが生じてしまうのです。これはまさにピーターの法則(人は能力の限界レベルまで昇格し、最終的にその能力を超えた役職に就くことで無能化するという法則)が示す現象です。この構造が、結果的に“できない上司”を量産します。

管理職育成体系の未整備

もう一つの要因が、管理職育成の仕組み不足です。管理職研修が一度きりで、フォローアップや上司による支援がないと、管理職たちは現場で孤立します。海外の研究でも、支援体制の乏しい組織では管理職の心理的健康が低下し、リーダーシップ行動が抑制される傾向が報告されています(Frontiers in Psychology, 2023)。また、英国CMIの調査では「研修を受けずに昇格した“偶然管理職”」が全体の8割を占め、離職要因の上位に“上司の未熟さ”が挙げられました。

▶図:上司が“できない”状態に至る構造的プロセス

日本の環境が生み出す「管理職育成の空白」

日本企業では、管理職が育ちにくい“環境要因”も重なっています。

第一に、長期雇用と年功昇進の文化が薄れ、経験蓄積より即戦力登用が進んだことが挙げられます。つまりは、以前のような「長期勤続→段階的に課長→部長」と経験を積んで昇進していくパターンが崩れ、成果・スピード・専門性を評価されて30代、40代の比較的若い層が早期登用されているものの、「人を通じて成果を出す」「組織を束ねる」経験が十分に積めていないため、管理職スキル・マネジメント経験が浅い層が増加しているのです。第二に、働き方改革・テレワーク普及により「背中を見せる育成」が消えたこと。対面観察・自然学習の機会が激減し、マネジメントスキルが「偶然の学び」に頼れなくなりました。さらに、部下側の価値観多様化(心理的安全・自律・ワークライフ重視)が進む中で、旧来型マネジメントが適応できていないことも要因の一つに挙げられます。

結果として、“管理職教育の空白世代”が生まれ、「何をどう導けばよいのか分からない上司」が生まれています。

“できない上司”がもたらす部下・組織への影響

放置された“できない上司”は、部下個人の不満にとどまらず、組織全体の士気と成果を蝕みます。

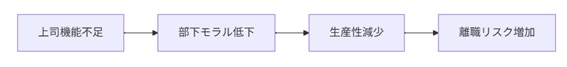

モチベーション低下・離職・業績悪化の因果構造

機能しきれていないリーダーシップは、組織効率を著しく低下させると研究で確認されています(Griffin et al., 2022)。また、CMI調査によれば従業員の3人に1人が「能力の乏しい上司がつくり出すネガティブな職場文化を理由に職を離れている」といいます。部下モチベーション低下→生産性減少→離職→採用・育成コスト増という悪循環が生じていると言えるでしょう。

心理的安全の崩壊と沈黙の組織化

上司が機能しないと、部下は「話しても変わらない」と感じ、発言を控えます。心理的安全が失われ、提案・報告・フィードバックが減少し、その結果、課題が顕在化せず、問題が深刻化します。したがって“上司が機能しない環境”を放置するほど、声が消え、革新も止まる——これが最も高くつくコストと言えるでしょう。また、心理的安全性が確保されたチームでは、離職率が20%低くなるというデータもあります(Google, 2019)。

▶図:“できない上司”が及ぼす組織・部下への負の影響

人事がとるべき「一次対応」としてのアクション

問題が発覚した際の初動対応が、その後の改善成否を左右します。ここでは実務的な一次対応を2段階で解説します。

状態の見える化(診断・早期発見)

まず行うべきは、管理職の状態の可視化です。360°評価、部下アンケート、チーム業績の定量分析を組み合わせ、客観的データを収集します。自己評価とのギャップ分析も有効です。これにより「どの管理職がどの領域で機能不全を起こしているか」を把握できます。発見後は、当該管理職の上司や人事で協議し、改善プロセスを設計します。

個別の管理職開発プランと支援体制整備

次に、該当の管理職に対し個別の開発プランを設計します。例として、リーダーシップ研修、メンタリング、定期レビュー、チームワークショップ、改善行動のKPI化といったものがあります。これにより、「管理職を支援しながら改善する」姿勢を組織全体で共有します。

▶表:管理職の個別開発プラン例

項目 | 内容 | 解説 |

|---|---|---|

ギャップ診断 | 360°評価・部下調査 | 改善領域を客観化 |

目標設定 | 定量KPI+行動KPI | 成果と行動を紐づける |

開発活動 | 研修・メンタリング | 支援と実践を並行 |

モニタリング | 四半期ごとレビュー | 継続的改善を促す |

報酬・配置連動 | 成果・改善と報酬を連動 | インセンティブで強化 |

人事/会社として避けるべきNG対応

一次対応の質は、何を「しないか」にも左右されます。ここでは絶対に避けるべき3つのNG行動を解説します。

放置・曖昧な「様子見」姿勢

「とりあえず様子を見よう」「異動の時期まで待とう」――こうした“先送り判断”はとても危険です。

上司の機能不全が続くと、部下の不満は時間とともに蓄積し、やがてチーム全体の士気低下・離職連鎖を引き起こします。

しかし、さらに深刻なのは、人事や経営が“その上司を黙認している”と部下が感じてしまうことです。この瞬間、部下の矛先は上司個人ではなく会社そのものへの不信に変わります。「会社は問題を知りながら放置している」「誰も自分たちを守ってくれない」という認識は、組織への心理的契約を崩し、エンゲージメントの急落を招きます。

研究でも、“機能不全の管理職を放置する組織文化”が、社員のモラルと組織信頼を同時に低下させると報告されています(Griffin et al., 2022; CIPD, 2023)。

放置は、上司の問題であると同時に、組織文化の問題でもあるのです。

責任転嫁/現場に丸投げ

「本人の努力に任せよう」「現場で解決してもらおう」と丸投げすることも危険です。人事が関与しないままでは、本人が改善機会を得られず、再発リスクが高まります。管理職の問題は組織課題であり、支援体制を伴ってこそ改善が進みます。

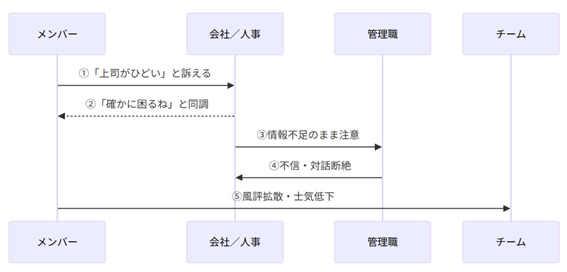

部下の訴えに“同調”してしまう危険性

最も避けるべき対応は、部下の訴えに真偽確認を行わず同調・共感してしまうことです。「確かにあの上司は問題だね」「私も困っている」といった発言は、一時的に部下の安心感を生む一方で、周囲への誤解や風評を生む引き金となります。こうした対応は、上司と部下の双方の信頼を損ない、結果として職場全体に修復困難な溝を生じさせます。人事/会社側は事実確認を徹底し、冷静なファクトベース対応を貫くことが原則です。

▶図:感情的同調が組織信頼を崩壊させるプロセス

根本から“できない上司”を減らす組織の仕組みづくり

問題を再発させないためには、場当たり的な対応を卒業し、昇格・配置・育成・文化という4層の仕組み改革を行うことが必要です。

昇格・配置・育成プロセスの再設計

管理職候補には適性診断・昇格前教育・配置後フォローを必須化するのが望ましいでしょう。特に昇格基準を「技術成果」から「人材育成・チーム貢献・価値観整合」へ転換することが重要です。また、管理職への昇格前教育を含む管理職育成体系の構築も忘れてはなりません。CMI調査によれば、管理職の育成を制度化した企業は離職率が15%低下しています。

▶図:昇格・配置・育成プロセスの再設計

マネジメントカルチャー強化と継続支援

単発の研修ではなく、管理職を継続的に支援する文化を作ることが肝要です。例として、管理職コミュニティやメンタリング制度を設け、管理職を孤立させない施策や、上司行動KPI(方針の明確さ/1on1実施率など)を設けての評価の透明化を図ること、そして、管理職の成長支援を人事KPIに組み込む施策が挙げられます。

「管理職は罰ゲーム」という言葉を近年よく耳にしますが、役割変化のギャップに対する苦しみや、責任の重さによって多くの管理職が心理的負担を感じていることは確かでしょう。管理職自身が、管理職という役割にやりがいを見出し、モチベーション高く働いてもらってこそ、よりよい部下育成、指導にまい進できるものと考えます。従って、会社として管理職を継続的に支援する文化を育むことは、この問題への対応において重要なパーツの一つであると言えます。

まとめ

本稿では、“できない上司”問題を構造的に整理しました。

“できない上司”の発生要因を管理職個人の能力ではなく、昇格・配置・育成といった構造上の問題と捉え、会社として取り組むことが重要です。放置すれば従業員のモチベーション低下・離職・業績悪化という負の連鎖に繋がります。

“できない上司”への対応のポイントを整理すると、一次対応では「管理職の状態の可視化」を行い、「個別の開発プラン」を設計・実行に移すことが挙げられます。その際にとってはならないNG対応は「様子見」「丸投げ」「感情的同調」の3点です。ただし、こうした対処療法に依存するのではなく、“できない上司”を生み出さないための根本解決に取り組むことが会社や人事担当者に求められています。根本解決には、昇格・配置・育成・文化という4層の仕組み改革に着手することをおすすめします。

FAQ

Q1:部下からの上司不満をどう受け止めるべき?

感情的同調は禁物です。事実確認・複数情報源の照合を行い、冷静にプロセスを進めましょう。

Q2:配置替えや降格が難しい場合、どう支援すべき?

配置や降格が制度上・タイミング上すぐに行えない場合は、上司本人を“能力改善支援の対象”として明確に位置づけ、個別開発計画を設計し、研修よりも実践重視で、メンタリング(上位管理職が伴走)+360°評価+部下サーベイの3点セットを実行することが効果的です。その際に改善プロセスの「見える化」を行うことで、部下側にも「会社が動いている」という安心感を与えることも重要です。

Q3:放置するとどんな影響が出る?

モチベーション低下・離職率上昇・業績悪化の連鎖が生じ、長期的損失が拡大します。

Q4:構造的に防ぐには何から手をつけるべき?

まず行うべきは、昇格・配置・育成のプロセスの再構築です。昇格基準の再定義を行い、適性診断・昇格前教育・配置後フォローを制度に組み込みましょう。

Q5:一度改善した後、再発を防ぐにはどうモニタリングすればいい?

“できない上司”問題の再発を防ぐには、定点観測と透明なフィードバック文化が欠かせません。

具体的には、年1回の360°評価やエンゲージメント調査に、「上司への信頼」「心理的安全」「育成機会」といった設問を組み込み、スコア推移をモニタリングします。また、結果を管理職全体にフィードバックし、“良い上司”の行動事例を共有・称賛する文化を定着させることが効果的です。再発防止とは“監視”ではなく、“対話と学習を継続する仕組み化”なのです。

参照・出典

Shue, K. (2018, republished 2022). Why Is My Boss Incompetent? Yale School of Management Insights.

https://insights.som.yale.edu/insights/why-is-my-boss-incompetent

Frontiers in Psychology (2023) Organizational culture and leadership behaviors: is manager’s psychological health the missing piece?

https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1237775/full

厚生労働省 (2023)「管理職の育成と人材確保に関する調査報告」

経済産業省 (2022)「人材版伊藤レポート2.0」

野村総合研究所 (2024)「ミドルマネジメントの現状と課題」

Chartered Management Institute (CMI)/YouGov 共同調査(2023)Taking Responsibility: Why UK plc needs better managers

Griffin R. W. et al. (2022) Overcoming Bad Leadership in Organizations. Oxford University Press

Google (2019) Re:Work Project Report

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) (2023) Poor managers are bad for workers’ mental health and performance, new CIPD research finds.

https://www.cipd.org/en/about/press-releases/poor-managers-impact/