自社のガバナンスを強化!|根拠のある役員選任と早期育成を叶える方法【役員研修・選任・育成ガイド】

役員の選任や育成は、企業の未来を大きく左右する重要課題です。

しかし多くのご担当者は、次のような悩みに直面しています。

「社内から推薦された人材が、本当に役員にふさわしいか判断が難しい」

「経営層や役員候補がスキルや知識を補う機会を、どのように提示すればよいか分からない」

「経営トップに“役員研修の必要性”を納得させる材料が欲しい」

こうした課題を解決する鍵となるのが、アセスメントによる適性の可視化と、体系的な研修・eラーニングによる知識・スキルの強化と、候補者層の早期育成です。

本記事では、

· 役員研修が求められる背景

· 役員の適性確認と、候補者の推薦や選出に使えるアセスメント

· 早期育成を可能にする外部研修とeラーニング

についてご紹介します。

貴社で活用いただける具体的なソリューションもご案内しています。

役員候補者の育成・選任プロセスを強化したいご担当者様は、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.役員候補者の選任における課題|社内推薦だけでは不十分な理由

- 2.役員が備えるべき資質|“ふさわしさ”と“根拠”を可視化する、グローバルレベルで信頼できる「アセスメント」の活用

- 2.1.役員が備えるべき知識と資質とは?

- 2.1.1.役員が備えるべき必須の知識

- 2.1.2.役員が備えるべきパーソナリティ・態度

- 2.2.「アセスメント」で役員としての“ふさわしさ”と“根拠”を可視化する

- 2.2.1.ホーガン・アセスメントの特徴

- 2.2.2.選任の根拠や説得材料として活用できる「アセスメント・レポート」

- 3.経営層・役員候補者の育成|候補者育成と既存役員の学び直しを両立させる

- 4.ガバナンス強化に直結する役員の選任と育成のプロセス ― 外部リソースを効果的に組み合わせ、活用する

- 5.【ご提案例】 企業規模×地域性のベストプラクティス

- 5.1.大企業(首都圏)の場合:ガバナンスの高度化を求められる上場企業向けご提案

- 5.2.中堅企業(地方)の場合:事業承継や次世代リーダー育成を見据えたご提案

- 5.3.中小企業(首都圏・IPO準備中)の場合:ガバナンス体制を早期整備するご提案

- 6.まとめ

役員候補者の選任における課題|社内推薦だけでは不十分な理由

多くの企業担当者が直面するのが「社内から選任・推薦された候補者が、本当に役員としてふさわしいか」という判断の難しさです。例えば以下のような難しさや課題があります。

経験や実績だけで判断してしまうリスク

優れた事業部門長であっても、取締役会で求められるのは全社戦略や長期的視点に基づく意思決定です。「現場をまとめる力」と「経営を監督する力」は性質が異なるため、実績だけで判断するとギャップが生じやすいのです。

推薦プロセスの透明性不足

「上司からの信頼が厚い」「社内での影響力が大きい」といった主観的な理由で推薦されると、選任の客観性が担保できません。株主やステークホルダーからの説明責任を果たすためにも、透明なプロセス設計が欠かせません。

選任根拠を示せないことによるリスク

「なぜこの人が自社の役員としてふさわしいのか」を明確に説明できないと、取締役会や指名委員会での信頼性や正統性が揺らぎます。特に上場企業やIPO準備企業では、投資家から選任プロセスの妥当性を問われるケースが増えています。

こうした課題を解決するために有効なのがアセスメントの導入です。

【ご参考】役員研修と教育に関する調査レポート

2015年6月1日に施行されたコーポレートガバナンス・コード(CGC)*1は、取締役・監査役のトレーニング提供と開示を会社に求めています(原則4-14)。

東京証券取引所による2021年の調査*2では、

- 議論の活性化

- 社外取締役・委員会による監督強化

などには成果が見られる一方、 - 中期経営計画やリスクマネジメントに関する“審議の質”の向上

- 株主等への説明可能性の向上

- 次期CEO等の育成促進・リスクテイク促進は成果実感が低いと記されています。

[東京証券取引所による2021年の調査より 一部抜粋]*2

取締役会等での「議論の活性化」、独立社外取締役や委員会による「監督強化」の成果・効果がみられる

一方、中期経営計画等の戦略、リスクテイク/マネジメントなどに関する「審議の質の向上」の成果・効果の割合は高くない

「株主等のステークホルダーへの説明可能性の向上」については、ほとんどのテーマで成果・効果を実感している割合が低い

次期CEOなど経営陣幹部の「育成促進」や「リスクテイクの促進」についても、成果・効果を実感している割合は低い

また、指名委員会・報酬委員会等による監督機能については

成果として「監督機能の強化」を挙げる企業が多い一方、「経営陣幹部や幹部候補の育成促進」や「経営陣幹部のリスクテイクの促進」にまで結び付けられている企業は少ない

経営幹部候補の「育成促進」や「リスクテイクの促進」の成果を実現している企業の大半は、独立社外取締役の関与を高めていることに加え、委員である独立社外取締役に対し、選任対象となる候補者に関する情報提供を充実させることや「経営陣幹部の選任や幹部社員の育成に関することも検討・審議」 しており、こうした取り組みを通じて委員会の機能向上を図っている。

といったアンケート結果も出ています。

役員が備えるべき資質|“ふさわしさ”と“根拠”を可視化する、グローバルレベルで信頼できる「アセスメント」の活用

役員候補者の推薦・選任において最大の課題は、「ふさわしさをどう客観的に判断するか」です。経験や実績は重要ですが、それだけでは十分ではありません。社内はもちろん、特に社外の株主や投資家からの納得を得るには、「誰を、なぜ選んだのか」をデータや根拠を持って示すことが不可欠です。

役員が備えるべき知識と資質とは?

当社の提携先である公益社団法人 会社役員育成機構(The Board Directore Training Institute of Japan:BDTI)は、「一人ひとりの役員力と健全な組織体制の強化を支援し日本経済の成長に寄与することを目的とする」を使命として2009年に設立された団体です。

設立者のニコラス・ベネシュ氏は、2013年から2014年にかけて自民党に対してコーポレートガバナンス・コードを提唱し、金融庁にも内容面で助言を行い、数多くの大手日本企業でも社外取締役を歴任されています。

こうした背景から、その高い知見を基に、会社役員育成機構では、役員が備えるべき知識と資質を以下のように定義しています。

役員が備えるべき必須の知識

- 会社法

- コーポレートガバナンス・コード

- 金融商品取引法

- 財務諸表分析

- ファイナンス

- 業界知識

役員が備えるべきパーソナリティ・態度

- 哲学・倫理観

- クリティカル・シンキング

- 慎重さ

- 言うべきことを言える

- アクセシブル

- 独立性、客観性

- 学習意欲(謙虚さ)

「アセスメント」で役員としての“ふさわしさ”と“根拠”を可視化する

このように、役員には、専門性や功績だけでは測り切れない人格的・行動的な要件も求められます。

そうした面での判断を客観的に、根拠を持って行うことは非常に難しいことです。

そこで、こうした「役員としてのふさわしさをどう客観的に判断するか」という課題を解決できるのが、アセスメントの活用です。

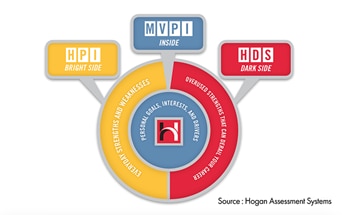

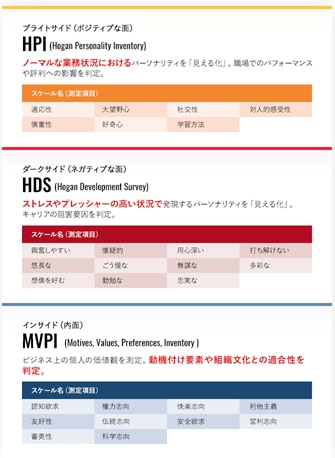

たとえば、当社がご提供する世界的に信頼されている、50年以上に及ぶデータ収集実績のあるパーソナリティ(性格特性)アセスメントツール 『ホーガン・アセスメント』 であれば、受診者の通常時の強み(HPI)、ストレス下のリスク行動(HDS)、価値観・動機(MVPI)の三位一体で、役員に求められる行動の再現性と潜在リスクを可視化することが可能です。

具体的には、以下のような資質を科学的に測定し、客観的データを根拠に意思決定者に対して推薦の妥当性を説明できるようになります。

- 判断力・戦略性: 複雑な状況で最適解を導く思考力

- リスク感度: リスクを正しく認識し、回避・対応できる力

- リーダーシップ特性: 影響力、対人スキル、チームワーク

- 潜在的な課題傾向: ストレス下で現れる弱点や偏り

加えて、ホーガン・アセスメントであれば、これまでに蓄積されてきた世界180ヵ国のデータを活用することにより、日本人とグローバル企業の経営人材/幹部社員等のデータと比較する、といったことも可能です。

ホーガン・アセスメントの特徴

- 50年以上の歴史を持ち、これまでに通算1000万人以上が受検

- フォーチュン500に名を連ねる企業の75%が採用

- グローバル企業の経営人材やマネジャー層と比較できるデータベース

- 日本語、英語、中国語など、180ヶ国50ヶ国語で提供(2024年2月現在)

選任の根拠や説得材料として活用できる「アセスメント・レポート」

たとえば、取締役候補を取締役会へ、あるいは指名委員会へ推薦する際、ホーガン・アセスメントのレポートを添付すれば、以下のように説得力が高まります。

- 「この候補者はガバナンスに必要なリスク感度が高い」

- 「意思決定において冷静な判断を下せる傾向が示されている」

- 「慎重に分析する気質ではあるが、ストレス下で過度に感情的になるリスクがある」

実は、役員に求められる資質とリーダーに求められる資質の違いや、役員としてふさわしくない資質も、過去のデータから解説することが可能です。

こうしたエビデンスがあることで、選任理由の透明性が高まり、社内外のステークホルダーへの説明を容易にし、スムーズな選任プロセスを実現できます。

つまり、『ホーガン・アセスメント』 を活用することで、以下のようなことが可能となります。

推薦や選任の透明性を高める

担当者が意思決定者に「客観的な根拠資料」を示せる

将来の役員候補者プール形成に活用できる

各モジュールの測定項目

当社は、HOGAN ASSESSMENTの代理店であるOptimal Consultants Japan K.K.のアライアンスパートナーとして、同社の日本におけるHOGAN ASSESSMENTの販売を支援しています。

以下のページからは、ホーガン・アセスメントで得られるレポートの各サンプルをダウンロードいただけます。

詳細等はどうぞお気軽にお問い合わせください。

インサイトレポート: https://www.cicombrains.com/download/r_01

HPI、HDS、MVPIの3つのモジュールから作成されるレポートです。各モジュールによって測定される項目が異なり、各項目に沿って自身の傾向や能力開発のポイントが示されます。それらについて認定コーチとディスカッションを行うことによって、内省を深め、より詳細な洞察を得るとともに、今後の能力開発の方向性について十分に認識することができるようになります。測定の結果は、サイコム・ブレインズの経験豊富な認定コーチによる約1時間のフィードバックセッション(対面またはオンライン)で、結果レポートとともに本人に伝えられます。

リーダーフォーカスレポート: https://www.cicombrains.com/download/r_02

HPIとMVPIの2モジュールの組み合わせにより構成された6つのリーダーシップのスタイルの強弱および行動特性を測定します。自身のリーダーシップスタイルを知ったうえで、より望ましい形で自己を変革させるヒントを与えます。測定の結果は、サイコム・ブレインズの経験豊富な認定コーチから、結果レポートとともに本人に伝えられます。なお、フィードバック方法は個別セッションも可能ですが、グループセッションをお勧めしています。詳細はお気軽にお問い合せください。

ハイ・ポテンシャル・タレント レポート: https://www.cicombrains.com/download/r_03

HPI、HDS、MVPIで構成された「リーダーとしての基本(信頼に足る人物か)」「リーダーとしての認知(影響力があるか)」「リーダーとしての有効性(チームのパフォーマンスを上げられるか)」という3つの側面から測定します。グローバルな経営幹部やマネジャークラスとの比較もあわせてレポートします。測定の結果は、サイコム・ブレインズの経験豊富な認定コーチから、結果レポートとともに本人に伝えられます。なお、フィードバック方法は個別セッションも可能ですが、グループセッションをお勧めしています。詳細はお気軽にお問い合せください。

ホーガン360レポート: https://www.cicombrains.com/download/r_04

対象者の顕在化している行動、態度、パフォーマンス等に対する周囲のフィードバックを集計することによって、対象者の強みや改善点を明確にします。対象者と評価者が「自己マネジメント」「対人マネジメント」「ビジネス遂行」「ビジネス主導」という4つの領域で評価することによって得られるレポートです。HPI、HDS、MVPIの測定結果との組み合わせにより、リーダーシップ開発のためのより包括的なフィードバックが可能となります

『ホーガン・アセスメント』の詳細はこちら: https://www.cicombrains.com/assessment/hogan_assessment.html

経営層・役員候補者の育成|候補者育成と既存役員の学び直しを両立させる

PwCによるコーポレートガバナンスに関するアンケート調査*3でも、経営層のガバナンス理解を実効に結び付ける方策の必要性が指摘されています。

[PwCによるコーポレートガバナンスに関するアンケート調査*3より 一部抜粋]

形式ばかりで実態が伴っていない経営者が多い。(中略)トップの公的な場でのガバナンスに関する発言と会社の開示が一致していない例もある

コーポレートガバナンスについて、研修やシンポジウム等に参加するのは主にCFOや監査役等、財務・管理担当など。本来コーポレートガバナンスを理解し、実践させるのはトップ経営者であり、経営層にいかにコーポレートガバナンスを浸透させるか、何らかの方策を講じる必要がある。

経営者および役員候補者の育成は「就任後」では遅く、候補者段階から計画的に知識と視点を養うことがガバナンス強化につながります。

早期育成と学び直しの重要性|eラーニングを起点に始める

経営幹部や役員候補者に必要な知識やスキルを「就任してから学ぶ」では遅すぎます。

企業を取り巻く環境は急速に変化しており、役員にはより広範で高度な知識が求められています。

しかし現実には、候補者となる幹部社員は多忙を極め、まとまった時間を確保するのが難しいのも事実です。

この「時間的制約」と「学ぶべき内容の広さ」の両方を解消する手段として有効なのが eラーニング です。

eラーニングであれば、自分のペースで、場所を選ばずに学べるだけでなく、反復学習による定着効果も期待できます。

多忙な役員候補者にとって、短時間で知識を体系的に整理できる点は大きな利点です。

特に以下の領域は、候補者段階から早期に学習を始めておくことで、就任後のスムーズな適応とガバナンスの実効性強化に直結します。

- コーポレートガバナンス: 形式ではなく実効性のある議論に参加するための基礎知識の習得と、実践力の強化が必要です

- 会社法・金融商品取引法: 法的リスクを正しく理解し、コンプライアンス違反を防ぐための基本知識の習得が必要です

- 財務・会計・ファイナンス: 経営指標を読み解き、投資判断や戦略立案に活かす力が必要です

- ESG・人的資本経営: 中長期的な企業価値向上と投資家対応に不可欠な視点を身につける必要があります

こうした学びを候補者段階から始めることは、取締役会全体の実効性を高め、企業のガバナンス基盤を持続的に強化することにつながります。

<ご参考> 役員教育のためのeラーニング 『BDTI取締役入門』

当社がBDTIとの提携によりご提供する eラーニング 『BDTI取締役入門』は、役員およびその候補者が必要とする基本知識を体系的に学ぶことができる講座で、以下の4つのコースで構成されています。

- 会社法

- 金融商品取引法

- コーポレートガバナンス(基礎編)

- コーポレートガバナンス(実践編)

この4コースを通じて網羅的に学ぶことによって、役員候補者は「最低限」ではなく、ガバナンスの本質まで理解し、取締役会での議論に積極的に貢献できるようになります。

詳細はこちら: https://bm.cicombrains.com/contents/bdti

次章では「アセスメント+eラーニング+研修をどう組み合わせれば良いか」について、役員育成プロセスの全体像を、当社がご提供できるサービスを通じて、ご紹介します。

ガバナンス強化に直結する役員の選任と育成のプロセス ― 外部リソースを効果的に組み合わせ、活用する

【選任】アセスメントで「誰を」育てるか、選任の軸を明確にする

まず出発点は、ホーガン・アセスメントによる性格特性の客観的な可視化です。

候補者のストレス下における判断や意思決定の傾向、潜在的に持っている特性や資質をデータで可視化することで、候補人材を明確にできます。

アセスメント活用のメリット:

- 選任の透明性を担保し、推薦プロセスに根拠を与えることができる

- 将来の役員候補者プールを戦略的に構築できる

本アセスメントの詳細やサンプルレポートはこちらからご確認いただけます。https://www.cicombrains.com/assessment/hogan_assessment.html

*当社は、HOGAN ASSESSMENTの代理店であるOptimal Consultants Japan K.K.のアライアンスパートナーとして、同社の日本におけるHOGAN ASSESSMENTの販売を支援しています。

【育成】eラーニングで「基礎知識」を早期に補う

次に必要なのは、候補者や現任役員の知識の底上げです。

eラーニング『BDTI取締役入門』(会社法・金融商品取引法・ガバナンス基礎・ガバナンス実践の4コース)を通じて、役員として不可欠な基本的知識を効率的に習得できます。

eラーニング活用のメリット:

- 受講者が、時間や場所の制約を超え、継続的に学べる

- 基礎知識を持った役員によって構成された、実効性のある取締会を形成できる

これにより、「就任してから慌てて学ぶ」という事態を防ぎ、任命直後から役割を果たせる人材を確保できます。

本eラーニングの詳細はこちらからご確認いただけます。

https://bm.cicombrains.com/contents/bdti

【実践力強化】公開講座で「意思決定力」「実行力」と「気づき」を養う

eラーニングで事前に基礎知識を学んでいれば、研修では短時間で、アウトプットを中心とした実践的なトレーニングを行うことができます。

BDTIの公開講座『役員力強化研修』 は、段階的に学べる構成となっており、役員に必要な意思決定力や戦略眼を養えます。

- 『ガバナンス塾(基礎)』 :ガバナンスの基礎とリスク管理を1日で集中的に学ぶ実践型講座

- 『ファイナンス塾(基礎)』 :財務に不慣れな経営層向け。CFO視点で財務三表・IR資料を読み解き、企業価値判断を学ぶ

- 『社外取塾(中級)』 :実務経験豊かな講師陣との対話を通じて、社外取締役としての姿勢・判断軸を習得。

- 『ケース・ロールプレイ(上級)』 :架空のケースをもとに取締役会の意思決定を体験し、リスク感度と判断力を磨く参加型研修。力を磨く

外部研修(公開講座)活用のメリット:

- 異業種・異背景の参加者と学ぶことで新たな視点を獲得できる

- 取締役会の議論の質を高め、組織に健全な緊張感をもたらす

以上のように、役員候補を増強していくためには、目的に応じて、以下を段階的に進め、

- アセスメントで候補者を見極める

- eラーニングで基礎知識を早期に習得させる

- 外部研修(公開講座)で実践的な意思決定力を鍛える

- 現場でのフィードバックとフォローアップで継続的に改善

この流れを定常プロセスとして組み込むことで、

- 推薦・選任の透明性

- 候補者育成の早期着手

- 就任後の即戦力化

- 取締役会の議論の高度化

を実現できます。

役員研修を「単発の学び」にとどめるのではなく、アセスメント+eラーニング+実践研修を有機的に組み合わせることで、「役員の選任と育成」および「候補者の増強」が可能です。

また、こうした「役員教育の体系化」の実現は、ガバナンス強化や投資家からの信頼獲得に直結し、結果として企業価値の持続的向上にも寄与します。

【ご提案例】 企業規模×地域性のベストプラクティス

役員研修の必要性や仕組み化の方向性は理解できても、「自社の状況に当てはめるとどうなるのか?」と悩む担当者の方も多いでしょう。

ここでは、企業規模(大企業・中堅企業・中小企業)と地域性(首都圏・地方) を掛け合わせ、もし導入するならどのような形が考えられるかを提案例としてご紹介します。

大企業(首都圏)の場合:ガバナンスの高度化を求められる上場企業向けご提案

- 背景に想定される課題

国際的な投資家や株主から、取締役会の実効性を高めるよう要請されるケース。

推薦や選任の根拠を外部に説明できる透明性が不足しがち。 - 提案できる解決策

まずアセスメントで候補者資質を可視化し、推薦の根拠をデータで提示。

続いてeラーニングで法務・財務知識を補強し、さらに 公開講座(ケース・ロールプレイなど) で実践的な意思決定力を養成。 - 期待される効果

取締役会の議論の質が高まり、投資家対応にも説得力を持たせることができる。

中堅企業(地方)の場合:事業承継や次世代リーダー育成を見据えたご提案

- 背景に想定される課題

オーナー経営から次の経営フェーズへと移行する段階では、後継候補の「社内評価」と「外部からの信頼」の両立が課題となりがち。 - 提案できる解決策

アセスメントで候補者のリーダーシップ・スタイルやパーソナリティを客観的に把握。

eラーニングで会社法やガバナンスの基礎を学ばせ、さらに公開講座で異業種人材と交流し、幅広い視点を得る。 - 期待される効果

推薦プロセスの透明性を担保し、外部取締役や監査役からの信頼獲得につながる。

中小企業(首都圏・IPO準備中)の場合:ガバナンス体制を早期整備するご提案

- 背景に想定される課題

IPO審査に向けてガバナンス体制を整備する必要がある一方、役員候補者の経験不足。 - 提案できる解決策

eラーニングを活用し短期間で基礎知識を習得。

アセスメントで適性や課題を明確化し、さらに 公開講座(ガバナンス塾・ファイナンス塾など)で実践力を磨く。 - 期待される効果

IPO審査における「教育・ガバナンス体制の整備」をスムーズに進められ、上場後も継続的に育成を続けられる。

このように、企業の規模や地域によって直面する課題は異なりますが、「アセスメント+eラーニング+実践研修」を組み合わせた仕組み化は、どのケースでも有効に機能することが期待できます。

まとめ

ここまで見てきたように、役員研修は単なる学習機会ではなく、

- 社会的要請に応える

- 投資家や市場からの信頼を守る

- 経営の質を高め、企業価値を持続的に向上させる

ために不可欠な取り組みです。

しかし現実には、

- 推薦・選任プロセスの客観性や透明性が不十分

- 就任後の教育では遅く、候補者段階からの早期育成が必要

- 忙しい役員・候補者に合わせた柔軟な学習機会が不足

といった課題が多くの企業で残されています。

こうした課題を解決するために、当社では以下のソリューションを提供しています。

- ホーガン・アセスメント

候補者のリーダーシップ・スタイルやパーソナリティを科学的に測定し、推薦や選任の透明性を高めます。

https://www.cicombrains.com/assessment/hogan_assessment.html

- BDTIeラーニング『取締役入門』

「会社法」「金融商品取引法」「コーポレートガバナンス(基礎編・実践編)」の4コースで構成。

忙しい役員や候補者も、時間や場所を選ばず体系的に知識を習得できます。

- BDTI公開講座『役員力強化研修』

公開講座形式で、各講座、それぞれ単体でのお申し込みが可能です。実際の取締役会に必要な意思決定力・戦略性を段階的に習得していくことができます。

- ガバナンス塾(基礎)

- ファイナンス塾(基礎)

- 社外取塾(中級)

- ケース・ロールプレイ(上級)

今、役員研修や候補者育成を検討されている、あるいは、選任の根拠の確保と即戦力化や、実効性ある取締役会を実現したいご担当者様にとって、本記事でご紹介した「役員力の強化」に関するサービスは、即効性あるソリューションとしてご活用いただけるものになります。

こうした役員の選任・育成に関する取り組みは、投資家との建設的対話の強化、サステナブルな成長戦略の礎、組織全体の健全な緊張感の醸成へとつながります。ぜひ一度、貴社に最適な育成プロセスの設計をご相談ください。

参考情報

*1: 株式会社東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」(2021年)

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005lnul.pdf

*2: 株式会社東京証券取引所「上場企業のコーポレートガバナンスの取組と効果に関する調査(2021年)」

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu00000604ri.pdf

*3: PWC「コーポレートガバナンスに関するアンケート調査」(2019年)

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2019/assets/pdf/corporate-governance-survey-ec2019mar.pdf

■本記事の監修者■