階層別研修とは?目的と効果を明確化し組織成長を実現する実践法

日本企業の人材育成を語る上で欠かせないのが「階層別研修」です。これは新しい仕組みではなく、むしろ従来の日本的雇用慣習──終身雇用や年功序列、メンバーシップ型雇用──に強くフィットしてきた育成手法です。特に大企業では、社員がキャリアの節目を迎えるたびに研修を受けることが当たり前の文化として根付いてきました。

一方で、近年は「人的資本経営」や「育成投資の可視化」といった流れを背景に、従来から実施されてきた階層別研修についても、その目的や効果を改めて明確にし、いかに組織成長につなげるかが問われています。本記事では「階層別研修とは何か」を整理した上で、目的や効果を体系的に明確化し、組織全体の成長につなげる実践法を解説します。

目次[非表示]

- 1.階層別研修とは?基本の考え方

- 1.1.日本的雇用との親和性

- 1.2.階層別研修と他の研修との違い

- 1.3.組織成長への効果

- 1.4.現代的な課題

- 2.階層別研修の目的

- 2.1.1. 人的資本経営・経営戦略との連動

- 2.2.2. 個人のキャリア成長支援

- 2.3.3. 組織の持続的成長促進

- 3.各階層ごとの研修目的と内容例

- 3.1.新入社員研修

- 3.2.若手社員研修

- 3.3.中堅社員研修

- 3.4.管理職研修

- 3.5.上級管理職・役員研修

- 4.階層別研修がもたらす効果と組織成長への波及

- 4.1.スキルと知識の標準化

- 4.2.エンゲージメントと定着率の向上

- 4.3.組織文化の醸成と一体感の強化

- 4.4.生産性と業績の向上

- 4.5.投資効果の可視化と社会的評価

- 5.成功する階層別研修の進め方

- 5.1.目的を明確化する

- 5.2.研修体系を設計する

- 5.3.実施の工夫

- 5.4.効果測定とフィードバック

- 5.5.フォローアップと継続学習

- 6.まとめ:慣習から戦略的人材投資へ

- 7.ビジネスマスターズのソリューション

- 8.関連お役立ち記事

階層別研修とは?基本の考え方

階層別研修とは、社員をキャリアの段階や役職ごとに区分し、その立場で必要となる知識・スキル・マインドを体系的に育成する仕組みです。たとえば、新入社員には社会人としての基本や仕事の進め方を、中堅社員にはリーダーシップや後輩指導を、管理職にはマネジメントや戦略思考を学ばせるといったように、役割の変化に応じた学びを提供し、組織全体を底上げする点に特徴があります。

日本的雇用との親和性

階層別研修が日本企業に根付いた背景には、日本的雇用慣習との親和性があります。終身雇用や年功序列を前提とする人材マネジメントでは、社員が長期的に会社に在籍し、役職が上がるにつれて自然と責任や役割が拡大していきます。そこで、キャリアの節目ごとに研修を行うことで、必要な能力を段階的に習得させる仕組みが機能してきました。大企業を中心に「新入社員研修」「中堅社員研修」「管理職研修」などが当然のように組み込まれているのは、その歴史的な流れを反映しています。

階層別研修と他の研修との違い

研修には「職能別研修」や「テーマ別研修」などさまざまな形があります。職能別研修は営業・製造・ITなどの専門スキルを深めることを目的とし、テーマ別研修はコンプライアンスやハラスメント防止、DXなど横断的な課題を扱います。それに対して階層別研修は、組織における「役割期待」にフォーカスして設計される点が大きな特徴です。つまり「あなたは今、どの立場でどの役割を果たすべきか」に応じて必要な学びを提供し、役割移行をスムーズにするのです。

組織成長への効果

階層別研修は、単に個人にスキルを身につけさせるだけではありません。効果的に設計・実施されることで、組織全体の成長を加速させる仕組みとなります。

例えば、

- スキルの標準化:同じ階層の社員が共通の知識・スキルを習得することで、業務の質を安定化できる

- エンゲージメント向上:会社が体系的に育成してくれるという安心感が、社員の働きがいにつながる

- 組織文化の醸成:研修を通じて企業理念やビジョンを共有することで、一体感を高める

- 成果への直結:新任管理職研修で学んだ評価面談スキルが、人材定着やチームパフォーマンス改善に結びつく

などのように、階層別研修は「個人の成長=組織の成長」という好循環を生み出すための重要な仕組みなのです。

現代的な課題

一方で、従来型の階層別研修には課題もあります。座学中心で「やりっぱなし」になりやすい、現場での実践とつながらない、研修効果が測定されていないといった問題です。人的資本経営が重視される現在では、研修の効果測定と現場実践の連動が不可欠となっています。これにより、階層別研修は単なる慣習ではなく、戦略的人材育成の手段として進化することが求められています。

階層別研修の目的

前章で述べた通り、 階層別研修は単なる慣習的な教育施策ではなく、社員のキャリア形成と組織の持続的成長を両立させる「戦略的人材投資」として再定義されつつあります。その目的は大きく次の3つに整理できます。

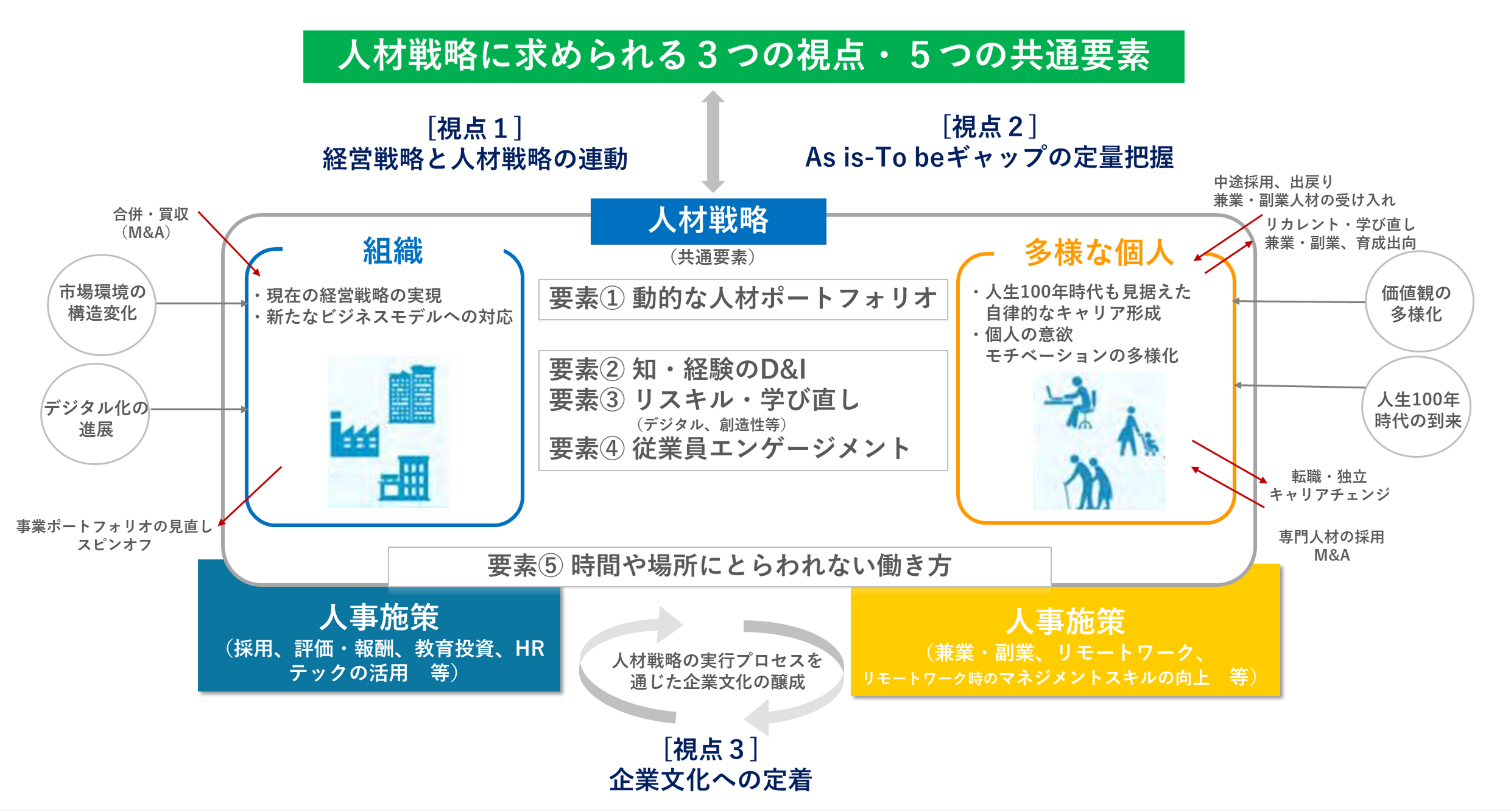

1. 人的資本経営・経営戦略との連動

経済産業省の「人材版伊藤レポート」(2020年、2022年改訂)に『企業が持続的な成長を遂げるためには、従業員の成長を戦略に組み込み、人的資本への投資を経営課題の中心に据える必要がある』とあるように、企業が持続的に成長するためには「人材をコストではなく資本として捉え、経営戦略と人材戦略を統合させる」ことが不可欠と指摘されています。特に「人材育成投資の戦略性」「スキル開発とキャリア支援の一体化」といった観点が強調されており、階層別研修はまさにこの考え方を具現化する施策の一つといえます。

▶図表1:人材版伊藤レポートが示す経営戦略と人材戦略の統合フレーム

※出典:人材版伊藤レポート/経済産業省:https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf

2. 個人のキャリア成長支援

階層別研修の目的のひとつは、社員のキャリア移行を円滑にすることです。新入社員が社会人基礎力を身につけ、中堅社員がチームをリードし、管理職が人材育成と組織マネジメントを担う──こうした段階的成長を支えることで、社員は自らの成長を実感できます。

この階層別研修の仕組みがあることで、社員は「次に求められる役割」を明確に理解し、安心してステップアップできます。キャリアの節目ごとに適切な学びを得ることは、自信や挑戦意欲を高め、結果として組織全体の活力にもつながります。階層別研修は、単なる教育プログラムではなく、社員の未来を後押しするキャリア支援の基盤といえるのです。

3. 組織の持続的成長促進

個人の成長が組織全体の成長に波及することも、階層別研修の重要な目的です。社員が階層ごとに共通のスキルや価値観を習得することで、以下のような効果が期待できます。

- スキルの標準化:業務品質の安定化

- 組織文化の醸成:理念やビジョンの浸透

- エンゲージメント向上:社員の働きがい・定着率改善

内閣官房「人的資本可視化指針」(2022年)でも、人的資本情報の開示項目のひとつとして「人材育成・研修への取り組み」が明記されています。つまり、階層別研修の設計・実施・成果は、組織の成長力を社会に示す客観的な指標ともなるのです。

このように、階層別研修の目的は

- 経営戦略との連動

- 個人のキャリア成長支援

- 組織の持続的成長促進

の3点に集約されます。

人的資本経営が重視される現在、階層別研修はもはや「教育施策」にとどまらず、企業価値を高めるための経営戦略そのものへと進化しているのです。

各階層ごとの研修目的と内容例

階層別研修は、社員がキャリアの節目ごとに新たな役割を担うタイミングで、その役割に必要なスキルやマインドを習得させることを目的としています。ここでは、新入社員から経営層に至るまで、各階層で求められる能力と研修目的を整理します。

新入社員研修

新入社員研修は、多くの企業で制度化されている基本的な施策です。社会人としての基礎を固め、組織文化に早く馴染めるように支援することで、安心して業務に取り組める土台をつくります。とりわけ大企業では標準的に導入されており、社員が社会人としての第一歩を踏み出すための「立ち上がり支援」として不可欠な位置づけを担っています。

目的:社会人基礎力の習得、組織文化への適応、早期戦力化

- ビジネスマナー、報連相、タイムマネジメント

- 自己理解とキャリア意識の形成

- 組織のビジョン・価値観の共有

若手社員研修

経済産業省が提唱する「社会人基礎力」では、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」が強調されています。若手研修では、この社会人基礎力を土台に、より高次の問題解決力や自律的行動が期待されます。

目的:主体性の発揮、課題解決力の向上、組織の活力強化

- ロジカルシンキング、コミュニケーションスキル

- 小規模プロジェクトの推進力

- 他部門との協働スキル

中堅社員研修

中堅社員は、現場の第一線を支えると同時に、次世代リーダーとしての役割も期待される重要なポジションです。しかし実際には、この層に対する育成投資は新入社員や管理職と比べて十分とはいえないケースも少なくありません。そのため、中堅層をどう育成し、組織全体の力に変えていくかが、企業の持続的成長を左右する大きな課題となっています。

目的:リーダーシップの発揮、後輩育成、業務改善力の強化

- OJT指導、メンタリングスキル

- プロセス改善や生産性向上の手法

- チーム目標達成への主体的貢献

管理職研修

内閣官房「人的資本可視化指針」においては、人的資本情報の開示項目の一例として 研修・育成に関する取組み(例えば研修費用、リーダーシップ開発など) が挙げられています。管理職研修は単なるスキル強化を超え、こうした開示課題と結びつく領域とも言えるでしょう。

目的:マネジメント力の強化、人材育成、組織目標の達成

- 部下の評価・育成、1on1ミーティングスキル

- 部門戦略立案と遂行力

- ダイバーシティ&インクルージョン、ハラスメント防止

上級管理職・役員研修

経済産業省の「人材版伊藤レポート2.0」(2022年)では、経営層が人的資本を経営課題として統合的に扱うことの必要性が強調されています。とりわけ、経営戦略と人材戦略を一体化し、投資と成果を可視化するフレームワークが提示されており、経営陣が人的資本を戦略の中心に据えることが求められています。

これを踏まえれば、役員層の研修は単に知識を学ぶ場ではなく、「経営戦略に人材戦略をどう組み込むか」を議論し実践するリーダーシップ研修として位置づけることが重要です。人的資本経営が重視されるいま、役員研修は企業の説明責任や社会的評価にも直結する領域となりつつあります。

目的:経営戦略の立案、ガバナンス強化、持続的成長の実現

- 経営戦略・財務戦略の理解

- リスクマネジメント、コンプライアンス

- サステナビリティ経営、人的資本経営の推進

以上のように、階層別研修は

- 新入社員には「立ち上がり」

- 若手には「主体性」

- 中堅には「リーダーシップと改善力」

- 管理職には「マネジメント」

- 経営層には「戦略とガバナンス」

というように、それぞれのキャリア段階における成長課題を解決するための仕組みといえます。官公庁の調査やレポートを参照することで、従来の慣習としての研修から「戦略的人材育成」へと進化させる必要性が、より明確に見えてきます。

階層別研修がもたらす効果と組織成長への波及

社員の能力開発にとどまらず、組織全体の持続的な成長に直結する仕組みでもある階層別研修は、研修の具体的な効果の視点で整理し、それがどのように組織成長へ波及するのかを解説します。

スキルと知識の標準化

階層別研修の基本的な効果は、同じ階層にある社員が共通の知識やスキルを習得することにあります。これにより業務遂行の基盤が統一され、一定水準以上の成果を安定的に出せるようになります。

厚生労働省「能力開発基本調査」でも、多くの企業が教育訓練やOJTに取り組んでいることが示されており、こうした研修が人材育成やスキル向上に資することは明らかです。階層別研修もその一環として、組織全体の品質維持やリスク低減に直結する投資領域といえるでしょう。

エンゲージメントと定着率の向上

研修を通じて「会社が自分の成長を支援してくれている」と感じられることは、社員の働きがいを高め、エンゲージメント向上に直結します。結果として離職率の低下や人材の定着にもつながり、組織の安定性を強化する効果が期待できます。

つまり階層別研修は、単なるスキル習得の場ではなく、人材定着や社員のモチベーションと組織への信頼感を高める仕組みとしても重要な役割を担っているのです。

組織文化の醸成と一体感の強化

階層別研修では、単にスキルを学ぶだけでなく、企業理念やビジョン、行動規範を共有する機会も多く設けられます。これにより、社員が共通の価値観を持ち、一体感のある組織文化形成を推進できます。

内閣官房「人的資本可視化指針」(2022年)でも、開示すべき項目として「従業員エンゲージメント」「企業文化の浸透度」が示されており、文化や価値観の共有が組織成長の基盤であることが公式に認められています。

▶図表2:「人的資本可視化指針における開示項目例(エンゲージメント・文化関連)」

分野 | 開示項目例 |

|---|---|

従業員エンゲージメント | エンゲージメント調査スコア、従業員満足度調査、働きがいに関する指標 |

定着・流動性 | 離職率、勤続年数、定着率(新入社員定着率など) |

組織文化・価値観 | 企業理念やビジョンの浸透度、社内コミュニケーション施策、従業員意識調査結果 |

人材育成との関連 | 研修参加率、研修時間、学習機会の提供、キャリア開発支援の有無 |

※出典:人的資本可視化指針/内閣官房:https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf

生産性と業績の向上

研修で得た知識やスキルが現場で活かされることで、業務効率や生産性が向上し、最終的には企業の業績改善につながります。特に管理職研修で強調される「人材育成スキル」や「マネジメント力」は、チームのパフォーマンスを大きく左右します。

経済産業省「未来人材ビジョン」(2022年)では、リスキリングや継続学習を通じた人材育成が「生産性向上と経済成長のカギ」とされています。企業が階層別研修を戦略的に実施することは、組織だけでなく社会全体の成長にも波及効果をもたらすのです。

▶図表3:「未来人材ビジョン」に見る人材育成と生産性向上の関係

レイヤー | 内容 |

|---|---|

能力/スキル強化 | リスキリング、継続学習、デジタルスキル強化など |

生産性向上 | 能力が現場で発揮され、生産性が改善される |

経済成長・社会波及 | 業績向上 → 産業力向上 → 社会全体の成長に寄与 |

※出典:未来人材ビジョン/経済産業省:https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf

投資効果の可視化と社会的評価

近年は、研修を単なる社内施策にとどめず、投資効果を社会に示すことが求められています。内閣官房「人的資本可視化指針」では、企業が研修や人材育成に関して「研修時間」「研修費用」「研修参加率」などを定性的・定量的に開示することが例示されています。

これにより、研修が企業価値にどのように貢献しているのかがステークホルダーに伝わり、投資家や社会からの信頼を高める効果も期待できます。階層別研修は、組織内部だけでなく外部への「説明責任」を果たす役割も担うようになっているのです。

▶図表4:人的資本情報の開示例(学習・研修関連項目)

カテゴリ | 開示例 |

|---|---|

学習機会 | 研修時間、研修費用、研修参加率 |

リーダー育成 | 管理職候補者向けプログラム、リーダーシップ開発 |

キャリア支援 | 自己啓発支援、社内公募制度、キャリア相談窓口 |

※出典:人的資本可視化指針/内閣官房:https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf

まとめると、階層別研修の効果は

- スキルの標準化

- エンゲージメント向上と定着率改善

- 組織文化の醸成

- 生産性と業績の向上

- 投資効果の可視化と社会的評価

の5点に整理できます。これらはいずれも、個人の成長を組織の持続的成長に結びつける重要なメカニズムです。公的資料や官公庁資料を参照すれば、階層別研修が「慣習的な制度」から「戦略的人材投資」へと進化していることが明らかになります。

成功する階層別研修の進め方

階層別研修は、日本企業では長らく慣習的に行われてきました。しかし近年は「人的資本経営」の観点から、単なる教育施策ではなく 戦略的人材投資 として再設計することが求められています。以下で、階層別研修を成功に導くための具体的なステップを整理します。

目的を明確化する

まず重要なのは、研修の目的を明確にすることです。単に「毎年やっているから」という惰性ではなく、経営戦略・人材戦略と研修目的を結び付ける必要があります。

経済産業省「人材版伊藤レポート2.0」(2022年)では、「経営戦略と人材戦略の統合」を人的資本経営の柱としています。つまり、経営の方向性を踏まえた研修設計が不可欠です。※参照 2.階層別県有の目的

【戦略に結び付けたスキル強化例】

- 新規事業拡大を掲げる企業 → 若手・中堅層には企画力や課題解決力を重視

- グローバル展開を強化する企業 → 管理職・経営層には異文化マネジメントや英語力を重点育成

研修体系を設計する

目的を明確化したら、全体像を設計します。新入社員から役員まで一貫性を持たせることで、組織全体の底上げが可能となります。

研修体系を整備することは、学びの場を単発で終わらせず、継続的な成長につなげるために欠かせません。一般的に、体系的な研修制度を整備している企業ほど、効果を実感しやすいといわれています。体系設計のポイントは以下の通りです。

- 各階層ごとに役割期待を明確化

- 必要スキルをコンピテンシーマップに落とし込む

- OJT(職場内訓練)、OFF-JT(集合研修)、自己啓発をバランスよく配置

実施の工夫

研修の実施では「学びを現場でどう活かすか」が最大のポイントです。座学中心の知識伝達に終始すると「やりっぱなし」になりがちですので、次のような工夫が効果的です。

- ケーススタディやグループ討議で実務に近い形で学ぶ

- eラーニングや動画学習を組み合わせ、柔軟な受講環境を整える

- 1on1やOJTと連動させ、現場での実践を促す

経済産業省「未来人材ビジョン」(2022年)でも、リスキリング・デジタル学習の推進が提唱されています。デジタルを活用した研修設計は、現代の必須要件といえるでしょう。

▶図表5:研修実施方法の比較(集合研修/オンライン/ハイブリッド)

研修方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

集合研修 | 双方向性・一体感、集中しやすい | 移動・会場コスト、日程調整が必要 |

オンライン研修 | 時間・場所の柔軟性、低コスト | 受講者の集中度低下、双方向性が弱い |

ハイブリッド研修 | 柔軟性と一体感の両立 | 設計や運営の複雑化・コスト増になる可能性あり |

効果測定とフィードバック

人的資本経営の文脈では「投資対効果(ROI)の可視化」が欠かせません。内閣官房「人的資本可視化指針」(2022年)でも、研修効果を定性的・定量的に開示することが推奨されています。

【効果測定の例】

- 定量指標:受講率、修了率、スキルテスト結果、離職率低下

- 定性指標:受講者アンケート、上司による行動変化評価

- 事業成果との関連:売上・利益改善、業務効率化の実績

測定結果をもとに改善を繰り返すことで、研修は進化し続ける仕組みとなります。

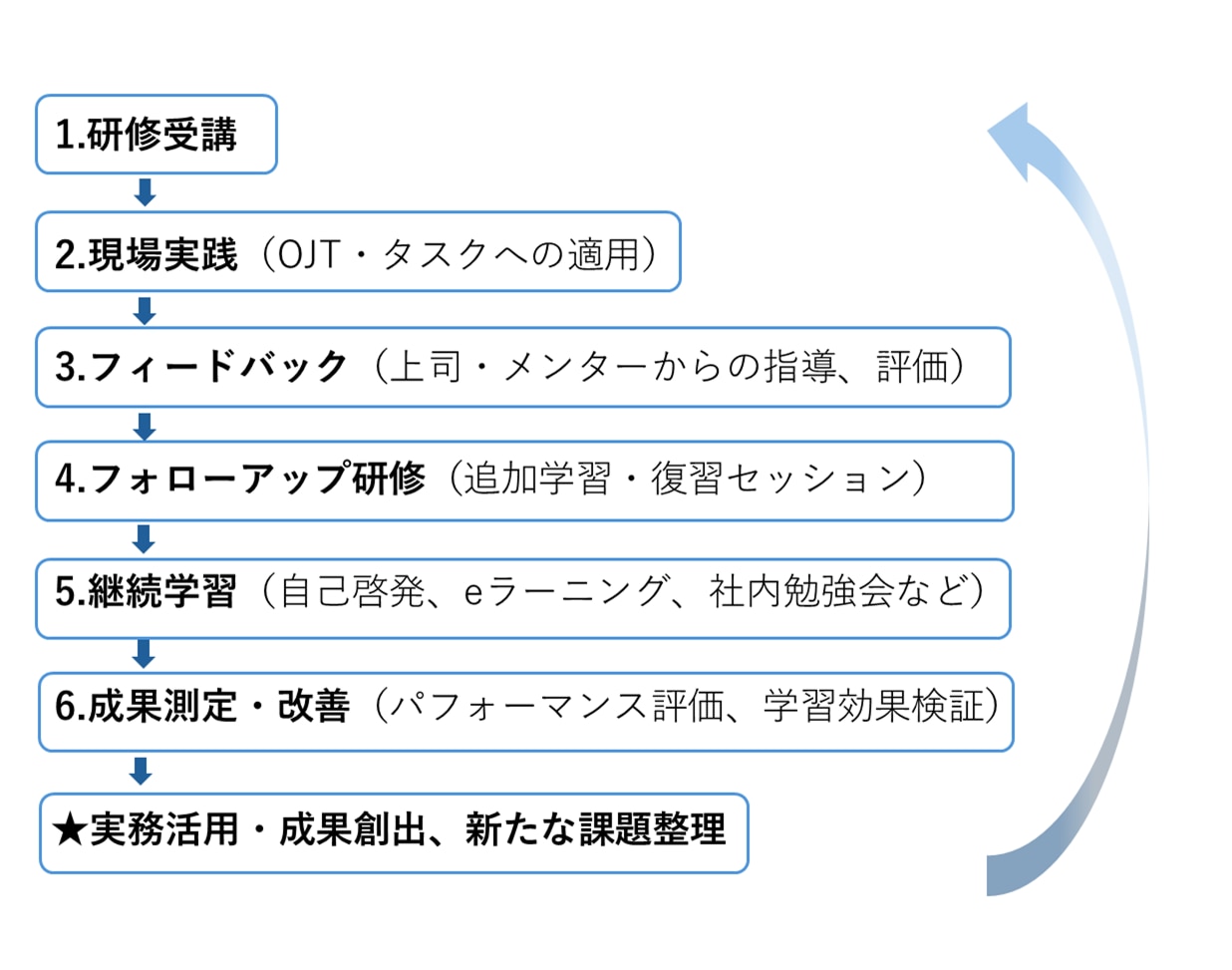

フォローアップと継続学習

研修は実施して終わりではなく、その後のフォローが成否を分けます。研修後に上司が1on1で学びを振り返る、社内SNSやナレッジ共有ツールで実践事例を共有する、といった仕組みが効果的です。

さらに、近年は「リカレント教育」「リスキリング」の考え方が広がっています。文部科学省や経産省の資料でも、社会人が継続的に学ぶ仕組みの必要性が強調されており、研修も一度きりではなく 学びの循環を意図的に作ることが重要です。

▶図表6:研修効果測定のフレーム(定量・定性・成果指標)

以上のように、成功する階層別研修の進め方は

- 目的を明確化する

- 研修体系を設計する

- 実施を工夫する

- 効果測定と改善を行う

- フォローアップと継続学習を仕組み化する

という5ステップに整理できます。これらを実践することで、階層別研修は「慣習的な制度」から「組織成長を加速させる戦略的人材育成施策」へと進化させることができるでしょう。

まとめ:慣習から戦略的人材投資へ

本記事では、「階層別研修とは?」という基本的な定義から、その目的、効果、さらに成功に導くための進め方までを体系的に整理しました。

そもそも階層別研修は、日本的雇用慣習の中で長く大企業を中心に実施されてきた仕組みです。社員がキャリアの節目を迎えるごとに必要な知識やスキルを習得し、次の役割にスムーズに移行できるように支援する─これは社員一人ひとりにとっての安心材料であると同時に、組織全体の成長を支える基盤でもあります。

近年は「人的資本経営」という考え方が浸透し、企業が人材を単なるコストではなく「未来を創る資本」として扱うことが求められています。その中で階層別研修は、従来の慣習的な教育施策から「戦略的人材投資」へと再定義されつつあります。経済産業省の「人材版伊藤レポート」、内閣官房の「人的資本可視化指針」、厚生労働省の「能力開発基本調査」など、政府資料でも人材育成と研修の重要性は繰り返し強調されています。

本記事で見てきた通り、階層別研修には以下のような意義があります。

- 個人のキャリア成長を支援する

- 組織全体のスキルを標準化し、底上げする

- 組織文化や価値観を浸透させ、一体感を高める

- 業務効率や生産性を高め、業績向上に寄与する

- 投資効果を可視化し、社会的な信頼を高める

これらはすべて、企業が持続的に成長し、変化の激しい環境を生き抜くために欠かせない要素です。

では、皆さまの組織ではどうでしょうか。階層別研修の目的は明確化されていますか? その効果は測定できていますか? 単なる年中行事として実施しているだけでは、人的資本経営の観点から十分とはいえません。

これからの階層別研修は、「やること自体」が目的ではなく、「個人と組織の成長をいかに結びつけるか」が最大のテーマとなります。目的を明確に設定し、体系的に設計し、効果を測定して改善を繰り返す─その一連のプロセスこそが、組織の競争力を高め、持続的な成長を加速させる秘訣です。

最後に改めて強調したいのは、階層別研修は過去からの慣習ではなく、未来への投資であるという視点です。本記事をきっかけに、自社の研修体系を点検し、人的資本を戦略的に育成する仕組みへと進化させる第一歩を踏み出していただければ幸いです。

ビジネスマスターズのソリューション

階層別研修を戦略的に設計・実施するには、各階層ごとに必要なスキルやコンピテンシーを明確化し、現場で活かせる形で学びを提供することが欠かせません。サイコム・ブレインズのデジタルラーニングサービス「ビジネスマスターズ」が提供するコースウエアは、役員から新入社員・内定者まで9階層に対応し、課題・職能・テーマ別のラインナップを備えています。動画・ワーク・テキスト・理解度テストを組み合わせた“1・1・1コンセプト”により、学びをスピーディに実践へとつなげ、組織成長を加速させます。