ロジカルシンキングとは?~AI時代でも必要な理由【整理資料あり】

本記事は、ロジカルシンキング(論理的思考)を「簡単に知りたい」「基礎から学びたい」と考えているビジネスパーソン、日常生活で論理的に考える力を身につけたい方向けに、ロジカルシンキングの基本概念やメリット、鍛え方、具体的なフレームワークや実践例まで、初心者でも理解しやすいように丁寧に解説します。 この記事を読むことで、論理的思考の基礎から応用までを体系的に学び、実生活や仕事に役立てるヒントを得ることができます。

目次[非表示]

- 1.ロジカルシンキングとは?

- 1.1.Logical Thinkingはグローバル共通スキル

- 1.2.「なぜ?」「だから何?」の視点が論理を作る

- 1.3.情報過多の時代にこそ求められる「思考の整流装置」

- 1.4.ロジカルシンキングは“考える筋トレ”である

- 2.ロジカルシンキングの3つのフレームワーク と構造

- 3.演繹法・帰納法・Why So? / So What? の活用法

- 3.1.演繹法(Deduction):原則から個別を導く

- 3.2.帰納法(Induction):事例から共通性を導く

- 3.3. So What? / Why So? との組み合わせで論理を深める

- 3.4.問いと型をセットにして、論理を自在に扱う

- 4.ロジカルシンキングのメリットとビジネスでの応用

- 4.1.説得力のある説明ができる

- 4.2.提案力が強化される

- 4.3.意思決定の精度が上がる

- 4.4.社内外との信頼関係が構築される

- 4.5.データに基づくコミュニケーションが可能になる

- 4.6.成果と信頼を引き寄せる論理的思考

- 5.ロジカルシンキングを実践するときの注意点

- 6.ロジカルシンキングを鍛える施策

- 7.まとめ: 論理的に考え、論理的に動く力を未来へつなぐ

- 8.ビジネスマスターズのソリューション【ロジカルシンキング(論理的思考)】

ロジカルシンキングとは?

──筋道立てて考える力が、仕事の成果を変える

「何が言いたいのかわからない」「結局、どうしたいのかが伝わってこない」――社会人1年目の会議や上司とのやり取りの中で、そんなフィードバックを受けた経験のある方も少なくないでしょう。

その背景にあるのが、「思考の構造化」、すなわちロジカルシンキング(論理的思考)の不足です。

ロジカルシンキングとは、物事を筋道立てて矛盾なく考え、根拠をもって結論を導くための思考方法です。感情や思いつきに左右されず、「なぜそうなのか(Why So?)」「だからどうすべきか(So What?)」という問いを繰り返すことで、納得感のある説明や判断を行う力が養われます。

これは単なるビジネススキルではありません。企画提案や業務改善といった具体的なアウトプットはもちろん、日々の会話や意思決定にも直結する、考える力の土台なのです。

Logical Thinkingはグローバル共通スキル

英語では「Logical Thinking」と表現され、世界中の教育現場やビジネスシーンで重視されています。欧米企業では、「ロジカルでない=話が通じない」とみなされることもあるほどです。

プレゼンテーションや会議の場では、「結論から述べる(Bottom Line First)」文化が浸透しており、論理的に整理された主張であることが前提です。したがって、ロジカルシンキングは、グローバルビジネスに不可欠なスキルとも言えるでしょう。

「なぜ?」「だから何?」の視点が論理を作る

ロジカルシンキングは、特別な能力ではなく、問いかけの習慣で磨かれるスキルです。なかでも重要なのが以下の2つの問いです。

・Why So?(なぜそう考えるのか?)

→ 結論の根拠を問い、思考を深める

・So What?(だから何が言いたいのか?)

→ 根拠から結論へのつながりを明確にする

▶図表1:Why So?/So What? 型思考フロー

ステップ | 目的 | 例文 |

|---|---|---|

結論(So What?) | 何が言いたいのか、 明確にする | この企画は実行すべきです。 |

根拠(Why So?) | なぜそう考えるのか、 説明する | 売上向上に加え、顧客満足度向上が 期待されるからです。 |

補足・具体例 | 理解と納得を促進する | 顧客アンケートは8割が再利用意向を 示しています。 |

情報過多の時代にこそ求められる「思考の整流装置」

経済産業省の「未来人材ビジョン※」でも、今後の人材に求められる力として「課題の構造化」「論点の整理」「仮説思考力」など、ロジカルシンキングに直結する要素が数多く挙げられています。

▶引用:未来人材ビジョン(経済産業省, 2021)

「課題発見・設定力、仮説思考力、構造化・抽象化力といった“思考技術”は、あらゆる職種・業務に共通して求められる基本能力である。」

※出典:未来人材ビジョン/経済産業省:https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf

ロジカルシンキングは“考える筋トレ”である

ここで強調したいのは、ロジカルシンキングは「才能」ではなく「習慣」であるということです。

日々の会話で結論から話す、資料では構造的に説明する、ニュースを分析して主張と根拠を切り分ける――こうした地道な反復トレーニングによって、論理的思考力は必ず鍛えられます。

ロジカルシンキングの3つのフレームワーク と構造

ロジカルシンキングの基礎を理解したら、次に必要なのは「実際に使える道具=フレームワーク」です。思考を整理し、説明力を高めるための枠組みを持つことで、論理性が格段に高まります。

ここでは、代表的な3つのフレームワークを紹介します。

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)

「漏れなく、ダブりなく」情報や要素を分類する思考法です。

- 「Mutually Exclusive(相互に重複しない)」:各項目が被らないこと

- 「Collectively Exhaustive(全体を網羅する)」:抜けがないこと

【ビジネスでの活用例】

商品の分類、顧客層のセグメント、原因分析など

▶図表2:MECEによる原因分類例(売上不振の要因)

売上不振の要因 | カテゴリ(MECE) |

顧客数の減少 | 市場要因 |

単価の低下 | 価格戦略 |

販売員の提案力不足 | 人的要因 |

商品ラインナップの魅力不足 | 商品要因 |

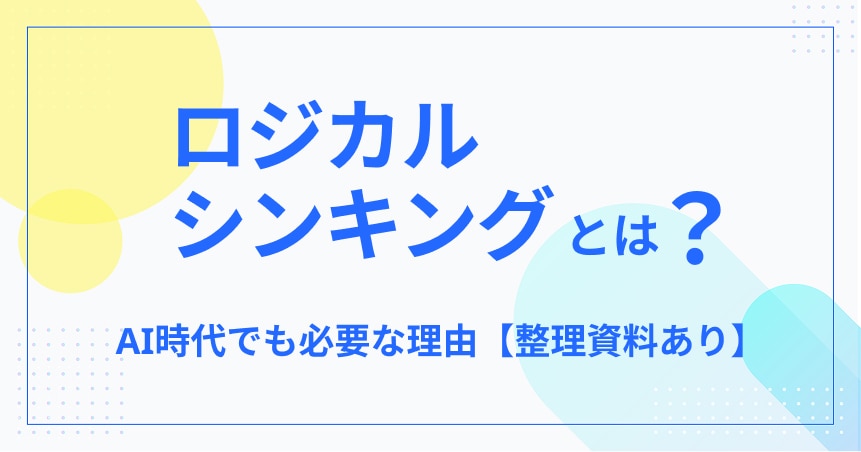

ロジックツリー(Logic Tree)

あるテーマや問題に対し、階層的に要素を分解・整理するツールです。MECEと併用することで、思考の抜け漏れを防ぐことができます。

【ビジネスでの活用場面】

問題解決、要因分析、施策検討など

▶図表3:ロジックツリーの例(課題:売上が伸びない)

三角ロジック/PREP法

PREP法(Point→Reason→Example→Point)は、説得的な話の構造として知られています。

- Point(結論):「この施策は実施すべきです」

- Reason(理由):「なぜなら売上が10%向上する見込みがあるからです」

- Example(具体例):「実際、同様の施策でA社は売上を15%伸ばしました」

- Point(再主張):「したがって、我々も今すぐ実行すべきです」

▶図表4:PREP法の構造

項目 | 内容 |

Point | 主張(何を言いたいか) |

Reason | 理由(なぜそう言えるのか) |

Example | 具体例(それを裏付ける事実) |

Point | 再主張(だからどうすべきか) |

演繹法・帰納法・Why So? / So What? の活用法

ロジカルシンキングを支える“頭の使い方”には型があります。その代表的な2つが「演繹法(Deduction)」と「帰納法(Induction)」です。

ここでは、両者の違いや使いどころ、さらには前章で触れた「Why So? / So What?」との関係性について、わかりやすく解説していきます。

演繹法(Deduction):原則から個別を導く

演繹法とは、「一般的な原則・ルール」からスタートし、それをもとに個別の結論を導き出す論理構造です。例えば「Aである。AならばBである。よってBである。」という三段論法が典型です。

【ビジネスでの例】

- 原則:成果を上げるには準備が不可欠である。

- 事実:Aさんは十分に準備した。

- 結論:だからAさんは成果を上げられるだろう。

▶ 図表5:演繹法の構造

項目 | 内容例 |

|---|---|

一般論 | 成果には準備が必要 |

具体事実 | Aさんは入念に準備している |

結論 | Aさんは成果を上げられるだろう |

強み:前提が正しければ、必ず正しい結論が導かれる。

注意点:前提が間違っていれば、結論も誤る(≒論理の落とし穴)。

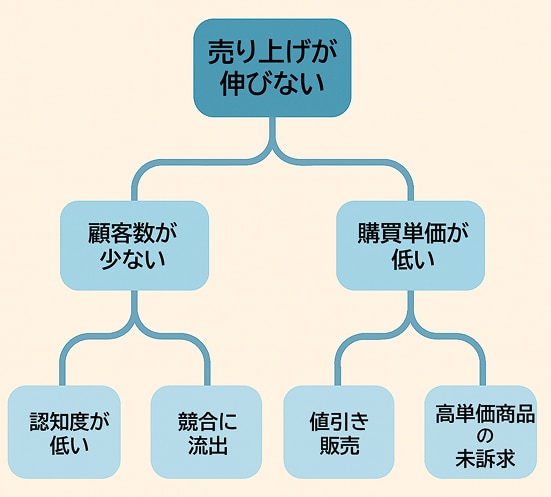

帰納法(Induction):事例から共通性を導く

帰納法は、個別の事例や現場の観察結果から共通するパターンを見出し、そこから一般化された結論を導き出す思考法です。実践の中から知見を積み上げ、現実的な仮説をつくるプロセスにおいて非常に有効です。

【ビジネスでの例】

●社員のエンゲージメントが高い部門では、上司が定期的な1on1面談を実施している(D社/E社/F社)

- D社マーケティング部では、週1回の1on1を実施しており、離職率が業界平均よりも低い。

- E社開発部では、月2回の面談を実施して以降、チーム満足度スコアが20ポイント上昇。

- F社営業部でも、四半期ごとのキャリア面談を制度化し、自己肯定感向上に寄与しているという社内調査結果が出ている。

▶図表6:帰納法の構造図

強み: 現場の知見から柔軟に仮説を立てられる。現実に即した施策立案に向く。

注意点: 観察対象が限られると偏りやすく、他部門や他社に必ずしも当てはまるとは限らない。

So What? / Why So? との組み合わせで論理を深める

演繹法・帰納法を効果的に使いこなすためには、「問いかけ」を組み合わせることがカギとなります。

▶図表7:ロジカルシンキングと問いの組み合わせ

思考技法 | 活用シーン | 補助となる問い |

演繹法 | 方針決定、結論の正当化 | Why So?(理由確認) |

帰納法 | 意思決定、メッセージ構築 | So What?(結論導出) |

So What? | 意思決定、メッセージ構築 | つまりどうする? |

Why So? | 論点整理、質問への対応 | なぜそう考える? |

【ビジネスでの例】

・上司への報告:

「〇〇というトラブルがありました(結論)。なぜなら……(根拠)。だから、今後は□□が必要です(提案)。」

・営業提案:

「事例A・B・Cに共通して効果がありました(帰納法)。したがって、貴社でも導入すべきです(So What?)。」

・チームMTG:

「目標達成の鍵は“業務集中度”です(演繹法)。なぜなら、過去の成功チームはすべて集中時間を確保していたからです(Why So?)。」

問いと型をセットにして、論理を自在に扱う

論理的思考力とは、「正しい問いかけ」と「適切な思考法」を組み合わせて使いこなす力です。演繹法と帰納法、そして Why So?/So What? の視点を併用することで、「考え方がわかりやすい人」から「考え方そのものに説得力がある人」へと成長していけます。

では、こうした論理思考がビジネスの現場で、どのように活用され、どのような成果に結びつくのか、その具体例を詳しく見ていきましょう。

ロジカルシンキングのメリットとビジネスでの応用

「成果を生む人は、考える力に投資している、優秀な人ほど話がわかりやすい」

そう感じたことはありませんか?それは、彼らがロジカルシンキング(論理的思考)を土台にして、話す・考える・決めることを習慣にしているからです。

ここでは、ロジカルシンキングが実際のビジネス現場でどのように成果につながるのか、そのメリットと具体的な活用シーンを紹介します。

説得力のある説明ができる

若手社員が最初に直面する壁の一つに「説明が伝わらない」という課題があります。意見が正しいかどうか以前に、筋道が立っていないと、相手は納得できません。ロジカルシンキングを習得すれば、

- 結論 → 理由 → 具体例 → 再主張(PREP構造)

- 根拠 → 主張 → 意味合い(Why So? / So What?)

といった構造を使って、簡潔で明確に伝える力が身につきます。

【ビジネスでの活用場面】

- 上司への報告:簡潔に事実と判断を伝える

- 顧客への提案:根拠に基づいて納得感ある説明ができる

- 会議での発言:論点を絞った発言で信頼を得る

提案力が強化される

論理的思考力は、アイデアを「説得可能な形」に昇華するために不可欠です。「この提案は○○の理由から、AではなくBが最適です」と構造立てて話すことで、相手に「それなら納得できる」と思わせる力が生まれます。

また、問題解決型提案(ソリューション営業)では、ロジックツリーやMECEを使って顧客課題を明確化し、対応策を筋道立てて導く力が評価されます。

▶図表8:提案型ビジネスにおける論理思考の活用

ステップ | 活用するロジカル技法 |

課題把握 | ロジックツリー/Why So? |

根本原因の特定 | 演繹法・帰納法 |

解決策の選定 | MECE/ピラミッド構造/So What? |

提案資料の構成 | PREP法 |

意思決定の精度が上がる

ビジネスは「決める」ことの連続です。

ロジカルシンキングを使えば、選択肢の利点とリスクを冷静に比較検討でき、感情や先入観に左右されない判断が可能になります。特に若手のうちは「自信がないから判断できない」「上司に言われるまま従う」傾向が見られがちですが、論理的な比較軸を持つことで、自ら判断する力が育ちます。

【意思決定でのロジカルシンキング活用例】

- A案はコストは安いが時間がかかる。B案は高いが短納期。目的が納期優先ならB案。

- リスクとしてはXだが、緩和策があるため実行可能と判断できる

社内外との信頼関係が構築される

論理的に話せる人は、「誠実で、きちんと考えている」という印象を与えます。

上司・同僚・顧客からの信頼を得るには、専門知識や成果だけでなく、「伝え方」「話し方」による印象形成も重要です。

特に信頼性が問われる立場に立つようになると、感情ではなく論理で説明する力が不可欠になります。若手のうちからロジカルシンキングを身につけておくことは、将来への大きな資産です。

【信頼を得る言動例】

- 「Aをご提案した理由は3つあります。1つ目は〜」と構造的に話す

- 懸念点を踏まえたうえで、この案が最適と考えます」とバランスの取れた主張をする

データに基づくコミュニケーションが可能になる

近年、ビジネスでは「定量的に説明する」「エビデンスに基づいて判断する」文化が広がっています。ロジカルシンキングを基盤に持つと、数字やデータを根拠として話すことが自然になり、論拠に強いコミュニケーションが取れるようになります。

【データ×論理による説得力例】

- 「今期の顧客継続率は80%。過去2年平均は70%。この差は施策Xの効果と考えられます」

- 「アンケート結果において、7割以上が“導入したい”と回答しており、市場ニーズは高いといえます」

成果と信頼を引き寄せる論理的思考

ロジカルシンキングを使いこなすことで、若手ビジネスパーソンは次のような力を身につけることができます。

「わかりやすい説明」ができる

「納得される提案」ができる

「迷いのない意思決定」ができる

「信頼を勝ち取る話し方」ができる

これは、キャリアのどの段階でも武器となる普遍的なスキルです。

そしてこうした力は、日常の心がけ次第で磨いていくができます。例えば、買い物の際に「本当に必要か?」「ほかに安い選択肢はないか?」と根拠をもとに判断することで、無駄遣いを防ぎ、ロジカル思考を実践することができます。また、家族や友人との約束事を決める時も、理由や目的を明確にして話し合うことで、トラブルを未然に防ぎつつ、論理的に考える習慣を身に着けることができます。

ロジカルシンキングを実践するときの注意点

ロジカルシンキングは極めて有効な思考技術である一方で、「論理性の過信」や「対人関係の軽視」など、注意すべき落とし穴も存在します。

ここでは、論理的思考を実践する際に陥りやすい“リスク”とその“対応策”を整理します。

1. 思い込み(バイアス)の排除

いくら論理的に思考しているつもりでも、「無意識の思い込み=バイアス」が混入すれば、その結論には偏りが生じます。たとえば、「若手は主体性が低い」「この商品は価格が高いから売れない」など、過去の経験や文化に引きずられる形で前提がゆがんでしまうケースは非常に多いのです。

2. 定義と前提の共有不足

論理的議論において重要なのは、「言葉や条件の定義を共有しているかどうか」です。

たとえば「顧客満足度を上げたい」という意見ひとつをとっても、「満足」の定義が曖昧だと、議論は空中戦になります。

3. 「論破」にならないようにする配慮

論理的に話すことが「相手をねじ伏せる」ような態度に見えてしまえば、関係性を損なうリスクがあります。

ロジカルシンキングは「勝つための道具」ではなく、「共通理解を作るための道具」です。

4. 感情や価値観の軽視

人間の意思決定には、論理だけでなく感情・価値観が深く関与しています。

ロジカルシンキングだけに頼ると、「人の気持ちがわからない」「正しいけれど納得できない」といった反発を招く恐れがあります。

5. 「正しさ」への過剰なこだわり

論理的思考に長けた人ほど、「正しさ」にこだわりすぎてしまい、柔軟性を失う傾向があります。

しかし、ビジネスの現場では必ずしも「論理的に正しいこと」が選ばれるとは限りません。

これらに対する主な対応策を以下に示します。

▶図表9:論理的思考のリスクと主な対応策

論理的思考の実践でのリスク | 主な対応策 |

1. 思い込み(バイアス)の排除 | ・多角的な視点(他者との対話や外部情報)を取り入れる ・自分の前提や仮説を紙に書き出して「本当にそうか?」と問い直す ・「あえて反対の視点で考える」逆説演習も有効 |

2. 定義と前提の共有不足 | ・使用する用語や指標の定義をあらかじめ明示する ・議論のスタート時に「前提条件」を整理する(誰向け? いつまでに?) ・資料や会話の冒頭に「定義表」「ゴール設定」を添える |

3. 「論破」にならないようにする配慮 | ・論理よりも「合意」「目的の共有」を重視する姿勢を忘れない ・「あなたの意見は●●という理由で理解できます」と、一度受け止めてから論を展開 ・声のトーン・表情・相手へのリスペクトも重要な非言語要素 |

4. 感情や価値観の軽視 | ・「なぜそう考えるか(論理)」に加えて、「なぜそうしたいのか(感情・価値)」にも目を向ける ・ロジカルとラテラル(直感・感情・創造性)をバランスよく使う ・提案時には「相手の価値観に寄り添う」視点を加える |

5. 「正しさ」への過剰なこだわり | ・正解を探す」のではなく、「納得解・実行可能解」を目指す ・合理性と実現性のバランスを意識する ・関係者の合意形成プロセスに論理を活かす |

ロジカルシンキングは、あくまで「伝えるための手段」「合意を得るための道具」です。

論理性にこだわりすぎて本来の目的を見失わないよう、「共感」「実行可能性」「関係性」も重視しながらバランスよく活用することが大切です。

ロジカルシンキングを鍛える施策

当社では、ロジカルシンキング研修を単なる「考え方の習得」で終わらせず、実務で成果が上がる“使えるスキル”として定着させる支援を特徴としています。

デジタルラーニング「ビジネスマスターズ」と、集合研修や公開講座を提供する「サイコム・ブレインズ」のコンテンツを組み合わせ、人材育成課題に最も効果的なアプローチをご提案します。

以下で、当社が提供するロジカルシンキング研修の独自性を3つの観点からご紹介します。

① 組織文化に根ざした「対話型設計」

動画教材+ミニワークショップ+チャット投稿による集合知形成を組み合わせた構成で、受講者同士の対話を通じて、俯瞰的な気づきと学びを深める設計が明示されています。またこのプラグラムは、運営工数も省エネ。学習プラットフォーム「Business Masters」を用い、自動案内メールなど、運営フローを効率的に進めることができます。

② 映像教材+ワーク・テキスト+理解度テストによる「定着支援設計」

分かりやすい映像教材構成(論理構造や思考ツールの体系化)と、実力テスト(理解度テスト)を組み合わせた自律型のラーニング設計が特徴です。対象者に合わせたゴールレベルを細かく設定し、動画+テキスト+理解度テストによる定着支援型ラーニングプログラムとして提供されています。

▶図表10:サービス対応例

独自性の側面 | ご参考プログラム | 特長 |

対話型設計 | 論理的思考力トレーニング(まなラン) | 他者との対話を通じ「集合学習」を促進。人数・時間など制約緩和 |

定着支援設計 | 問題解決力・ロジカルシンキング(コースウエア) | 個人のペースでインプット・アウトプット +理解度可視化による学習定着支援 |

完全カスタマイズ型設計 | ロジカルシンキング強化研修など | クライアントの現場課題に即応した成果指向型設計 |

ロジカルシンキングを“ツール”ではなく“組織に根づく力”とするには、個人の納得 × 組織の支援設計の両輪が欠かせません。

サイコム・ブレインスでは、映像・アセスメント・対話型研修を組み合わせたビジネスマスターズ独自のアプローチと、クライアントの課題に合わせた完全カスタマイズ設計研修で、個人が思考力を高めると同時に、組織全体で“論理力”を共有できる文化の醸成を支援しています。

まとめ: 論理的に考え、論理的に動く力を未来へつなぐ

ロジカルシンキングは単なる「思考の技術」ではありません。

それは、自身の考えを明確にし、他者と共に価値を創り出すための共通言語であり、変化の激しい現代社会において必要不可欠な“生きる力”でもあります。

そして論理的に考えることは冷たい行為ではなく、相手の理解を助け、共感を得るための思いやりでもあります。感情や直感と対立するのではなく、それらと共存しながら、他者と「合意」や「共創」を築くための橋渡しとなるのです。

「わかりやすく伝える」「誤解なく進める」「納得感を得る」——

そのすべての出発点に、ロジカルシンキングがあります。

この記事をきっかけに、皆さん自身の「考える力」と「伝える力」が、より豊かな未来を形づくることを願います。