経営戦略とは?フレームワークと企業事例で学ぶ戦略思考を解説

デジタル技術の進化、地政学的リスクの高まり、そしてESGや人的資本といった非財務要素の重要性の増大――。現代のビジネス環境は、「正解のない時代」と呼ばれるほどの不確実性に直面しています。こうした状況下で企業が持続的な成長を実現するために欠かせないのが、「経営戦略」です。

経営戦略は単なる中期計画や目標設定ではなく、企業が「何に資源を集中するか」「何を捨てるか」という意思決定の核心を担うものです。しかし実際には、「戦略」という言葉が抽象的に使われたり、実行と乖離したりするケースも少なくありません。

本記事では、経営戦略の基本的な考え方から、主要な戦略フレームワークの活用方法、そしてトヨタ社・ファーストリテイリング(ユニクロ)社・任天堂社など国内企業の事例を通じて、変化の時代に必要な戦略的思考とは何かを探ります。また、戦略を現場で実行に移す中級管理職層への示唆や、実務に活用できる研修・学習支援のあり方についても提案します。

目次[非表示]

- 1.経営戦略とは?

- 1.1.経営戦略の定義:ドラッカーとポーターの視点

- 1.2.経営戦略と戦術の違い

- 1.3.戦略の3分類

- 1.4.戦略を“現場につなげる”ために必要なこと

- 2.環境変化がもたらす経営戦略の転換

- 2.1.企業を取り巻く環境は「予測可能」から「変化前提」へ

- 2.2.戦略に求められる3つの変化

- 2.3.ESG・SDGsが戦略の前提条件に

- 2.4.戦略と人的資本

- 2.5.中間管理職の役割はますます戦略的に

- 3.戦略フレームワークの実践的活用

- 3.1.SWOT分析

- 3.2. PEST分析

- 3.3.5 Forces分析

- 3.4.バリューチェーン分析

- 3.5.フレームワークを「学ぶ」→「使う」→「共通言語にする」

- 4.日系リーディングカンパニーに学ぶ経営戦略の実践

- 4.1.トヨタ自動車株式会社|脱炭素・多極化時代のグローバル戦略

- 4.2.株式会社ファーストリテイリング|SCMと人材戦略の統合脱炭素

- 4.3.任天堂株式会社|価格競争を避け、独自価値で勝負する戦略

- 4.4.3社に共通することは?

- 5.経営戦略を「動かす力」とは?~人材x組織の接続

- 6.まとめ:経営戦略を「生きた力」にするために

- 7.ビジネスマスターズのソリューション【経営戦略視点の人材育成】

経営戦略とは?

経営戦略の定義:ドラッカーとポーターの視点

経営戦略とは、「企業が限られた経営資源を、どの市場に、どのように配分し、競争優位を築くかを定める全体的な方針」です。ピーター・ドラッカーは「戦略とは、企業が何をやらないかを決めること」であると説き、マイケル・ポーターは「競争に勝つための独自性の構築こそが戦略の核心」と語りました。

この2人の視点に共通するのは、「戦略=選択」という考え方です。すべてを追いかけるのではなく、あえて手放すことで焦点を定め、差別化を生み出す。それが戦略の本質です。

経営戦略と戦術の違い

経営戦略は全社的な方向性を示すものであり、より短期的で具体的な「戦術」とは異なります。例えば、成長戦略として「アジア市場への進出」を掲げるのが戦略であり、その中で「現地法人の設立」や「パートナー企業との提携」といった実行施策が戦術です。

この違いを理解していないと、「目標は立てたが、何のためにやっているか分からない」状況に陥りがちです。意思決定のレイヤーや、管理職や中間層が戦略の意図を深く理解することが、戦略実行力の鍵を握ります。

▶図表1:経営戦略と戦術の違い(例:アジア市場進出)

項目 | 戦略 | 戦術 |

|---|---|---|

目的 | アジア市場でのプレゼンス拡大 | タイ市場での顧客基盤の構築 |

方針 | 進出国を選定し、現地ニーズに合わせて差別化 | ローカルパートナーと提携し、販売チャネルを確保 |

時間軸 | 中長期(3~5年) | 短期(半年~1年) |

ポイント:混同されがちな「戦略」と「戦術」の違いを具体例で明確に区別する。

戦略の3分類

戦略は以下のように主に3つに分類されます。

・全社戦略(コーポレート戦略)

→ どの事業に資源を配分するか

例:M&A、新規事業、撤退判断など

・事業戦略(ビジネス戦略)

→ 特定の事業単位で競争優位をどう築くか

例:低価格戦略、高付加価値戦略など

・ 機能別戦略(ファンクショナル戦略)

→ マーケティング、人事、ITなどの部門での具体戦術

これらは階層的に連動しており、「経営層が描いた戦略が現場に伝わらない」問題は、しばしばこの連携不全から起こります。

▶図表2:経営戦略の3階層と役割

戦略階層 | 主な内容 | 担当層 |

|---|---|---|

全社戦略 | 事業ポートフォリオの選択、新規事業/撤退判断 | 経営層(CEOなど) |

事業戦略 | 市場での競争優位性の構築(差別化、コストなど) | 本部長・事業責任者 |

機能別戦略 | 部門ごとの施策立案(人事、マーケ、財務など) | 部門長・管理職 |

ポイント:「自分の役割はどの戦略階層にあるのか」という意思決定のレイヤーを理解させることで、戦略の“腹落ち”を促進する。

戦略を“現場につなげる”ために必要なこと

戦略を実行可能なものにするためには、管理職や中級リーダー層の理解と解釈力が不可欠です。そのためには以下のような要素が必要になります。

・戦略の背景・目的を丁寧に共有する

・フレームワークを用いて納得感のある整理を行う

・ 日常業務に落とし込むプロセス(OKRやKPIなど)を設計する

ここで活用できるのが、戦略思考を育成する研修や、動画で学べる経営ナレッジライブラリといった継続的な学習支援です。特に戦略の「解釈力」と「伝達力」を育てることが、組織全体の実行力を高める鍵になります。

環境変化がもたらす経営戦略の転換

企業を取り巻く環境は「予測可能」から「変化前提」へ

かつての経営戦略は、ある程度安定した市場環境を前提として設計されていました。中長期計画を立て、資源を配分し、効率的に成果を出す。これが王道とされてきた戦略論の基本です。しかし、現代の経営環境は大きく異なります。

地政学的リスク(ロシア・ウクライナ、台湾情勢など)、気候変動やサステナビリティ要請、デジタル技術の急速な進展―これらが同時多発的に発生し、企業の前提条件を根底から覆す時代。それが、いわゆる「VUCA(ブーカ)」の時代です。

VUCA:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)

このVUCA環境においては、「予測→計画→実行」という従来のモデルでは立ち行かなくなっています。では、どのような戦略が必要とされているのか、具体的に見ていきましょう。

戦略に求められる3つの変化

以下に、VUCA時代に求められる戦略の変化を整理します。

▶図表3:求められる戦略の変化

従来 | 現代 |

長期予測に基づく | 不確実性を前提に仮説を立てる |

経営層のみが策定 | 全社で共創・適応する |

静的・一括策定型 | 動的・継続的なアップデート型 |

特に重要なのが、「仮説思考」と「アジリティ(俊敏性)」です。未来を正確に予測するのではなく、変化の兆しに素早く気づき、戦略を素早くピボットする柔軟性が問われています。

ESG・SDGsが戦略の前提条件に

近年では、「収益性」だけでなく「持続可能性」「社会的責任」が経営の重要指標とされています。つまり、戦略も「企業価値の最大化」だけでなく、「社会・環境へのインパクト」を含むトータルな視点が不可欠となってきました。

ESG投資(環境・社会・ガバナンス)の急増や、サステナビリティ情報開示(TCFDなど)の義務化により、企業は財務戦略と非財務戦略を統合した「全社的戦略」が求められています。また、戦略の一部として「カーボンニュートラル」「人的資本開示」などが明記されるケースも急増しています。

戦略と人的資本

経済産業省が2022年に公表した「未来人材ビジョン」では、「人的資本の質こそが、企業の競争力を左右する」と明言されています。これは、経営戦略と人材育成戦略が切り離せないものになったことを意味します。

※出展:未来人材ビジョン/経済産業省:https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf

たとえば、以下のような視点が経営戦略に組み込まれるようになっています。

▶図表4:3つの戦略視点と人材・組織

戦略の焦点 | 必要な人材・組織対応 |

グリーントランスフォーメーション | 脱炭素領域の知識を持つ技術者 |

デジタル戦略 | DX推進人材/データ利活用人材 |

グローバル展開 | 多文化対応力を持つリーダー層 |

つまり、「どのような事業に投資するか」=「どのような人材を育てるか」と密接につながっているのです。

中間管理職の役割はますます戦略的に

このように、戦略は経営層のものだけではなくなりました。むしろ、「戦略を現場で実行する中間管理職」こそが、組織の成否を分ける存在になっています。

• 戦略を“解釈”し、チームにわかりやすく伝える力

• 自部門に落とし込んで「戦術」に変換する力

• 現場からのフィードバックを戦略に“再接続”する力

これらは中級管理職層に求められる極めて戦略的な能力です。

戦略フレームワークの実践的活用

SWOT・PEST・5 Forcesのような、戦略フレームワークは、複雑な経営環境を整理し、意思決定を支えるための「道具」にすぎません。ツール自体に意味があるのではなく、それを使って「何を読み取り、どう判断するか」が本質です。

ここでは、戦略構築の代表的な4つのフレームワークを整理し、それぞれがどの場面で有効か、どう使い分けるかを具体的に紹介します。

SWOT分析

SWOT分析は、「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4要素から自社の立ち位置を整理するフレームワークです。

▶図表5:SWOT分析(戦略の入口としての「内外分析」)

【活用例】

• 新規事業の立ち上げ前

• 既存事業の見直し時

• チームでの「戦略思考」トレーニング など

【実践ポイント】

分析後に「クロスSWOT」(例:S×O戦略/W×T回避戦略)を行い、実行可能な仮説に落とし込むことが重要です。

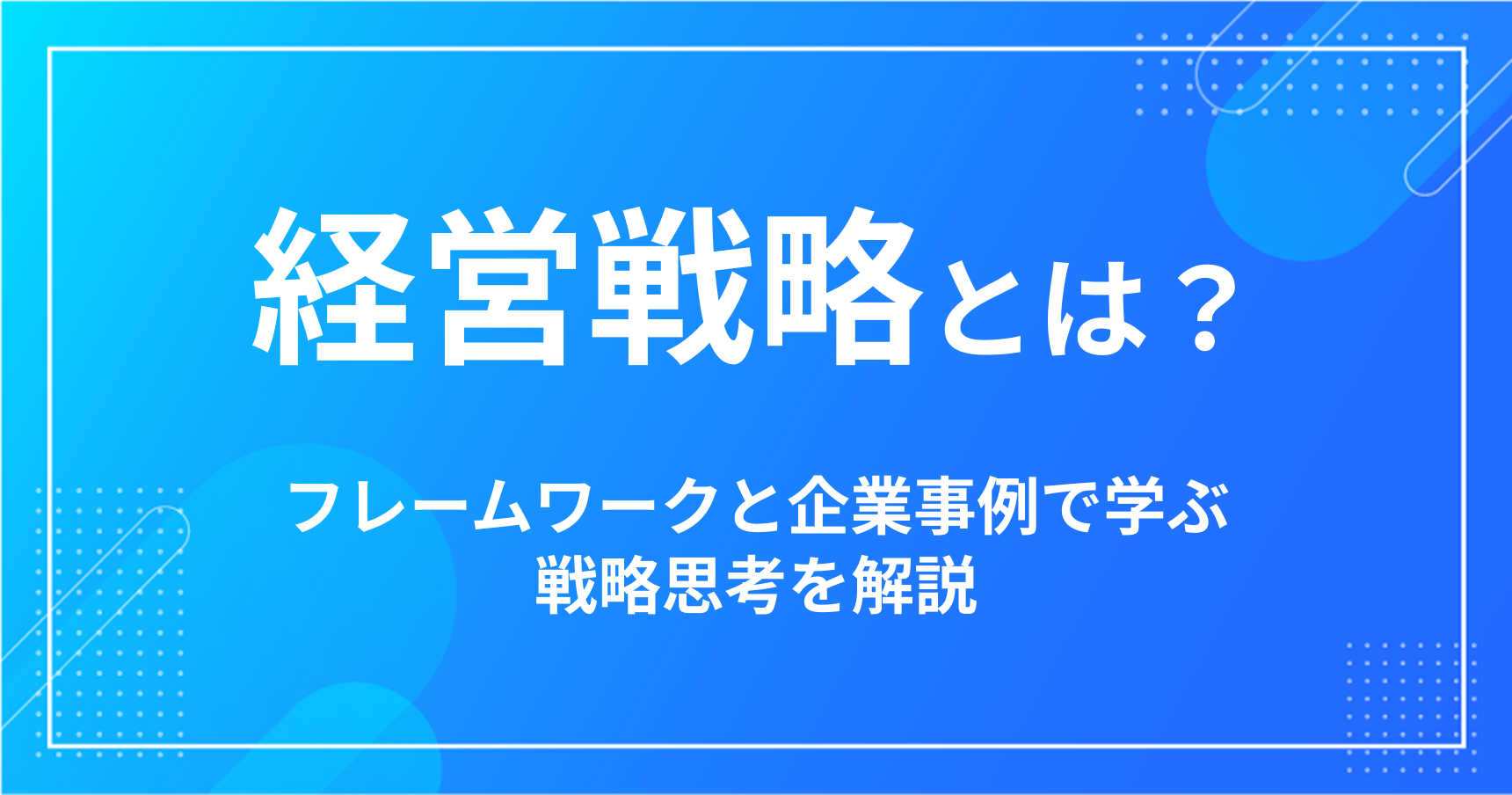

PEST分析

PEST分析は、外部環境を以下の4つの視点から整理します。

▶図表6:PEST分析(マクロ環境の変化を読み取る)

【活用例】

• 中期計画策定の環境分析フェーズ

• 社会・規制変化がビジネスに影響する場合 など

【実践ポイント】

PESTは現象の「観察」にとどまらず、事業にどう影響するかを仮説化することが肝です。

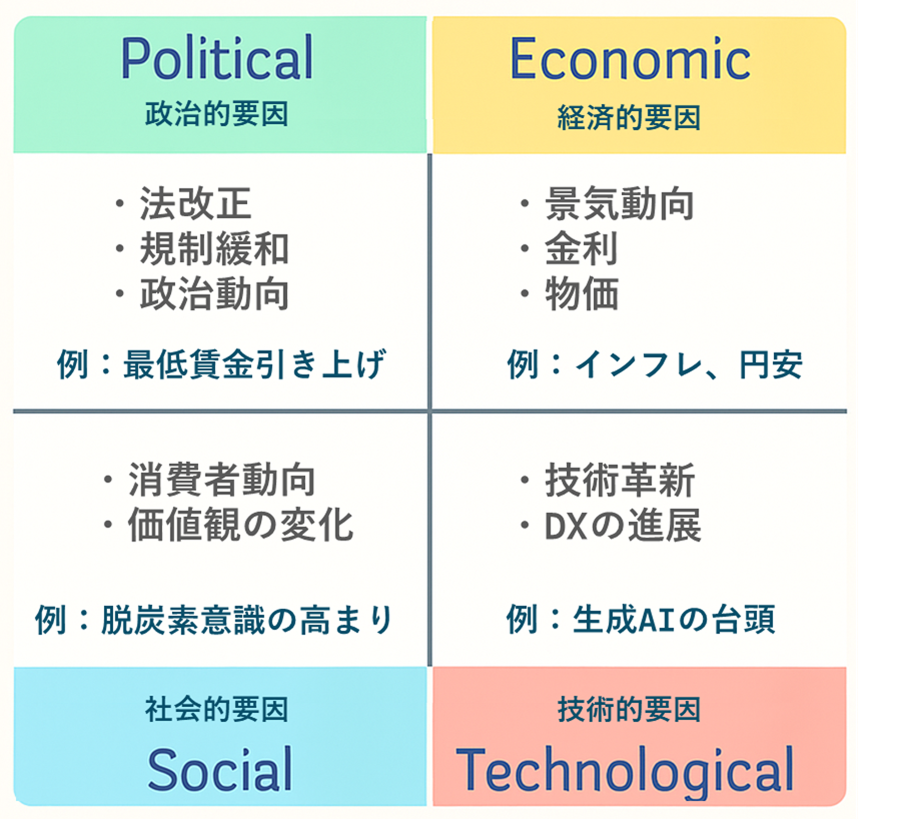

5 Forces分析

マイケル・ポーターが提唱した5 Forces分析は、業界の収益性や競争構造を5つの力で可視化する手法です。

▶図表7:5 Forces分析(業界構造を俯瞰し競争力を評価する)

【活用例】

• 参入市場を選定するとき

• 既存市場での競争優位の見極め など

【実践ポイント】

全体の流れを見るだけでなく、部門横断での連携と価値創出を意識します。特に現場リーダーと連携しながら進めることが成果を生みやすくします。

バリューチェーン分析

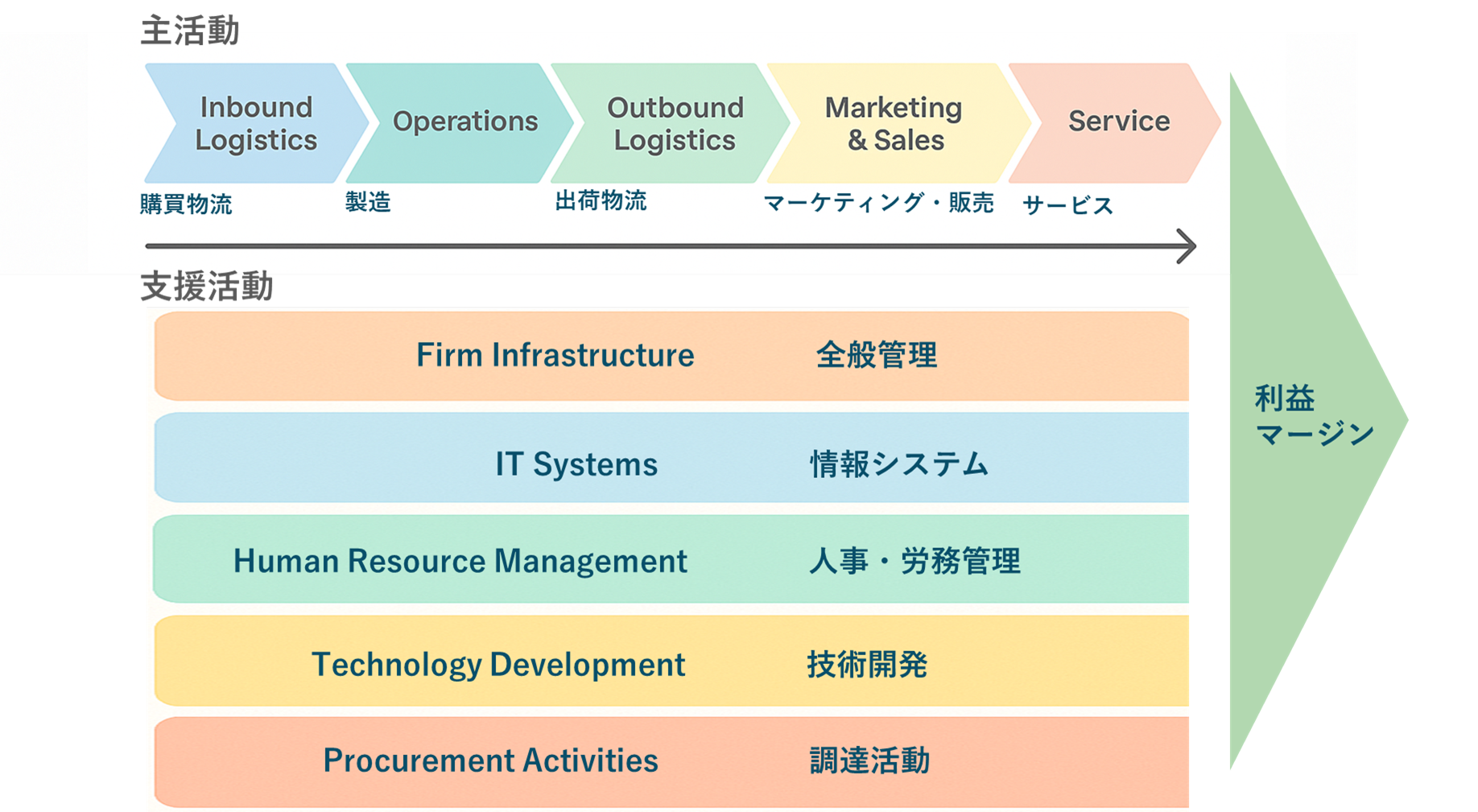

バリューチェーン分析は、自社の事業活動を「主活動(製造・販売・物流など)」と「支援活動(人事・技術・調達など)」に分解し、価値の源泉を探るフレームワークです。

▶図表8:バリューチェーン分析(活動別に「競争優位」を探る)

【活用例】

• どこに強み・差別化ポイントがあるかの特定

• DXや業務改善の優先順位づけ など

【実践ポイント】

市場の「成長性」ではなく「構造」に注目すること。競争要因を減らすことで、利益の源泉を再発見できます。

フレームワークを「学ぶ」→「使う」→「共通言語にする」

多くの企業でありがちなのが、「フレームワークを知ってはいるが、活用できていない」状態です。これを乗り越えるには、以下の3段階を意識するとよいでしょう。

- 学ぶ:概念・構造を理解する(例:動画ライブラリでインプット)

- 使う:実際の自部門課題に当てはめてみる(研修ワークなど)

- 共有する:共通言語として、部門間で議論の土台にする(ミーティングで活用)

日系リーディングカンパニーに学ぶ経営戦略の実践

ここでは、世界で活躍する国内企業のトヨタ自動車社、ファーストリテイリング社、任天堂社の戦略事例を、公開されている統合報告やIR情報などをもとに、分析していきます。どのように成果につながるのか、そのメリットと具体的な活用シーンを紹介します。

トヨタ自動車株式会社|脱炭素・多極化時代のグローバル戦略

トヨタ自動車社は近年、電動化・水素エネルギー・サステナビリティ経営を軸に戦略をシフトさせています。欧米や中国の急速なEV化に対応する一方で、「ハイブリッド技術」や「水素エンジン」など、地域特性に合わせた複線的な技術戦略を採用。これは、PEST分析による環境要因の精緻な読み取りに基づいた動的戦略といえます。

また、バリューチェーン分析を通じて、グローバルに分散する調達・生産体制を見直し、カーボンニュートラルの実現に向けて部品サプライヤーを巻き込む形での価値再設計を進めています。

■ポイント→環境対応を単なるコストでなく、競争力の源泉に転換している点に注目

※出展:トヨタ自動車株式会社 Sustainability Data Book:https://global.toyota/jp/sustainability/report/sdb/

株式会社ファーストリテイリング|SCMと人材戦略の統合脱炭素

ユニクロで世界中に名を馳せるファーストリテイリング社は「製造小売業(SPA)」モデルの先駆者として、グローバルサプライチェーンとIT基盤を武器に急成長してきました。しかしコロナ禍を経て、「人を中心とした経営」への転換を打ち出し、人的資本経営を企業戦略の中核に据えつつあります。

同社は、自社の強みと課題をSWOT分析に基づき整理し、以下のような戦略を推進しています:

- 強み(S):高い生産効率、グローバルSCM、ブランド力

- 弱み(W):ダイバーシティの遅れ、現地市場への適応力

- 機会(O):ESG意識の高まり、越境EC市場の拡大

- 脅威(T):新興ブランドの台頭、原材料価格の高騰

この分析結果に基づき、同社は人材の多様化・グローバル化を加速し、サステナブル素材や再生可能エネルギーの活用も進めています。

■ポイント→戦略の根幹に「人材戦略」が組み込まれており、人的資本が競争優位の源泉となっている点が特徴

※出展:株式会社ファーストリテイリング 統合報告書・サステナビリティレポート:https://www.fastretailing.com/jp/ir/library/annual.html

任天堂株式会社|価格競争を避け、独自価値で勝負する戦略

ゲーム業界は、技術革新と競争の激しさが増す典型的なレッドオーシャン市場です。任天堂社はその中で、価格競争やスペック競争に巻き込まれず、体験価値とIP(知的財産)による差別化戦略を展開しています。

例えば「Nintendo Switch」は、グラフィック性能では他社に及ばないにも関わらず、携帯と据え置きのハイブリッド型でユーザー体験を革新し、世界的大ヒットを記録しました。

これは5 Forces分析を通じて、業界構造上の競争圧力(買い手・代替品・新規参入者)を回避し、自社の強みを生かしたポジションを築いた好例です。

■ポイント→価格競争から脱却し、ユーザー体験×IPビジネスに集中したことで、高収益性を確保

3社に共通することは?

各分析の上で3社に共通するのは、以下のような「選択」と「集中」の姿勢であることが見えてきました。

▶図表8:3社の戦略における共通点

企業 | 選択したもの | 集中した領域 |

トヨタ社 | 地域別の多様な電動化戦略 | サステナビリティを軸とした供給網改革 |

ファーストリテイリング社 | グローバル人材開発・人的資本開示 | SCM・ブランド価値と連動した人材投資 |

任天堂社 | 高性能路線ではなく体験路線 | 独自IPとゲーム体験の創出・継続投資 |

戦略は万能な正解を追うものではなく、自社の強みと外部環境を照らし合わせ、「何に投資し、何を手放すか」を決める意思決定の連続です。そしてそれは、経営層だけでなく、現場で実行に移す管理職層にも深く関わる問題といえるでしょう。

経営戦略を「動かす力」とは?~人材x組織の接続

経営戦略は「描く」だけでは成果にならない

戦略策定は重要ですが、それ自体では企業価値は生まれません。どれだけ優れた戦略も、実行されなければ“絵に描いた餅”です。

ここで重要になるのが、人材と組織の「実行力」です。

企業戦略が実行に移される過程では、以下のような“翻訳”と“調整”が求められます:

1. 戦略を現場で理解・納得させる(戦略の解釈)

2. 役割・評価指標に落とし込む(戦術への展開)

3. 環境変化に応じて見直す(戦略の適応)

これらはすべて、中間管理職層の力量に左右される領域です。つまり、戦略を「人と組織に橋渡しできる人材」の育成が、経営戦略成功のカギを握ります。

OKR・アジャイル:戦略実行の“柔らかい”マネジメント

近年注目されている戦略実行モデルとして、「OKR(Objectives and Key Results)」や「アジャイル経営」があります。これらは、変化の早い環境下でも方向性を失わず、柔軟に実行できる仕組みとして注目されています。

▶OKRとは?

- O(目標):インスピレーションを与える定性的な方向性

- KR(成果指標):その実現を図るための定量的な指標

従来のKPIと異なり、OKRは「野心的な目標を共有し、チームで進捗を見える化する」手法として、戦略実行の透明性と一体感を高めます。

▶アジャイル経営とは?

- スモールスタート → 振り返り → 修正 → 再試行の反復プロセス

- 機能横断型チームで進め、ボトムアップの創発を促す

これにより、戦略の“解釈と実装”のスピードが飛躍的に高まります。

戦略と人材開発の一体設計:人的資本経営の考え方

経済産業省の「人的資本可視化指針」では、人的資本を「価値創造の源泉」と明示し、経営戦略と人材育成戦略を“表裏一体”で設計することが求められています。

※出展:人的資本可視化指針/経済産業省:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download

そして戦略と人材要件は、以下のように相互に規定し合う関係にあります。

▶図表9:経営戦略と人材育成の3つポイント

経営戦略の方向性 | 対応すべき人材育成・組織課題 |

1.デジタル領域の拡大 | DX人材のリスキリング、データリテラシーの向上 |

2.海外市場への進出 | グローバル対応力を持つ管理職の育成 |

3. サステナビリティを軸とする価値創出 | ESGリーダーの選抜、ステークホルダー視点の浸透 |

これらを踏まえ、経営戦略を“実現可能”なものにするには、「人材×戦略」の統合設計が不可欠です。

まとめ:経営戦略を「生きた力」にするために

本コラムでは、「経営戦略とは何か?」という本質的な問いから出発し、フレームワーク、企業事例、実行力、そして人材育成との接続に至るまで、戦略を多面的に捉えてきました。

最後に、全体を改めて整理し、経営戦略に必要な6つの視点・要点を以下にお示しします。

▶図表10:経営戦略の必要な6つの視点と要点

視点 | 要点 |

経営戦略の定義 | 企業がどこに資源を投下し、どこで競争優位を築くかという意思決定の道筋 |

VUCA時代の戦略思考 | 「正解」よりも「変化への対応力」を重視し、仮説と修正を繰り返す柔軟性が鍵 |

フレームワーク活用 | SWOT、PEST、5 Forcesなどを使いこなし、判断の質を高める |

実践企業の共通点 | 明確な「選択」と「集中」で差別化を図り、サステナブルな競争優位を確立 |

実行力の要件 | 中級管理職層が戦略を理解し、現場に落とし込む「翻訳者」として機能することが重要 |

人材育成との接続 | 戦略に沿ったリスキリング、マネジメント研修、共通言語の浸透が、実行力を担保する基盤となる |

経営戦略とは、まとめると非常にシンプルで、

経営戦略 = 構想力 × 実行力であり、戦略は「動かしてこそ」価値になります。

いかに優れた構想でも、実行されなければ意味はありません。戦略を組織に“血肉化”するには、明確な設計と、それを担う人材の育成が必須です。昨今では特に、第1章でも述べた通り、中間管理職の強化こそが組織を成功に導く鍵となります。

戦略を「現場で使える言葉」に翻訳し、人を動かす力に変換できる人材を育てること―。

それが、現代経営における最大の競争優位です。

当社では、経営戦略を実行する鍵となる中間管理職の強化を、多様なコンテンツと効果的なアプローチでご支援しています。

以下で当社が提供する、現場で活かせるコンテンツをピックアップしてご紹介します。

【経営戦略の知識レベルを測定】経営リテラシー

ビジネスマスターズ:アセスメント

「経営リテラシーテスト」は①経営戦略 ②マーケティング ③会計・財務 ④論理的思考 の「4領域」の知識レベルを客観的に評価するオンラインテストです。管理職に必要な経営知識レベルを基準として、受検者の知識レベルを評価。社員の能力開発や育成施策の立案、人材配置判断、昇格試験など多くの場面でご活用いただいております。

業界、企業分析トレーニング

ビジネスマスターズ:まなラン

経営戦略のフレームワークを、徹底的に・短時間で実践スキルへ変換するプログラムです。動画で戦略策定の基本プロセスを理解し、自社を題材にその分析手法を身につけます。動画+ワークショップの個人+学び合い型で、知識・スキルの高定着を実現。学び合う設計が受講者のモチベーションを喚起し、成果を最大化させます。研修の内製化や職場勉強会にも活用可能なラーニングサービスです。

ビジネスマスターズのソリューション【経営戦略視点の人材育成】

ビジネスマスターズでは、実践的な【経営戦略】のスキル強化や【経営戦略視点】を養う人材育成コンテンツを提供しております。