AIとの協働が始まった今だからこそ考えたい、これからの人的資本経営とウェルビーイング

日本企業は今、AIをはじめとする技術革新によって市場やビジネスの在り方そのものが変わる、大きな転換期にあります。こうした変化に飲み込まれることなく、持続的に成長するための経営が求められています。

しかし、このような変化は、経営の責任を担う経営層にとっても、従業員一人ひとりにとっても、前向きに「成長と変革のチャンス」と捉えて対処できる場合もあれば、大きな不安とストレスを感じ、心身の不調につながる側面もあります。

変化のスピードが増す中で、従業員の健康や心理的安全性を確保し、ウェルビーイングを重視した経営を推進できなければ、生産性やイノベーションを持続させることは難しいでしょう。近年はAI活用が進むことで、「AIとウェルビーイングの両立」や「AI時代の人的資本経営」が重要なテーマとして注目されています。

だからこそ今、「人的資本経営」「健康経営」、そして「ウェルビーイング(Well-being)」と「AI」を経営にどう生かすかについて、改めて考える必要があります。

AI時代において人と組織の力をどのように高めてくべきか。

本記事では、人的資本経営が注目されるようになったきっかけとなった公的レポートや各種ガイドラインの概要を紹介し、教育・人材育成の視点を交えながら、変化の時代にこそ求められる“人を軸にした経営”のあり方を考察します。

目次[非表示]

- 1.人的資本経営が注目されるようになった背景

- 1.1.人的資本経営の定義

- 1.2.ISO30414とは

- 2.人材版伊藤レポートが果たした役割と、各レポートで示された内容

- 2.1.人材版伊藤レポート

- 2.2.人材版伊藤レポート2.0

- 2.3.SX版伊藤レポート3.0

- 2.3.1.ご参考:伊藤レポートの発行年表

- 3.企業が健康経営に取り組むメリット | 活用できる評価指標の例

- 3.1.健康経営の定義

- 3.2.健康経営に取り組むメリット

- 3.3.経済産業省による健康投資のイメージ図

- 3.4.健康経営が企業にもたらす効能の例

- 3.5.健康経営 評価指標の例|評価フレームと運用

- 4.健康経営×ウェルビーイング(Well-being) | 共通施策から取り組む、選択的アプローチ

- 5.これから益々重要になる、企業と個人のウェルビーイング(Well-being) | その定義と国際規格として定められたガイドラインを知る

- 6.“ウェルビーイング”の実現は従業員エンゲージメント向上からがオススメ!

- 6.1.当社が『人的資本経営』『健康経営』『ウェルビーイング』の相関図でお伝えしたいこと

- 6.1.1.この相関図によってお伝えしたい5つのポイント

- 6.2.従業員エンゲージメントの高い職場は、生産性や業績が高く、離職率も低い―ウェルビーイングも同じ!

- 7.「数値化とデータ管理による功罪」に留意して進めよう!

- 8.自己肯定感を高めにくい日本の国民性――だからこそ、ウェルビーイング(Well-being)に積極的に取り組もう!

- 9.まとめ

- 9.1.自社を守るために早急に取り組むべきAI教育

- 9.2.AI時代の人的資本経営|人と組織のウェルビーイング(Well-being)を守り、ウェルビーイング(Well-being)を育む人的資本経営を

- 9.3.AI活用が進む時代の人的資本経営とウェルビーイング(Well-being)|AIとの協働による未来へ

- 10.関連サービス|サイコム・ブレインズのソリューション

- 11.関連サービス|ビジネスマスターズの動画コンテンツ

人的資本経営が注目されるようになった背景

人的資本経営の定義

経済産業省は『人的資本経営』を「人材を単なるコストではなく資本として捉え、その価値を最大限に引き出す経営」と定義しています。

出所: 経済産業省 「人的資本経営~人材の価値を最大限に引き出す」https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/index.html

2018年12月の国際標準化機構によるISO30414の公表や、2020年8月の米国証券取引委員会(SEC)による上場企業に対する人的資本情報開示の義務化、2020年9月の経済産業省による人材版伊藤レポートの公表を契機に、企業は人的資本の情報開示や戦略的活用を急速に求められるようになりました。2021 年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードにも人的資本に関する記載が盛り込まれています。

ご参考:日本取引所グループ「コーポレートガバナンス・コード」 https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/

ISO30414とは

ISO30414は、2018年12月にスイスのジュネーブにある非政府機関である国際標準化機構(ISO:International Organization for Standardization)が発表した、人的資本の情報開示のためのガイドライン(Human resource management-Guidelines for internal and external huma capital reporting)です。企業が人的資本を社内外に開示する際の国際ガイドラインで、コンプライアンスやダイバーシティ、組織文化、生産性、スキル・後継者育成など11領域について基準を示しています。ISO30414が規定する11の領域は以下の通りです。

ISO30414が定めた、社内外に情報開示すべき11領域

1) コンプライアンスと倫理 Compliance and ethics

2)費用/コスト Costs

3)多様性/ダイバーシティ Diversity

4)リーダシップ Leadership

5)組織文化 Organizational culture

6)組織の健康・安全・ウェルビーイング Organizational health, safety and well-being

7) 生産性 Productivity

8)採用・異動・離職 Recruitment, mobility and turnover

9)スキル・能力 Skills and capabilities

10)後継者育成計画 Succession planning

11)労働力確保 Workforce availability

参照:人的資本の情報開示のためのガイドライン(Human resource management-Guidelines for internal and external huma capital reporting) https://www.iso.org/standard/69338.html

人材版伊藤レポートが果たした役割と、各レポートで示された内容

人材版伊藤レポートは、日本企業が経営戦略と人材戦略を同期させること、人的資本経営に取り組む、その必要性と重要性を伝えることで大きな注目を集めました。状況や課題を整理して伝えるだけではなく、当時の日本企業の人材戦略の在り方に対して問題提起を行い、人的資本経営と情報開示への取り組みを加速させる役割を果たしたのです。

人材版伊藤レポート

人材版伊藤レポートは2020年9月に経済産業省が発表した「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書」のことで、通称「人材版伊藤レポート」 と呼ばれています。本レポートでは、人的資本経営を進めるうえで経営陣が取り組むべきこととして、「経営戦略と人材戦略の連動」「As is–To beギャップの把握」「企業文化への定着」という3つの視点を提示し、日本企業に人的資本経営の必要性が訴えられました。

各企業が、経営に携わる人材に期待する役割やアクションを整理した上で、経営陣が主導して“経営戦略と連動した人材戦略”を策定し、実行するべきだ、ということが伝えられています。

経営陣:人的資本経営に向けた経営の変革をリードする

取締役会:経営陣を監督・モニタリングする

投資家:経営陣と対話を行う

(ご参考)

ここでは伊藤レポートに記載されている経営陣と取締役会が果たすべき役割・アクションをご紹介します。詳細はレポート原文をご覧ください。

経営の変革をリードする“経営陣”が果たすべき10の役割・アクション

01. 企業理念、企業の存在意義(パーパス)の明確化

02. 経営戦略における達成すべき目標の明確化

03. 経営戦略上重要な人材アジェンダの特定

04. 目指すべき将来の姿(To be)に関する定量的な KPI の設定

05. 現在の姿(As is)の把握、“As is‐To be ギャップ”の定量化

06. ギャップを埋め、企業価値の向上につながる人材戦略の策定・実行

07. CEO とともに人材戦略を主導する CHRO の設置・選任

08. 経営トップ5C の密接な連携

09. 従業員への積極的な発信・対話

10. 投資家への積極的な発信・対話

経営陣を監督・モニタリングする“取締役会”が果たすべき4つの役割・アクション

01. 人材戦略に関する取締役会の役割の明確化

02. 経営陣が策定した人材戦略の承認、適切な実行の監督・モニタリング

03. CxO サクセッション、経営戦略に不可欠な人材パイプラインの監督・モニタリング

04. 人材戦略の実行プロセスで醸成される企業文化の監督・モニタリング

そして本レポート発行から1年半後、人材版伊藤レポート2.0が公表されました。以下の通りです。

人材版伊藤レポート2.0

2022年4月には「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書(通称:人材版伊藤レポート2.0)」が公表されました。本報告書は「人的資本が重要」という認識を超えて、人的資本経営という変革を、どう具体化し、実践に移していくかを主眼として制作されており、具体的な実行プロセスや企業事例が紹介されています。

詳しくはリンク先の当該レポートをぜひご覧ください。

SX版伊藤レポート3.0

2022年8月には「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究科(SX研究会) 報告書(通称:伊藤レポート3.0、SX版伊藤レポート)」が公表されました。

本報告書には「複雑化する事業環境の中で持続的な競争優位を確保していくために、企業が取り組むべき、必要なこと」についてSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の観点から記載されています。

また、「サステナビリティへの対応は企業が対応すべきリスクであることを超えて、経営戦略の根幹をなす要素であり、サステナビリティ課題に対応しない企業は、投資家、消費者、労働市場から評価を得ることが難しく、結果として事業活動の継続に影響が生じる」としながらも、企業にとって、どのような事業がふさわしいのかの見極めや意思決定、その事業や活動に対して評価を得る難易度も高いと述べられており、各企業にそれぞれ独自の挑戦と対応が求められています。

レポート原文はこちら

ご参考:伊藤レポートの発行年表

発表年月 | レポート名(通称) | プロジェクト名 |

|---|---|---|

2014年8月 | 伊藤レポート | 「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクト |

2017年10月 | 伊藤レポート2.0 | 持続的成長に向けた長期投資(ESG・無形資産投資) 研究会 |

2020年9月 | 人材版伊藤レポート | 持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 |

2022年5月 | 人材版伊藤レポート2.0 | 人的資本経営の実現に向けた検討会 |

2022年8月 | SX版伊藤レポート3.0 | サステナブルな企業価値創造のための長期経営・ 長期投資に資する対話研究会(SX 研究会) |

企業が健康経営に取り組むメリット | 活用できる評価指標の例

健康経営の定義

経済産業省は『健康経営』を「従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること」と定義しています。

健康経営に取り組むメリット

健康経営により、従業員の健康保持・増進や欠勤減少、生産性向上、組織活性化、企業ブランド向上など多様な効果が期待されます。健康経営の評価指標としては、医療費や検診受診率、従業員エンゲージメント、新規事業創出数、ひいては株価なども考えられます。

健康経営への取り組みを検討するにあたり重要なことは、「単発イベントで終わらせないこと」「経営層が率先して関与すること」「従業員の実情やニーズを反映すること」です。継続的に実践し、成果を公表することで健康経営の透明性と信頼性は高まります。

ご参考として、以下に、経済産業省が出している「企業の「健康経営」ガイドブック~連携・協働による健康づくりのススメ~(改訂第1版)」に掲載されている内容のうち、本記事に関連する箇所を抜粋してご紹介します。

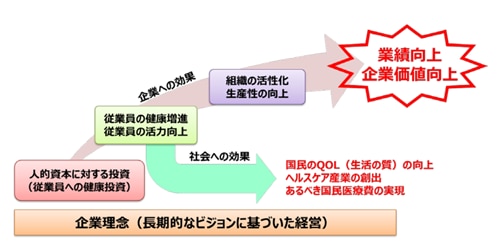

経済産業省による健康投資のイメージ図

従業員への健康投資と業績向上・企業価値向上との関係性が分かりやすく示されています。

出所:経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック~連携・協働による健康づくりのススメ~(改定第1版)」 の図表3「健康投資のイメージ図」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

健康経営が企業にもたらす効能の例

- 従業員の健診結果の改善や生活習慣の改善が図られ、それにより長期欠勤等(アブセンティーイズム)の解消や、各従業員の生産性の改善等(プレゼンティーイズム)の解消が図られる

- 各従業員への効果が組織としての従業員エンゲージメント向上や、コミュニケーション活性など組織的効果として現れる

- 健康経営実践により、対外的な PR 効果として人材の維持・確保の容易性や、ブランディング効果も生まれる

- 健康経営実践の長期的効果として、企業価値の向上、利益の拡大等が得られる

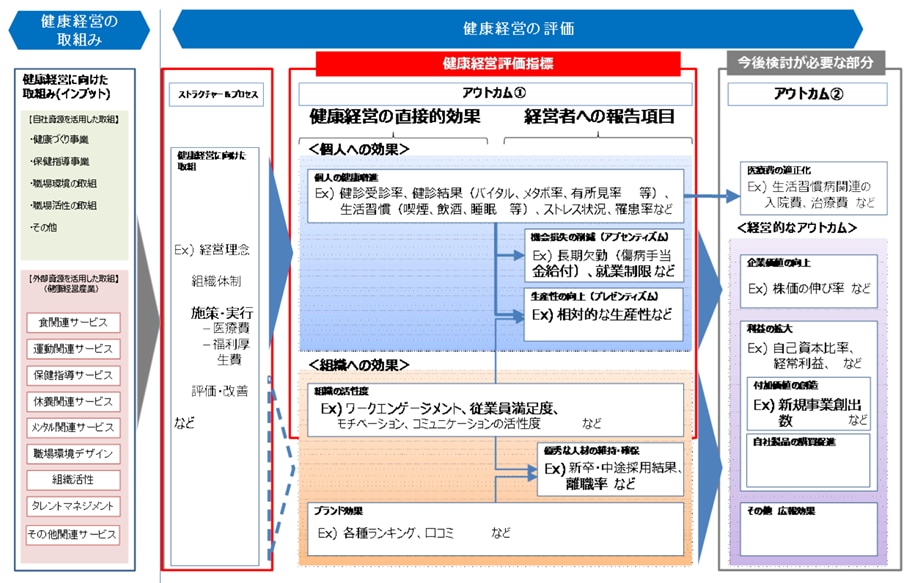

健康経営 評価指標の例|評価フレームと運用

以下は本ガイドブックに掲載されている健康経営 評価指標の概念図です。評価指標としては、医療費、検診受診率、従業員エンゲージメント、株価、新規事業創出数などが例示されています。

「どこから手を付ければよいかわからない」「検討しているがなかなか上手くいかない」といった場合には、こうした図を基本フレームとして改めて見返しながら状況を整理し直してみると、施策の再検討や、施策のPDCAサイクルの回しをしやすくなるかもしれません。

引用・出所:経済産業省「企業の「健康経営」ガイドブック~連携・協働による健康づくりのススメ~(改定第1版)」の図表 1 「健康経営評価フレームワーク概念図」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

健康経営×ウェルビーイング(Well-being) | 共通施策から取り組む、選択的アプローチ

両者の違いと重なりを整理し、自社の実況に照らし、選択的に取り組む

健康経営の方が、ウェルビーイング(Well-being)よりも数値化とKPI管理で取り組みやすい側面があります。ウェルビーイング(Well-being)については各社各様で検討すべき要素が強いことからも、もしも「ウェルビーイング経営への取り組みを」と言われて何から取り組んだら・・・とお感じになる状況であれば、健康経営とウェルビーイングの両方に通じる施策は何だろう?という視点を持って、スモールステップで成功事例を作れるように、選択的に取り組み始めるというのも一案かもしれません。以下に健康経営に取り組む際の5ステップをご紹介しますので、参考にしていただければと思います。

1. 明確な目的を設定し共有する

- 健康経営の導入目的が「株主・外部評価のため」が本来の目的や根底になるようなものであってはならない。従業員の健康やウェルビーイング向上という本質的な目標に沿うものであるべき

- 全社員が施策の意義を理解できるようにする

- 単発的・イベント的にならないよう、従業員の意識や行動変容につながるように設定し、伝える

2. 日常に根付く施策やイベントを継続的に実施する

- 年に一度の健康診断やウォーキングイベントだけでは「やった感」だけが残る、短期的・単発的な取り組みにとどまってしまう。日常的な働き方に組み込める施策や、必要であれば組織文化に変化をもたらす施策が望ましい

- 実施後の効果検証と改善を繰り返す

3. 経営層・管理職による積極的な関与と発信

経営層や管理職が自ら健康経営の意義と価値を理解し、模範となる行動やメッセージを発信する

人事や総務だけでなく、他部署を巻き込んだ取り組みや協力体制を作り、組織全体としての推進力を高める

4. 従業員の実情とニーズの確認

従業員の多様な実態やニーズを考慮する(従業員に「会社は本気で自分たちのことを考えてくれていない」と受け止められてしまうことのないよう留意)

5. 成果の測定と積極的な公表

成果や改善点の共有を通じて、取り組みの透明性と信頼性を高める

成果を定量的・定性的に測定し、経営指標や人的資本開示に反映させる

ご参考:健康経営とウェルビーイング経営~その違い | 保健同人フロンティアより

1946年の創業以来、70年以上にわたり健康を追究する保健同人フロンティアによると、健康経営とウェルビーイング経営の違いを以下のように解説しています。

【健康経営とウェルビーイング経営の違い】

- 健康経営とウェルビーイング経営は、いずれも従業員の心身的な健康増進に寄与するという共通点があるが、明確には目的と対象、期待できる効果、具体的な施策などが異なる

- 健康経営は企業視点で行い、従業員の健康増進を支援する取り組みを通じて、企業価値の向上を目指す

- ウェルビーイング経営は従業員視点で行ない、従業員の心と身体が健康であり、社会的に満たされている状態を目指す

- どちらの経営においても、従業員のパフォーマンス向上や組織の業績アップを目指すという大きな目標があるため、いくつか重複する施策がある

- ウェルビーイング経営の実現に向けて、従業員が働きやすい職場環境に改善することで、エンゲージメント向上やモチベーションが向上する

- 従業員が組織に対して愛着を持ち、やりがいや幸福感を感じられる職場環境が整うことで、離職率の低下や採用率の向上にも期待できる

- 健康経営と同様に、ウェルビーイング経営を社内外にアピールすることで企業イメージが向上し、優秀な人材の確保にもつながるメリットがある

参照・引用:保健同人フロンティアHP 掲載記事「健康経営とウェルビーイング経営の違いとは?目的や具体的な施策例を紹介」https://service.hope-survey.jp/blog/31

これから益々重要になる、企業と個人のウェルビーイング(Well-being) | その定義と国際規格として定められたガイドラインを知る

ウェルビーイング(Well-being)の定義

厚生労働省は、『ウェルビーイング』とは「個人の権利や自己実現が保障され、身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること」と定義しています。

出所:厚生労働省「雇用制作研究会報告書 概要」https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001389997.pdf

2024年にはISO 25554が発行され、各組織がウェルビーイング(Well-being)について独自に定義し推進していくための枠組みが示されました。

ISO 25554とは|ウェルビーイング推進の新たな国際規格

2024年11月には、さまざまな組織でウェルビーイング(wellbeing)の推進を実践するために推奨される枠組みを示す国際規格ISO 25554:2024 「高齢化社会―地域や企業等でウェルビーイングを推進するためのガイドライン」が発行されました。

このガイドラインでは「ウェルビーイングとは何か」という定義はされず、「ウェルビーイングは多義的で文化や背景によっても異なる」という認識のもと「取り組むべきウェルビーイングは各組織が定める」とした上で、多様な組織において実践可能な、持続的にウェルビーイングを向上させる仕組みなどについて提言されています。

参考:国際規格ISO 25554:2024 https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+25554%3A2024

参照・引用:国立研究開発法人産業技術総合研究所HP 研究成果記事「ウェルビーイング重視社会への転換を促す国際規格ISO 25554が発行」より https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2024/pr20241209/pr20241209.html

“ウェルビーイング”の実現は従業員エンゲージメント向上からがオススメ!

ISO25554にも記載されているように、「ウェルビーイング(Well-being)の実現」については各企業で定義していく必要があり、まだ新しい概念です。「取り組みはこれから」という企業様も多いかもしれません。

そこで、あえて、人的資本経営と健康経営、ウェルビーイングの関係性を、当社が作成した以下の相関図ように整理すると、企業がすぐに取り組める現実的なアプローチの1つは、「従業員エンゲージメント向上」への取り組みです。シンプルにここから始める、あるいは取り組み続けることは、ウェルビーイングの実現に向けた“確かな第一歩”になるはずです。

人的資本経営・健康経営・ウェルビーイングの各定義と相関関係をまとめると次の通りです。

人的資本経営: 人材を資本と捉え、その価値を最大化する経営戦略

健康経営: 従業員の健康保持・増進を経営的に推進する取り組み

ウェルビーイング: 個人と組織の持続的な幸福・充実を実現する状態

これら3つは相互に連動しており、特にウェルビーイング(Well-being)の実現には従業員エンゲージメントの向上が欠かせません。

当社が『人的資本経営』『健康経営』『ウェルビーイング』の相関図でお伝えしたいこと

-------------相 関 図-------------------------------------------------------

人的資本経営

└①健康経営

└②ウェルビーイング

└④従業員エンゲージメント向上

└⑤ 教育・キャリア支援

└ ⑥働く環境の再整備(心理的安全性・コンプライアンス・労働条件・DE&Iなど)

└ ③次世代リーダー育成(サクセッションプランへの取り組み)

出所:サイコム・ブレインズ作成

-----------------------------------------------------------------------------------

この相関図によってお伝えしたい5つのポイント

1)人的資本経営の実現=従業員が能力を最大限に発揮するためには、企業による健康経営(図の①)とウェルビーイング(図の②)への取り組みが欠かせない

2)健康経営とウェルビーイングの実現に必要な施策は重なり合うものがある。施策に優先順位づけが必要な場合、この視点で整理しながら取り組むことができる

3)ウェルビーイングへの取り組みが初めてであれば、従業員エンゲージメントを測定し、そのデータを活用した取り組みから始めると良い

4)従業員エンゲージメント向上のためには、教育・キャリア支援(図⑤)と働く環境の再整備(図⑥)が重要な要素となる

5)大きな変化の中で企業をけん引できるリーダー層の育成(サクセッションプランへの取り組み:図③)は人的資本経営の中核を担う、企業が優先して取り組むべき重要事項である

ということです。(③については本記事ではここでしか記載しておりませんが、また別の記事でお伝えしたいと思います)

従業員エンゲージメントの高い職場は、生産性や業績が高く、離職率も低い―ウェルビーイングも同じ!

「従業員エンゲージメントの高い職場は、生産性や業績が高く、離職率も低い」ことが多くの調査結果から明らかになっています。同様に、「従業員の幸せ(ウェルビーイング)と売上、生産性、創造性、株価、利益などにも高い相関がある」ことが、国内外の研究結果で示されています。

「数値化とデータ管理による功罪」に留意して進めよう!

ここで留意すべきは、人的資本経営を可視化して公表しようとするあまり、数値化とデータ管理が進んだことによる功罪です。ウェルビーイング(Well-being)を犠牲にしたような生産性、効率、コスト削減ばかりを追求するアプローチになってしまっては、短期的な数字としての成果を得られたとしても、長期的な、サステイナブルな成長はできません。

忘れてはならないのは、やはり、従業員は、会社が自分に「働きやすい環境を提供しようとしてくれている」であったり、「教育投資をしてくれている」と感じられたりすれば、おのずと従業員エンゲージメントも生産性も高まる、ということです。「従業員エンゲージメントが高いほど、リスキリングに肯定的」という調査レポートも出ており、環境整備と教育投資は企業成長の要と言えるでしょう。

関連記事:「人的資本経営を社員の成長支援と環境整備の観点から考える」

(執筆者:MBK Wellness株式会社 サイコム・ブレインズ事業本部 ビジネスマスターズ・マーケティングチーム)

記事を読む▶ https://bm.cicombrains.com/blog/human-capital-growth-environment

自己肯定感を高めにくい日本の国民性――だからこそ、ウェルビーイング(Well-being)に積極的に取り組もう!

日本人の国民性として自己肯定感を高めにくいという特徴があります。であればこそ、他国以上にウェルビーイング(Well-being)を高める取り組みの重要性も高いと言えるかもしれません。

日本人の自己肯定感が低い要因については、当社サイコム・ブレインズ事業本部 シニアコンサルタントの加藤円が、「ホフステードの6次元モデル」を用いながら、効果的な「自己肯定感の高め方」のご紹介とともに、分かりやすく解説しています。 ぜひ、こちらの記事もご高覧ください。

【関連記事】日本の文化が、私たちの自信の無さに影響を与えている? ~グローバル環境における自己肯定感の高め方(前編)

記事を読む▶

https://www.cicombrains.com/opinions/20210915-m-kato.html

ホフステードの6次元モデルとは▶

https://www.cicombrains.com/assessment/culture_compass.html#about_hofstede

まとめ

自社を守るために早急に取り組むべきAI教育

本コラムの締めくくりとして最後にお伝えしたいのは、AI活用に際し、企業の機密情報を守るために必要な従業員教育の重要性です。特に便利に使われやすい生成AIの利用に関する教育は早急に取り組むべき重要事項です。データや情報は一度流出してしまえば取り戻すことができません。AIは革新的で便利ですが、功罪があります。自社を守るためには、AIの使いどころ、利用環境、ツール選定などについて、社内外の専門家や専門機関、信頼できる企業と連携することをお勧めします。

AI時代の人的資本経営|人と組織のウェルビーイング(Well-being)を守り、ウェルビーイング(Well-being)を育む人的資本経営を

AIをはじめとする新たなテクノロジーが急速に普及し、生産性や効率性が飛躍的に高まる一方で、破壊的イノベーションや新しいビジネスが次々と起こり、その変化の波をしっかりと捉えている企業もあれば、混乱と変革期を迎えている企業様もあるようです。また、各企業様の社内においても、各従業員が持つデータリテラシーの格差が混乱をもたらしているケースもあるようです。

これからのビジネス環境では、新しいテクノロジーを柔軟かつ効果的に活用できる企業や人材が優位に立ち、変化に乗り遅れた組織は競争力を失うリスクが高まります。

この変化の中で懸念されるのは、「適応できず、ウェルビーイング(Well-being)を損なう人」の増加です。

人的資本経営の本質は、人材を単なる労働力やコストではなく価値を生み出す資本と捉え、その能力と幸福を同時に高めることにあります。

「自分は成長している」「新しい時代にも必要とされている」という実感が、人の幸福感とエンゲージメントを生み出します。

AI活用が進む時代の人的資本経営とウェルビーイング(Well-being)|AIとの協働による未来へ

AIの進化と活用によって人的資本の数値化・可視化が進み、管理と活用が容易になってきています。ゆえに、数字だけで人を評価する風潮が助長されたり、ウェルビーイング(Well-being)を損なうことのないように、適切かつ慎重に進めていく必要があります。

数値化によって管理しやすくなる一方で、従業員のウェルビーイング(Well-being)が失われることは、あってはならないことです。かつて人材版伊藤レポートで人的資本経営と人事戦略の連動の重要性が提言されたように、これからは、人的資本経営の推進とウェルビーイング(Well-being)の実現が連動している必要があるのです。

AIは、データの学習、分析、予測、コンテンツ生成など、学習させればさせるほど、さまざまなタスクを瞬時に実行することができるようになります。人であればストレスに感じたり膨大な時間や手間がかかる作業を速やかに代行してくれたり、情報を収集・整理してくれたり、ディスカッションパートナーとして働いてくれたりします。

このように私たちがAIを今後ますます創造的かつ効果的に活用することで、AIは組織と個人のウェルビーイングを実現するための助力、パートナーになってくれるはずです。これまで難しいと考えらえていた「利益の拡大とウェルビーイング(Well-being)の実現」の両立も、AIとの協働によって早期実現が可能になるのかもしれません。

AIとの協働が人的資本経営とウェルビーイング(Well-being)実現への一歩につながっていく、とも言えるのではないでしょうか。

関連サービス|サイコム・ブレインズのソリューション

AI時代において「人的資本経営」「健康経営」「ウェルビーイング」を実現するには、経営層だけでなく、人事部門・リーダー・全従業員が同じ方向性を理解し、学び続ける仕組みが欠かせません。

サイコム・ブレインズでは、この記事で紹介したテーマを実践に移すために役立つ、さまざまなソリューションをご提供しています。

以下では、「人的資本経営の推進」「従業員エンゲージメント向上」「AI時代のリスキリング」という3つの視点から、特におすすめのプログラムと、動画コンテンツをご紹介します。

サイコム・ブレインズ:公開講座

人的資本経営を推進する中核となるのは「人事リーダー」です。本講座では、人事としての自分の“軸”を明確にし、経営戦略と人材戦略を統合できる人事リーダーの育成を目指します。今年で12期目を迎え、来年度(第13期)も開講予定です。

ビジネスマスターズ:まなラン

人的資本経営において不可欠な「従業員エンゲージメント」の向上。このプログラムでは、エンゲージメントを測定し、結果から改善施策を立案・実践する力を養います。組織の活性化とウェルビーイング実現の第一歩におすすめです。

関連サービス|ビジネスマスターズの動画コンテンツ

ウェルビーイングや健康経営、人的資本経営の実践には、様々な角度からの、従業員による継続的な学びとリスキリングが欠かせません。

以下では、AI時代の働き方・セルフマネジメント・リーダーシップ・DX・メンタルヘルスなど、今求められるビジネススキルを体系的に学べる動画コンテンツをご紹介します。各動画コンテンツは、動画ライブラリ形式の定額見放題・レンタル・買い取りなど、お客様のニーズに合わせて、多様な形式でご提供しています。どうぞお気軽にお問い合せください。

■本記事の監修者■