育成投資の効果測定とは?研修成果を人的資本経営につなげる方法

近年、企業経営において「人的資本」が注目され、人材をコストではなく投資と捉える考え方が広がっています。経済産業省の「人材版伊藤レポート」や内閣官房の「人的資本可視化指針」にも、育成や学習の取組みを社会に開示することが求められています。こうした流れの中で、多くの経営層や人事担当者が抱く問いが「研修は投資か、それともムダなのか?」です。従来の研修を「やりっぱなし」にせず、その成果をどう測定し、投資対効果(ROI)を示すかは、今や重要な経営課題となっています。

しかし、研修効果は短期的には数値化が難しく、業績との関係も複雑です。本記事では、この課題に対し、効果測定の重要性と難しさを整理し、代表的なフレームワークや具体的手法を紹介します。さらに、学術的理論を基盤にした実践的アプローチをご提示し、研修成果を人的資本経営につなげる視点を考察していきます。

目次[非表示]

- 1.投資対効果を最大化するための研修成果測定の重要性

- 1.1.なぜ研修成果測定が必要なのか?

- 1.2.国際的な動向と課題

- 1.3.人的資本経営における育成投資の役割

- 2.効果測定の手法と評価フレームワーク

- 2.1.代表的な評価フレームワーク

- 2.2.投資規模とROI算出の課題

- 2.3.デジタル化による測定の進展

- 2.4.評価の選定基準

- 3.研修の成果を見える化する具体的手法

- 3.1.参加者アンケートによるフィードバック

- 3.2.行動変容の測定とその指標

- 3.3. データを使った成果の可視化

- 3.4.可視化を推進する上でのポイント

- 4.企業における実践事例

- 5.効果測定を基にした継続的な改善計画

- 5.1.研修後のフォローアップ・3つの方法

- 5.2.長期的な育成プログラムの設計

- 5.3.経営層との連携による戦略的推進

- 6.学術的基盤から見る、育成投資の意義

- 7.まとめ: 投資対効果を最大化するために必要なこと

- 8.ビジネスマスターズのソリューション【サービス・セミナー】

投資対効果を最大化するための研修成果測定の重要性

なぜ研修成果測定が必要なのか?

企業における人材育成は、これまで「コスト」とみなされることも少なくありませんでした。しかし、経済産業省の『人材版伊藤レポート』(2020年)では、「人材は企業価値を創造する源泉であり、持続的な企業価値の向上のためには、人的資本の強化が不可欠である」と指摘しています。また同レポートでは、「イノベーションを生み出すためには、人材育成や能力開発への戦略的な投資が重要である」と明記されています。つまり、研修は単なる教育施策ではなく、企業価値や成長を左右する「投資」である以上、その投資効果を経営層や投資家に説明可能にする責任が生じます。

このように、研修成果測定は単なる教育の評価ではなく、投資効果を説明するための欠かせない経営課題となっているのです。

※出典:人材版伊藤レポート/経済産業省:https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf

人的資本可視化指針/内閣官房:https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf

国際的な動向と課題

OECDが発表した『Training in Enterprises』(2021年)によれば、調査対象となった100社の事例の多くで、企業は「技術変化への対応」「競争力維持」「従業員の雇用維持」を理由に、体系的な研修やスキル開発の機会を提供していることが報告されています。これは、研修が単なる福利厚生ではなく、企業競争力を支える投資であるとの認識が広がっていることを示しています。

一方で、こうした国際的調査や各国の事例を見ても、研修投資と業績成果の直接的な因果関係を数値で明確に示すことは依然として困難です。短期的な売上や利益と直結するケースは少なく、リーダーシップやエンゲージメントといった定性的な効果を数値化することが難しいためです。したがって、ROIを厳密に算出するのではなく、「納得感のある指標設計」や「経営層への説明」が実務上の焦点となります。

※出典:Training in Enterprises: New Evidence from 100 Case Studies/OECD (2021) :https://www.oecd.org/en/publications/training-in-enterprises_7d63d210-en.html

人的資本経営における育成投資の役割

研修効果を考える際に重要なのは、「研修がどの段階でどのような価値を生むのか」を整理することです。以下のモデルは、人的資本経営における育成投資の波及効果を示しています(図表1)。

本モデルは、カークパトリックの4段階評価モデルおよび 人的資本可視化指針に示された指標例を参考に、企業における投資対効果の可視化の視点を加えて再整理したものです。

▶図表1:育成投資の波及効果モデル

投資フェーズ | 指標の例 | 組織への効果 |

|---|---|---|

研修実施(インプット) | 受講時間、受講率、学習ログ | 学習機会の提供、公平性の担保 |

知識・スキルの定着 | 事前・事後テスト、資格取得率 | 業務に必要な知識の底上げ |

行動変容 | 上司評価、360度評価、1on1記録 | 職場での実践力・リーダーシップ向上 |

成果創出(アウトカム) | 成約率改善、離職率低下、 エンゲージメント向上 | 組織力・企業価値の強化 |

※育成投資の波及効果モデル:カークパトリックの四段階評価モデル【Kirkpatrick, 1994】を参考に、人的資本経営の観点から当社で再整理したもの

研修成果の測定は「ROIを金額で算出すること」が最終目的ではありません。重要なのは、育成投資が組織にどのような価値を生み、企業の持続的成長につながるのかを、定量・定性の両面で示すことです。経産省や内閣官房の指針、さらにOECDやJILの調査が示すように、これからの企業に必要なのは「育成投資を成果へと結びつける可視化の仕組みづくり」だといえます。

効果測定の手法と評価フレームワーク

代表的な評価フレームワーク

研修や人材育成の効果をどのように測定するかについては、古くからさまざまなフレームワークが提唱されています。その中でも最も広く知られているのが カークパトリックの4段階評価モデル です。

▶図表2:カークパトリックの4段階評価モデル

レベル | 内容 | 測定例 |

反応 | 受講者の満足度・印象 | 受講者アンケート |

学習 | 知識・スキルの習得度 | 事後テスト、パフォーマンステスト |

行動 | 職場での実践度 | 上長アンケート、360度評価 1on1記録・フォローアップ調査 |

結果 | 組織・目標への影響、効果 | 効果測定チェックリスト、 売上改善、離職率低下、エンゲージメント向上 |

このモデルは世界中で活用されており、短期的な学習成果から長期的な業績への貢献までを一貫して評価できる有効な枠組みです。古典的なモデルではありますが、現在の環境に照らして改めて見直す価値があります。

投資規模とROI算出の課題

米国のATD(Association for Talent Development)の「2016 State of the Industry Report」によれば、米国企業は従業員一人あたり年間で平均1,252ドルを研修に投資しており、総支出は給与総額の4.3%に達しています。また、年間の平均研修時間は33.5時間であり、支出の約28%は外部サービスに依存していると報告されています。

▶図表3:研修投資の国際的規模

指標 | 値(2015年) |

1人当たりの年間研修費用 | 1,252ドル |

研修費用/給与総額比 | 4.3% |

年間平均研修時間 | 33.5時間 |

外部リソースへの依存度 | 28% |

※出典:2016 State of the Industry Report/ATD:https://www.td.org/content/press-release/atd-releases-2016-state-of-the-industry-report

これらの数字は、人材育成が一時的なコストではなく、戦略的な投資と位置づけられていることを示しています。ただし、研修投資と業績成果の直接的な因果関係を数値化することは容易ではありません。繰り返しになりますが、研修効果は短期的な売上や利益に直結する場合ばかりではなく、リーダーシップ開発やエンゲージメント向上といった長期的かつ定性的な効果を数値化することが難しいからです。

したがってROIの算出は、必ずしも厳密な金額換算を目的とするのではなく、経営層に納得感を与える定量・定性の指標を組み合わせて提示することが実務上は重視されています。OECDも、Training in Enterprises: New Evidence from 100 Case Studies(2021)の中で、成人教育や企業内研修の効果測定は「定量的な指標と定性的な評価を併用することが不可欠」と指摘しています。

デジタル化による測定の進展

近年はデジタル技術の発展により、研修効果の測定方法が大きく変化しています。学習管理システム(LMS)やeラーニングプラットフォームでは、受講時間や進捗、テスト結果といった学習ログを自動的に収集・分析できます。

さらに『人的資本可視化指針』(内閣官房, 2022年)では、開示が推奨される指標の例として「研修受講率」「学習時間」「リスキリング実施率」などが挙げられており、これらはデジタルシステムで効率的に収集できるものです。つまり、効果測定は従来のアンケート調査に加えて、システムから得られる定量データを活用する方向にシフトしています。

評価の選定基準

研修効果をどう測るかは、企業の目的によって異なります。

【目的例】

- 短期的な知識定着を重視する研修 → 事前・事後テストや理解度チェックを重視

- 行動変容を狙う研修 → 上司評価や1on1でのフィードバックを重視

- 経営インパクトを狙う研修 → 営業成果や離職率などの業績指標と結びつけて測定

このように、目的に応じて 「どの段階で効果を測定するか」 を明確にすることが、フレームワークを活用する際の重要なポイントとなります。

効果測定の手法に万能なものはありません。大切なのは、研修の目的に応じて適切な指標と枠組みを組み合わせることです。カークパトリックモデルは体系的な全体像を提供し、ATDのデータは投資規模の大きさを示しています。そしてデジタル化や人的資本開示の流れにより、効果測定は「経営と連動した評価」へと進化しつつあります。

研修の成果を見える化する具体的手法

参加者アンケートによるフィードバック

研修の効果測定でもっとも取り組みやすいのが、参加者アンケートによる反応評価です。受講者の満足度や理解度を確認することで、プログラム設計や講師の改善点を把握できます。ただしアンケートは「その場の印象」に左右されやすく、研修効果の一部しか捉えられません。そのため、学習効果や業務での活用状況と組み合わせることが重要です。

▶図表4:研修成果の可視化レベル

可視化の段階 | 測定方法 | 例 |

反応 | アンケート | 受講者満足度、講師評価 |

学習 | テスト・ログ | 理解度テスト、学習時間 |

行動 | 行動変容指標 | 上司評価、360度評価 |

結果 | 業務・経営指標 | 成約率、離職率、エンゲージメント |

行動変容の測定とその指標

研修の成果は知識の習得にとどまらず、行動変容につながって初めて組織にインパクトを与えます。カークパトリックモデルの第3段階「行動」では、上司や同僚による観察、1on1面談、360度評価などを活用して、受講後の行動の変化を確認します。

日本においても「人的資本可視化指針」(内閣官房, 2022)では、開示例として「リーダーシップ研修後の管理職による部下支援の実施率」や「研修参加者の業務改善提案例数」など、行動レベルの指標を設けることが推奨されています。これにより、研修の成果を定性的なエピソードではなく、定量的な数値として示すことが可能になります。

データを使った成果の可視化

近年のデジタル化により、研修効果を測るためのデータは大幅に増えています。学習管理システム(LMS)やeラーニングプラットフォームでは、以下のような学習ログが自動的に取得できます。

【取得できる学習ログ例】

- 受講完了率

- 学習時間

- 小テスト・理解度チェックの結果

- 進捗状況

これらは「反応」や「学習」段階の効果を定量的に把握するのに有効です。また、OECDの『Training in Enterprises』(2021年)でも、企業はスキル開発をデジタル化やデータ活用と結びつけることが競争力の維持に不可欠であると報告しています。

さらに、学習ログと業務データを組み合わせることで、研修の成果を経営指標と結びつける可視化が可能になります。

例えば営業研修であれば、営業支援システムのデータと連携し、受講者の成約率や案件化率を比較することで効果を確認できます。管理職研修であれば、エンゲージメントサーベイや離職率と突き合わせ、部下の定着度にどのような影響があったかを検証することが可能です。

▶図表7:データ活用による可視化の進化

データソース | 活用できる指標 | 活用例 |

LMSログ | 学習時間、受講率、進捗 | リスキリング実施率の可視化 |

業務システム | 売上、案件数、離職率 | 営業研修後の成約率変化 |

サーベイ | エンゲージメント、職場満足度 | 管理職研修と部下定着率の関係性 |

可視化を推進する上でのポイント

効果測定の可視化を成功させるには、以下の3点が重要です。

- 多層的なデータの組み合わせ

- アンケート(定性)+学習ログ(定量)+業務指標(成果)を組み合わせることで説得力が増す。

- 短期と長期の両面を意識

- 研修直後の理解度と、半年〜1年後の行動・成果を追跡することで投資効果をより明確にできる。

- 経営層への報告設計

- 単なる学習データの羅列ではなく、「企業の人材戦略や人的資本経営の文脈に沿った指標」を提示することが肝心。

研修の成果を見える化する方法は、アンケートやテストといった基本的手法から、行動変容指標、さらには学習ログと経営データを組み合わせた高度な分析まで多岐にわたります。政府指針やOECDの調査が示すように、データ活用を通じて研修効果を客観的に可視化し、経営戦略とつなげることが今後ますます重要になるでしょう。

企業における実践事例

成功事例:研修成果を経営に活用

海外では、研修の成果を経営戦略に直結させる事例が数多く報告されています。OECDの『Training in Enterprises』(2021年)によれば、調査対象となった企業の中には、デジタルスキル研修の受講履歴と業務生産性の変化を関連づけて分析し、人材育成が競争力向上に寄与していることを示した事例があります。これにより、研修が単なる従業員満足ではなく、企業価値向上の源泉であることが投資家にも説明可能となりました。

日本国内でも、経済産業省の「人材版伊藤レポート」や内閣官房の「人的資本可視化指針」を踏まえ、研修データを経営情報と統合する動きが広がっています。例えば、研修受講率やリスキリング実施率を人的資本の開示情報に含め、企業価値のアピールに活用している上場企業が増えており、学習と経営成果の橋渡しが進んでいます。

失敗事例:測定の不十分さがもたらす課題

一方で、研修効果測定が不十分な場合には、投資の意義が正しく伝わらずに終わるケースも見られます。典型的なのは、受講者の満足度調査のみで効果測定を終えてしまう事例です。この場合、研修が実際の業務改善や成果にどうつながったのかが不明瞭で、経営層から「研修のROIが見えない」と指摘され、翌年度の予算削減につながることがあります。

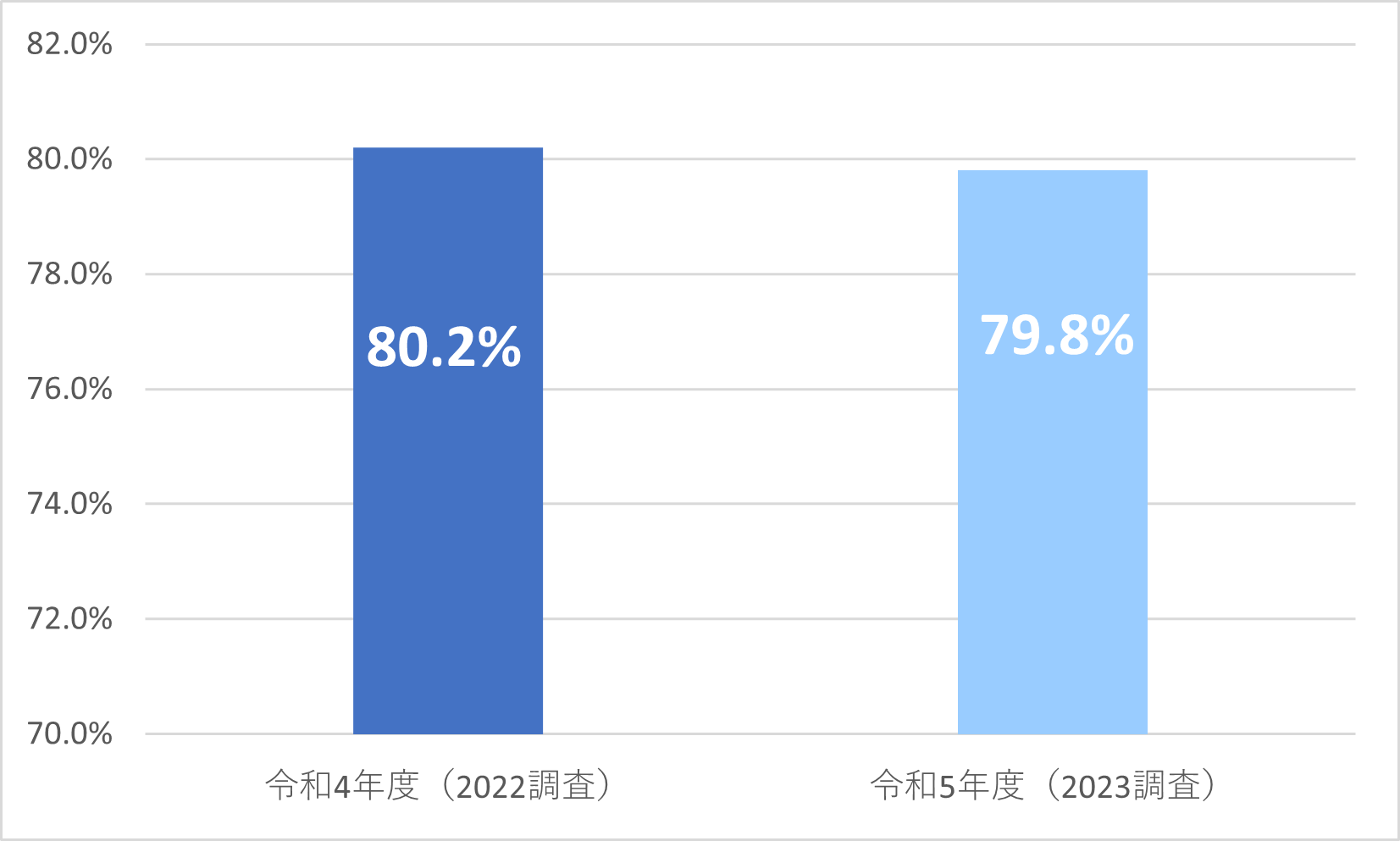

こうした課題は日本企業に広く見られます。厚生労働省「能力開発基本調査」では、人材育成や能力開発に関して「何らかの問題がある」と回答した事業所が、2022年度調査で80.2%、2023年度調査でも79.8% にのぼりました(図表8)。つまり、多くの企業で研修は実施されているものの、成果を経営指標と結びつけて評価する仕組みは十分に整っていないのが実情といえます。

▶図表8:能力開発・人材育成に関して 「何らかの問題がある」と回答した事業所割合

※出典:能力開発基本調査/厚生労働省:令和4年度・ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00127.html

令和5年度・ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00159.html

次世代リーダー育成の施策に活用

効果測定を経営に結びつけることは、とりわけ次世代リーダー育成において重要です。経産省の『人材版伊藤レポート2.0』(2022年)では、企業が持続的に成長するためには「未来の経営人材を計画的に育成し、そのプロセスを投資家に説明する」ことが不可欠であると指摘されています。

具体的には、管理職研修後の部下エンゲージメント向上や離職率低下といった指標を追跡することで、育成投資がリーダーシップ強化と組織力向上に寄与していることを示すことができます。こうした成果を人的資本開示に組み込むことで、企業は「人材育成を通じて将来価値を創造している」というメッセージを社内外に発信できるのです。

成功している企業は、研修の効果を「受講満足度」や「学習の到達度」にとどめず、行動変容や経営成果と結びつけた形で可視化しています。逆に測定が不十分な企業では、研修の価値が経営層や投資家に伝わらず、投資が縮小されるリスクがあります。

今後は、OECDやJILの調査が示すように、研修成果を組織パフォーマンスや人的資本経営とリンクさせる仕組みが、次世代リーダー育成を含む人材戦略の成否を分けることになるでしょう。

効果測定を基にした継続的な改善計画

研修後のフォローアップ・3つの方法

研修の効果は、受講直後の学習到達度だけでなく、その後のフォローアップによって大きく変わります。OECDの『Training in Enterprises』(2021年)では、企業がスキル開発を一過性の施策ではなく、継続的な学習プロセスとして設計することが競争力維持に不可欠だと指摘しています。

効果的な仕組みとして、具体的なものは以下の3つをご紹介します。

- マイクロラーニング:研修後に短時間の復習教材を配信し、知識定着を促す

- 1on1面談:上司が部下と定期的に面談し、研修内容の実践状況を確認する

- 実務課題の設定:研修内容を業務に応用する課題を設定し、行動変容を促す

これらは単発の研修を「行動変容」や「成果創出」につなげるための重要なステップです。

長期的な育成プログラムの設計

短期的な効果測定だけでは、研修投資の真価を捉えることはできません。内閣官房『人的資本可視化指針』でも、リスキリングやキャリア開発を中長期的な育成計画に組み込むことが推奨されています。

長期的な設計のポイントは以下の3つの通りです。

- スキルマップの整備

・ 現状の社員スキルと将来必要なスキルを可視化し、学習ギャップを把握する。 - キャリア開発と連動

・ 研修を昇進・配置転換・キャリア形成と結びつけることで、社員の主体的な学びを促す。 - リスキリングの仕組化

・新技術やDXに対応するための継続的な学習プログラムを設計する。

これらにより、研修は単発イベントから「成長のプロセス」へと進化し、投資対効果を高めることができます。

経営層との連携による戦略的推進

効果測定の成果を活かすためには、人事部門だけでなく経営層を巻き込んだ戦略的な推進が必要です。経済産業省『人材版伊藤レポート2.0』(2022年)は、経営層が人材戦略を経営戦略と統合し、投資家に開示することの重要性を強調しています。

例えば、

- 効果測定の結果を経営会議で定期的に報告する

- 投資家向けIR資料に研修成果指標を掲載する

- 社内で「学習文化」の浸透を経営トップがリードする

といった取り組みは、研修を「人的資本経営の中核」として位置づけるうえで欠かせません。

効果測定を研修の改善に活かすには、短期的なフォローアップと長期的な育成設計、そして経営層との連携が不可欠です。OECDや内閣官房の指針が示すように、研修は一度きりのイベントではなく、継続的に改善・循環させる投資活動として捉える必要があります。企業がこのサイクルを確立できれば、研修成果は人的資本経営の推進力となり、組織の持続的成長へと結びついていくでしょう。

学術的基盤から見る、育成投資の意義

大人の学び・成人学習学モデル(アンドラゴジー)

成人学習学(アンドラゴジー)は、米国の成人教育学者 マルコム・S・ノールズ(Malcolm Shepherd Knowles, 1913–1997)によって体系化された理論で、「大人の学び」には子どもの学び(ペタゴジー)とは異なる特徴があることを示しています。主なポイントは以下の通りです。

▶図表9:成人学習学モデルによる視点

要素 | 視点 |

学習者 | 自律的に学びたいという欲求が強い |

学習者の経験 | 豊富な実務経験を学びの資源として活用できる |

学習のレディネス | 実際の仕事や生活に直結する課題に対して学ぶ意欲が高い |

学習の方向性 | 課題・問題中心型 |

学習意欲 | 具体的で実践的な内容(興味関心など)・内的要因からの意欲 |

この理論は、企業研修を設計する際に「学習者を主体的なアクティブラーナーへと変える」視点を与えます。研修成果を持続させるには、受講者が自ら学び、現場に適用していく仕組み≒応用をイメージさせた後に、さかのぼって必要なことを学ぶ仕組みが不可欠なのです。

成果を生む学習プロセス・ガニエの9教授事象理論

学習理論とインストラクショナルデザインの基盤を築いた、米国の教育心理学者 ロバート・M・ガニエ(Robert Mills Gagné, 1916–2002)は、効果的な教授設計のために「学習成果を高める9つの教授事象(Nine Events of Instruction)」を提唱しました。

▶図表10:ガニエの9教授事象理論による学びの過程支援

事象 | 行動 |

1. | 学習者の注意を獲得する |

2. | 学習者に目標を知らせる |

3. | 前提事項を思い出させる |

4. | 新しい事項を提示する |

5. | 学習の指針を与える |

6. | 練習の機会を与える |

7. | フィードバックを与える |

8. | 学習の成果を評価する |

9. | 保持と転移を高める |

この枠組みは単なる教授設計の理論にとどまらず、研修効果の測定や人材育成施策の評価設計にも直結する実践的な道具です。たとえば「フィードバック」「評価」「転移促進」といった事象は、そのまま学習定着度や行動変容を可視化する指標として活用でき、学習成果と組織成果を橋渡しする重要な観点となります。

人的資本経営との接続

これらの学術理論は、単なる教育学の枠を超え、人的資本経営における育成投資の意義を裏づけるものとなります。アンドラゴジーは大人の学びの特性を示し、ガニエの理論は研修設計から評価までを体系化する、こういった学術的に裏づけられた理論を基盤にすることは、人的資本経営や企業価値向上につながる戦略を推進していく上で不可欠なポイントとなります。

そしてこれらを組み合わせることで、研修の成果を測定可能な形に落とし込み、人的資本経営の中核施策として強化できるのです。

まとめ: 投資対効果を最大化するために必要なこと

これまで見てきたように、研修や人材育成は単なるコストではなく、企業の持続的成長を支える投資です。ATDの調査やOECDの事例が示すように、世界の多くの企業は実際に多額のリソースを研修に投入しています。しかし、投資額が大きいにもかかわらず、いざROIを問われると、十分に答えられない企業も少なくありません。なぜなら研修成果の多くは、売上や利益といった短期的な数値に直結するものではなく、リーダーシップ・エンゲージメント・組織文化といった長期的かつ定性的な領域に表れるからです。

したがって研修効果の測定とは、「ROIを証明するための数字合わせ」ではなく、企業が人材育成を通じて未来の成長を築いていることを示す営みにほかなりません。短期的な指標と長期的な成果をバランスよく組み合わせ、経営層や投資家に対して定量・定性の両面から納得感のある形で伝えることこそ、投資対効果を高める鍵となります。

こうしたプロセスを継続的に改善していくことで、企業は社員をアクティブラーナーへと導き、組織力を強化し、持続的な企業価値の向上を実現できるでしょう。

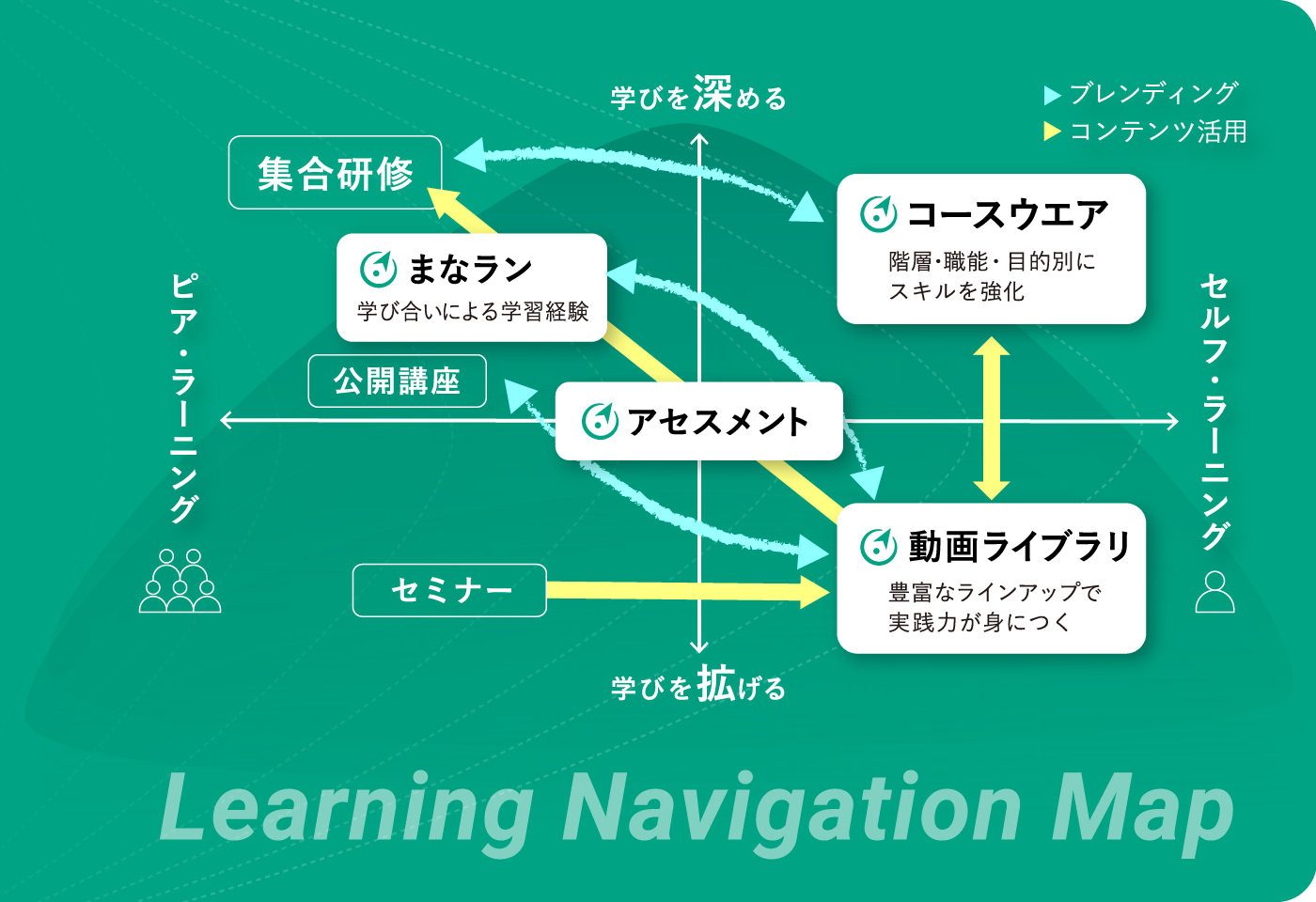

ビジネスマスターズのソリューション【サービス・セミナー】

ビジネスマスターズは、こうした理念のもと、アンドラゴジーとガニエの理論を基盤にしたサービス設計を行っています。

企業は学びに投資すると、社員はアクティブラーナーになる。そして企業の価値向上、組織力強化につながる─。

このコンセプトを現実のものとするために、私たちは研修効果測定と学習デザインを一体的に支援していきます。

■ビジネスマスターズ総合資料

成果を生み出し、変化を起こすビジネスパーソンのための、実践力を育てるデジタルラーニング「ビジネスマスターズ」の総合カタログです。目的に応じて選べる全サービスラインアップをご紹介します。

■コースウエア <動画xワーク&テキストx理解度テスト>

一人で・1テーマを・最長1時<間で学べる “1・1・1コンセプト“を取り入れ、課題・階層・職能・テーマ別の必須スキルを体系的に素早く学べる自律型ラーニングサービス。動画&ワーク+テキスト&理解度テストの三位一体で、自律的で実践的な学びの成果をスピーディにアウトプット。単なる知識の蓄積ではない、現場で活かせる「課題解決策」と「成果創出」を最短距離で導きます。

■人材開発アカデミア<毎月更新・オンデマンド配信・無料セミナー>

ビジネスマスターズは【人材開発アカデミア】として、大学教授や有識者の知見を届けるオンデマンドセミナーを2025年9月から毎月オンデマンド配信しています。人的資本経営を推進し、社員教育・人材育成に役立つ最新情報を学術性×実務性×継続学習で提供します。